Et la bande dessinée devint adulte

Raconté par celles et ceux qui l'ont créée : Philippe Marcelé

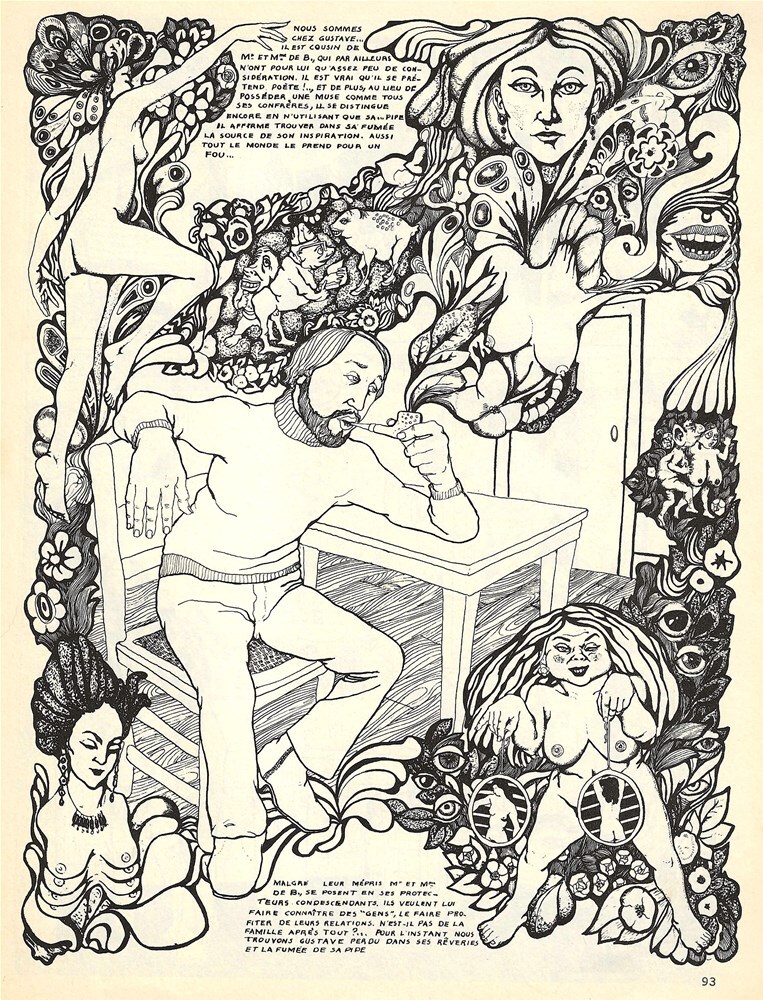

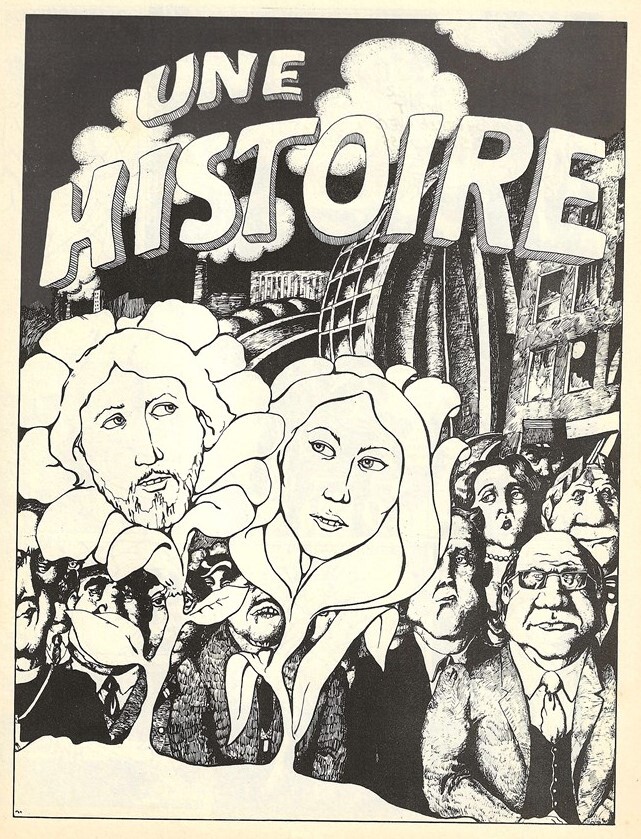

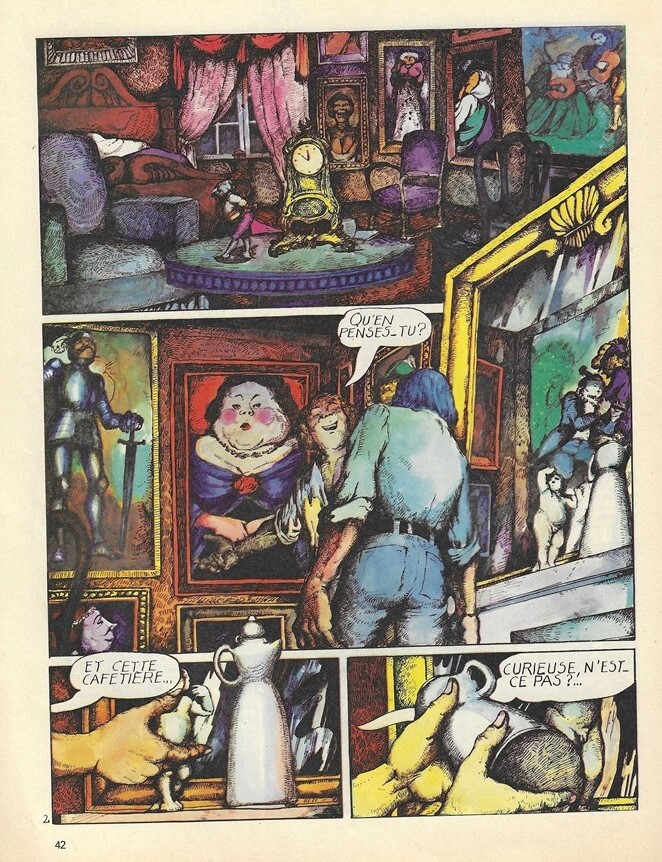

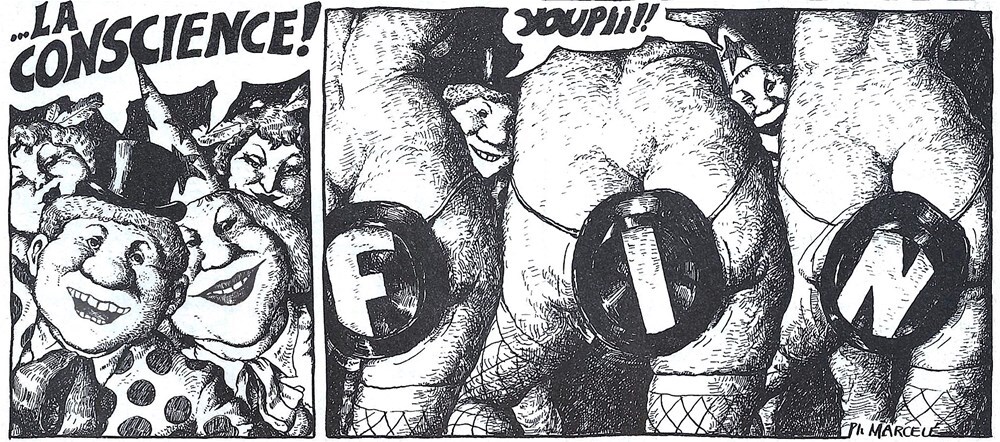

Philippe Marcelé, Une histoire, Charlie Mensuel 63, avril 1974

Archéobd / Pascal Hanrion : L’origine de votre vocation ?

J’ai toujours voulu faire des études artistiques. Il a d’ailleurs fallu que je me batte avec ma propre famille pour les imposer. La bande dessinée n’est que l’aboutissement de ce qui a toujours été mon désir : avoir une activité artistique liée à l’image.

J’ai commencé par des études au conservatoire de Bordeaux, puis à l’École des Beaux-Arts de Paris, dans la section peinture. Cela m’a permis d’acquérir un savoir-faire et une culture artistique.

Je faisais des tableaux de peinture, ou du moins ce que j’appelais ainsi. Mais j’ai évolué et j’ai été amené à réfléchir à ce qu’est le tableau. J’en suis arrivé à penser qu’il ne répondait plus aux besoins de notre temps. En effet, le tableau est un concept : celui d’une image unique, enfermée dans son cadre. Elle est centripète : elle dit tout ce qu’elle a à dire dans son espace propre. Ce concept s’est imposé à la Renaissance ; il répond à des besoins bien précis, à une certaine manière de voir le monde. Comme le définit l’historien d’art André Chastel, il réalise une unité particulière, une fusion entre le sacré et le profane. La narration se trouve condensée, elle est rendue paradoxalement intemporelle dans un monde qui lui est propre : elle rend compte d’une suite événementielle en « un seul instant ».

Sandro Botticelli, Primavera, peint entre 1478 et 1482

On a fait du cadre un artefact, quelque chose qui s’ajoute et glorifie le tableau. Mais originellement, le cadre sert à isoler le monde spécifique du tableau de son espace environnant. C’est ce qu’explique, par exemple, Nicolas Poussin pour son tableau Les Israélites recueillant la manne dans le désert. Il dit en substance : « Mettez-y une corniche afin que tout ce qui est autour n’interfère pas avec ce qu’il y a dedans. » Le monde du tableau est un monde à part, un monde fermé. Or aujourd’hui, cet espace fermé sur lui-même est quelque chose qui ne semble plus répondre aux besoins du monde actuel.

Dans les années 70, je commençais déjà à avoir cette idée : le tableau, en tant que forme, ne répondait pas à mes questionnements. Je veux dire par là qu’il ne pouvait plus rendre compte d’un monde perçu comme en perpétuel mouvement.

Nicolas Poussin, Les Israélites recueillant la manne dans le désert, peint entre 1637 et 1639

Pour résumer, en BD, aucune image ne se suffit à elle-même. Les cases de la bande dessinée sont des moments dans un dispositif global : chacune est un élément qui suit un précédent et qui appelle le suivant. C’est pourquoi, d’ailleurs, il me semble qu’il y a quelque chose de contradictoire à exposer des planches de bande dessinée, car c’est en faire des tableaux, c’est-à-dire des images uniques et autosuffisantes. Cela va à l’encontre de son principe. Quand on les expose, on en arrive à les encadrer comme des tableaux, et ce à un moment où le tableau, dans la mesure où il se maintient, remet en cause le cadre. C’est ce qu’indique, par exemple, Benoît Peeters dans un de ses livres sur la BD.

L’art contemporain supprime de plus en plus le cadre, qui est remplacé régulièrement par des tasseaux ou pas remplacé du tout. Il crée des œuvres, y compris des « tableaux », qui sont in situ et dont l’espace intérieur interfère avec l’environnement, par exemple celui de l’espace d’exposition. Des expériences avaient déjà eu lieu au XIXe siècle : Georges Seurat, par exemple, gardait le cadre mais le peignait. Il prolongeait le tableau sur le cadre. Hans Arp, quant à lui, a fait des trous dans ses tableaux, qui jouent ainsi avec ce qu’il y a derrière.

Georges Seurat, Le Cirque, peint en 1890

Hans Arp, Moustaches, 1925

Ainsi, à un moment donné de mon évolution, la peinture n’a plus complètement satisfait ce que je cherchais, ou du moins, je ne m’y retrouvais plus. C’est ainsi que je faisais des dessins qui, sans être des bandes dessinées, s’en rapprochaient beaucoup dans leur principe. Aujourd’hui, on pourrait appeler ces dessins des « graphzines ». Mais à l’époque, je n’étais pas capable de les définir.

C’est ce qui vous a orienté vers la bande dessinée ?

On peut répondre oui. À un moment donné, j’ai été confronté aux enjeux de l’art contemporain et aux différentes orientations qu’il prenait : je me suis reconnu dans certains courants et pas du tout dans d’autres. Pour moi, d’une certaine manière, l’évolution de la bande dessinée a été une des expressions qui me paraissaient convenir le mieux et celle qui pouvait répondre, tout comme le cinéma, aux problématiques de la pensée contemporaine et du monde contemporain.

J’ai commencé à faire des dessins qui étaient un peu narratifs, qui rompaient avec ce que j’avais fait en peinture. Je les ai montrés à un ami dessinateur, André Barbe, qui m’a conseillé d’aller rencontrer Wolinski.

Georges Wolinski, couverture, Charlie Mensuel 6, 1969

Il m’a très bien accueilli dans les locaux de Hara-Kiri, Charlie Mensuel et Charlie Hebdo, qui se trouvaient au même endroit, proche du Châtelet. Tous les auteurs et dessinateurs s’y retrouvaient, et c’est là que Wolinski recevait les jeunes dessinateurs souhaitant être publiés dans Charlie Mensuel.

Je me souviens qu’il m’a reçu dans une salle où il y avait une grande table, des verres partout. Tout le monde circulait dans tous les sens, c’était un vrai bazar. Il y avait Gébé dans un coin, Reiser dans un autre. Moi, j’étais très jeune, je débarquais là-dedans, un peu perdu. Wolinski m’a demandé si je voulais un whisky… Ça s’est passé comme ça, à la bonne franquette.

Georges Wolinski, le bistrot d'Emile, Charlie mensuel 18, 1970

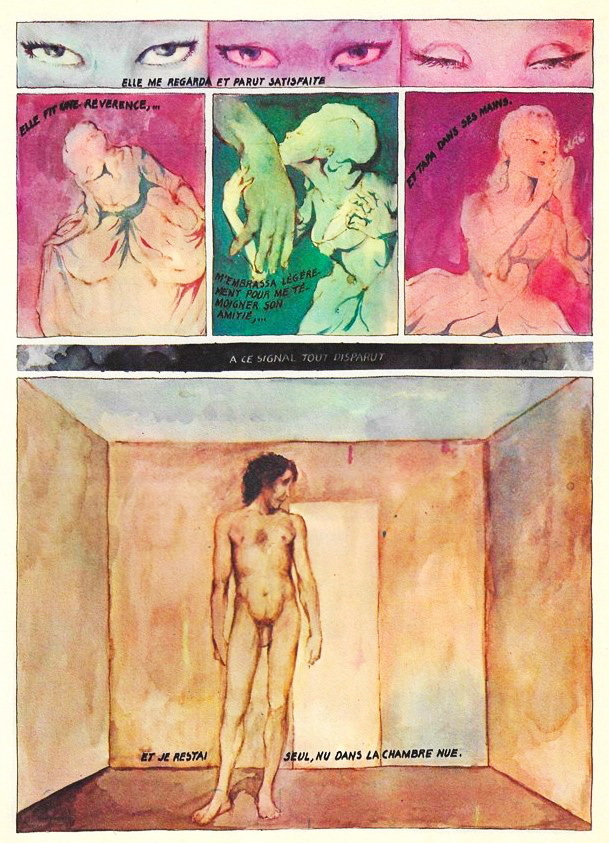

Je lui ai montré mes dessins, qu’il a trouvés intéressants, mais il a estimé que ce n’était pas encore de la bande dessinée. Il m’a conseillé d’en faire, en me disant que cela m’amènerait naturellement vers ce qui était le mien. Je ne suis pas certain que je me serais lancé si Wolinski ne m’avait pas poussé. Je lui ai présenté des projets. Les premiers n’ont pas fonctionné, et puis il y a eu “Une histoire”, très autobiographique, mais qui était une sorte de transposition de mes états d’âme et de mes questionnements de l’époque. Wolinski l’a fait paraître dans Charlie mensuel (numéro 63, avril 1974) : ce fut ma première bande dessinée publiée.

Philippe Marcelé, une histoire, Charlie mensuel 63, avril 1974

Quelle a été la nature de votre inspiration à ce moment-là ?

Nous sommes au début des années 1970. Il existe déjà plusieurs courants de bande dessinée : la bande dessinée franco-belge n’était déjà plus la seule dans le paysage. On pouvait lire depuis un bon moment de la bande dessinée nord-américaine. J’avais déjà découvert la bande dessinée underground, celle de Robert Crumb, par exemple. Cette bande dessinée existait bel et bien pour le jeune lecteur que j’étais. Charlie mensuel la publiait. Cette revue était particulièrement importante pour moi, car elle s’ouvrait à toute une série d’expressions de la bande dessinée qui ne se résumaient pas à Tintin, Astérix ou Lucky Luke.

La période des seventies suit celle du mouvement dit de « mai 68 », mouvement auquel j’ai activement participé. Or, précisément à cette époque, la bande dessinée était méprisée. Pour moi, ce fut une raison supplémentaire de m’y engager, comme pour beaucoup d’autres auteurs et dessinateurs. C’est justement parce que l’institution méprisait particulièrement la bande dessinée qu’il était si important pour nous d’en faire. Tout ce qui remettait en question l’institution ou le discours institutionnel me paraissait positif.

Robert Crumb, Blanc Manche, Charlie Mensuel 58, 1973

Comment avez-vous vécu la période des seventies ?

J’étais déjà politiquement engagé. Je voulais une autre société que celle dans laquelle nous vivions et dont la classe ouvrière me paraissait porteuse. Je pensais que notre monde avait épuisé ses possibilités et qu’il était condamné à disparaître. Je pense toujours aujourd’hui que ce monde est condamné : il ne disparaît pas réellement, mais il se décompose, il pourrit, il n’a aucun avenir. Tôt ou tard, d’une manière ou d’une autre, il devra être remplacé.

À cette époque, je me suis d’abord tourné vers le Parti communiste, puis j’ai rompu avec ce mouvement et évolué vers le trotskisme, qui me paraissait plus en accord avec mes propres idées. Il défendait les principes que Marx et Engels avaient avancés au XIXᵉ siècle, que les bolcheviques avaient mis en avant lors de la Révolution d’Octobre. Je considérais que le Parti communiste ne répondait pas à cela.

Ce n’est ni le discours théorique ni mon évolution politique qui ont influencé mon style et mes scénarios, mais il est évident que j’ai poursuivi mes engagements premiers en rectifiant ce qui me paraissait avoir été mes erreurs. J’ai toujours vu dans l’Union soviétique la patrie du socialisme, mais je pensais aussi qu’elle avait été trahie, que ce qui existait en URSS n’était pas ce que je cherchais à mettre en place. Pour moi, les idées portées par la Révolution d’Octobre restaient valables. Le trotskisme était un courant qui me paraissait porteur de ces idées. Elles ont toujours été constitutives de mon mode de pensée.

Philippe Marcelé, Toute une vie, Charlie Mensuel 102, 1977

Sur le plan artistique, je ne raisonnais pas en fonction de telle ou telle thèse. Quand je dessinais une planche, je n’avais pas en tête une pensée théorique précise, qu’elle soit politique ou même artistique. Il y avait quelque chose de plus impulsif : des personnes qui ne partageaient pas mes idées pouvaient se sentir très proches de moi sur le plan artistique. À l’inverse, des gens avec qui je partageais des idées politiques pouvaient être très éloignés de moi dans leurs goûts artistiques. J’ai plutôt évolué dans un milieu où se retrouvaient des artistes comme Wolinski ou Mandryka, qui m’a aussi publié dans L’Écho des Savanes. Puis, je suis allé voir Charlie Mensuel parce que j’aimais cette revue.

Ce qui m’a particulièrement attiré dans Charlie Mensuel, c’est sa grande connaissance de la bande dessinée : on y découvrait des œuvres qui ne se faisaient pas ailleurs à cette époque, d’une très grande qualité, comme le travail de Crepax, par exemple. C’est là que j’ai découvert Jacques Tardi et Chantal Montellier, qui ont d’ailleurs été publiés pour la première fois dans Charlie Mensuel. Wolinski a mené un travail d’investigation extraordinaire. Tout en étant à l’écoute de la création contemporaine, il a aussi publié, ce qui fut très précieux pour moi, une série de classiques américains : Charlie Brown, Milton Caniff, Foster… Charlie Mensuel a réalisé une synthèse entre passé, présent et futur comme aucun autre journal ne l’avait fait.

Charles Schultz, Peanuts, Charlie mensuel 28, 1971

Et les autres revues de l’époque ?

Métal Hurlant n’était pas véritablement mon courant. Le fantastique et la science-fiction, qui dominaient cette revue, n’étaient pas exactement ma mouvance. Je ne me suis jamais vraiment tourné vers Métal Hurlant, mais cela ne veut pas dire que je ne le lisais pas. J’achetais la revue, je la connaissais, mais ce n’est pas vers elle que je me serais spontanément dirigé.

L’Écho des Savanes, c’était autre chose. Le point de départ de la revue fut la rupture entre Claire Bretécher, Nikita Mandryka, Marcel Gotlib et les éditions Dargaud : j’ai simplement été accueilli par Mandryka. Quand je présentais un travail à Wolinski qui ne lui plaisait pas, je l’apportais à Mandryka, qui me disait que c’était bien mieux que ce qui était publié de moi dans Charlie Mensuel… Je me sentais très bien dans cette revue. Ils étaient également très ouverts aux innovations et à des manières différentes de dessiner.

Si l’on reprend les bandes dessinées que je faisais à cette époque, elles étaient politiquement très engagées. J’y exprimais de façon plus intense un certain radicalisme politique, et mon graphisme était très influencé par l’underground américain. Je retrouvais cet esprit aussi dans L’Écho des Savanes. Cela dit, je n’ai pas toujours eu le choix. Les circonstances ont fait qu’à cette époque, j’arrivais à tout publier : si ce n’était chez l’un, c’était chez l’autre. J’étais très content d’être publié, quelle que soit la revue.

Philippe Marcelé, Tête conte philosophique, L’Écho des Savanes 16, 1975

Comment avez-vous vécu la révolution graphique et narrative des seventies ?

En elle-même, la bande dessinée apparaissait à cette époque comme un médium qui marquait une rupture. Elle était la forme la plus adéquate pour exprimer ce qu’était notre révolte que je dirais presque « primaire ». Ce n’était pas la seule : à travers son mode de construction, elle répondait aux questions de notre temps. Je me trouvais aussi dans un bouillonnement intellectuel et artistique qui s’est concentré dans la bande dessinée.

Ce n’était pas banal, mais cela n’a pas non plus effacé ce qui existait déjà, c’est-à-dire la bande dessinée classique. Il y eut en fait deux bandes dessinées, qui n’étaient d’ailleurs pas forcément étanches l’une par rapport à l’autre : la classique et la moderne. Par exemple, j’adorais lire Lucky Luke, mais je n’avais pas envie de faire quelque chose d’équivalent ou dans la direction de la bande dessinée classique.

Philippe Marcelé, La Cafetière d’après Théophile Gautier, Charlie Mensuel 72, 1975

Quelle était votre relation avec les autres auteurs de cette époque ?

J’étais beaucoup plus jeune que les autres. La bande dessinée est un art où l’on travaille seul. Mais je me souviens qu’on pouvait être ensemble. On se retrouvait dans les festivals, il y avait beaucoup de contacts entre nous. Je me souviens de soirées avec Max Cabanes, par exemple, comme de bons moments entre copains.

Les opinions des uns et des autres divergeaient, mais il y avait quand même quelque chose de commun qui nous unissait. Dans ce qu’était cette bande dessinée, on pouvait avoir des idées politiques ou artistiques différentes, même une conception différente de la bande dessinée. Mais malgré tout, je trouve qu’il y avait un état d’esprit commun : c’était une forme de rupture avec la bande dessinée franco-belge que, par ailleurs, on pouvait aussi aimer lire.

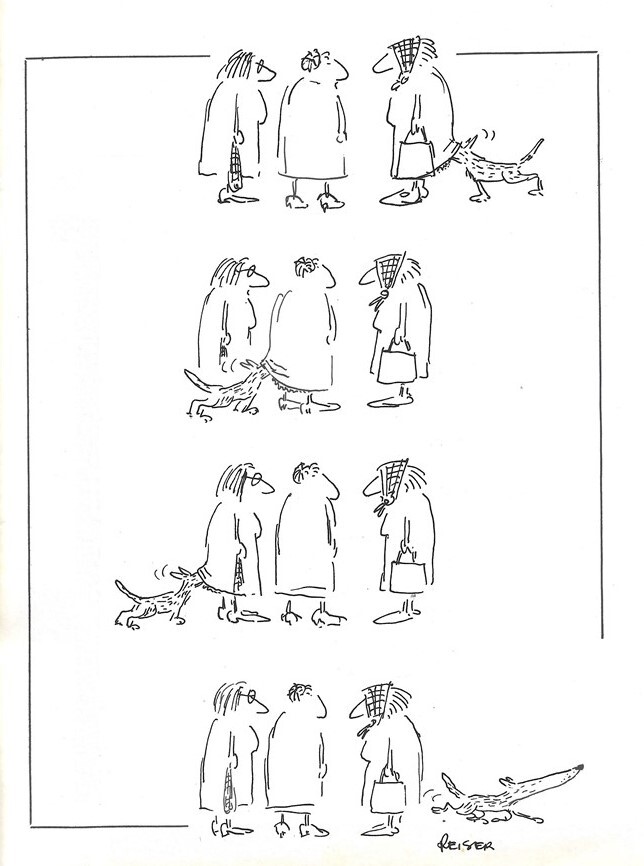

Jean-Marc Reiser ; Et patati et patata, Charlie Mensuel 18, 1970

Néanmoins, je pense que cette rupture ne fut pas aussi importante que celle entre le cinéma dit de la « nouvelle vague » et le cinéma qu’on appelait « de la qualité française », comme celui de Claude Autant-Lara, voire de Jean Renoir. Nous avions le sentiment de faire autre chose dans nos réalisations que dans la bande dessinée à papa, et bien évidemment, cela n’était pas toujours compris. Je me souviens d’une de mes expositions avec mes planches originales pour laquelle j’avais fait une dédicace à Saint-Étienne.

Une journaliste est venue me voir en me disant qu’elle n’aimait pas du tout mon travail : « Défendez-le », me proposa-t-elle. Je lui ai répondu non : « C’est vous la journaliste, si vous n’aimez pas, ne faites pas d’article ou écrivez-en un en disant pourquoi vous n’aimez pas. » Je lui demandai pourquoi elle n’aimait pas : « Pour moi, ce n’est pas de la bande dessinée : la bande dessinée, c’est un trait noir avec de la couleur à plat. » Selon son mode de pensée, elle avait raison. Les planches qui étaient exposées étaient celles du Signe du taureau, qui n’avaient rien à voir avec la bande dessinée classique.

Philippe Marcelé, Le Signe du taureau, éditions Glénat, 1987

Avez-vous été influencé par d’autres nouveaux modes d’expression qui sont apparus dans les seventies (par exemple les mouvements punk, la musique hard rock, le pop art…) ?

Je pense que certains courants de la bande dessinée ont été très influencés par les autres formes d’expression nées à cette époque : moi non. Personnellement, je n’ai jamais énormément adhéré au rock. Par contre, bien après mes études aux Beaux-Arts, j’ai toujours été très influencé par des courants artistiques et des artistes anciens et modernes. Ils ont toujours joué un grand rôle dans mon graphisme.

J’ai été très influencé par le mouvement surréaliste et par ce qu’il a apporté. Je pense à Max Ernst et Magritte. Mais j’ai aussi accordé une importance énorme à Picasso, ou à des dessinateurs comme George Grosz, Otto Dix et bien d’autres…

Otto Dix, Portrait of the Dancer Anita Berber, 1925

George Grosz, Der Spiessbürger, 1928

Un autre vecteur d’influence pour moi fut le cinéma. Je pense qu’il est très proche de la bande dessinée et je pourrais même dire, avec une certaine provocation, qu’il est un sous-produit de la bande dessinée. Elle a été inventée par Rodolphe Töpffer en 1831 : Histoire de Mr Jabot, première parution en 1833, c’est-à-dire bien avant le cinéma. La BD répondait à un besoin que le cinéma n’a fait que prolonger avec d’autres moyens, tout particulièrement celui du mouvement. La BD, comme le cinéma, est un des arts du mouvement qui rend compte d’un monde perçu et pensé en mouvement (c’est aussi l’époque de l’émergence des grandes théories de l’évolution, de Lamarck puis de Darwin).

L’invention de la bande dessinée est aussi contemporaine de l’invention de la photographie, ce n’est pas un hasard. La photographie sélectionne un instantané dans un devenir. C’est aussi ce que fait une vignette de BD et, à un autre niveau, une planche. Je crois aussi que le concept du cinéma est contenu dans la première bande dessinée de Töpffer.

Rodolphe Töpffer, Histoire de Mr Jabot (première parution 1833)

Il est également frappant de constater que le premier film que tournent les frères Lumière, L’Arroseur arrosé (1895), est l’adaptation d’un gag que l’on retrouve dans des bandes dessinées plus anciennes. Ce n’est pas une histoire anecdotique. Je pense que véritablement, la bande dessinée a donné le concept dont le cinéma n’est qu’un développement, ce qui n’enlève rien à son mérite et à son importance spécifique.

Les deux modes d’expression se développèrent parallèlement sans que l’un ne soit plus important que l’autre à mes yeux. Elles s’influencèrent réciproquement : par exemple, le Dick Tracy de Chester Gould a beaucoup à voir avec le cinéma noir américain d’avant-guerre.

Hans Schließmann, Ein Bubenstreich, Fliegende Blätter 2142, 1886

Pour ma part, je ne cache absolument pas l’influence que Federico Fellini a eue sur mes créations. Il est intéressant de noter que, tout comme Alain Resnais, il n’a jamais caché sa sympathie pour la bande dessinée, mais aussi sa dette. Je suis fasciné par son univers, par ce qu’il a de « baroque », même si je trouve que ce terme n’est pas forcément approprié. Je le suis surtout par certains films comme Amarcord, La Dolce Vita.

J’aime également beaucoup l’opéra. Par exemple, mon histoire courte Lucia (Charlie Mensuel 126, juillet 1979) est une évocation et un hommage à l’opéra Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Déjà dans les seventies, et pendant très longtemps après, j’ai travaillé en écoutant constamment de la musique d’opéra. J’aime aussi beaucoup l’univers de Richard Wagner, celui de Richard Strauss, en lequel on voit souvent une continuité avec Wagner mais qui, pour moi, a plus à voir avec le XVIIIᵉ siècle. Également certains opéras contemporains comme ceux de Benjamin Britten. Il y a certainement des influences de ces compositeurs dans mon œuvre, mais elles sont inconscientes.

Philippe Marcelé, Lucia, Charlie mensuel 126, 1979

Et la littérature ?

J’ai réalisé deux versions différentes de Macbeth. Je souhaiterais poursuivre des adaptations des œuvres de Shakespeare. Je pense au Roi Lear, pour lequel il y a des précédents : Akira Kurosawa a fait une magnifique adaptation de cette œuvre. La littérature aura eu une certaine influence, car il y a quand même pas mal de choses dans mes productions qui sont des adaptations littéraires (Lovecraft, Oscar Wilde avec Rodolphe ; plus anciennes sur des textes de Théophile Gautier). Je n’ai pas eu l’intention, à l’époque, d’adapter des auteurs de polars des seventies.

Philippe Marcelé, Macbeth, Éditions Dargaud, 1979

Le mouvement de libération sexuelle durant les seventies ?

Cette libération m’a permis de faire des dessins que je n’aurais pas pu faire à une autre période, et même si, lorsque je les ai dessinés, ils ont choqué. Par exemple, lors de la sortie du Signe du taureau, il y eut une interdiction d’affichage, parce qu’il y avait dans l’histoire une scène de fellation qui se terminait par une émasculation : des gens ont porté plainte. Donc, tout n’était pas acquis à cette époque malgré le mouvement de libération des mœurs et de la pensée. Mais on avait tous la volonté de montrer le sexe pour ce qu’il était, de ne plus le cacher.

Philippe Marcelé, Le signe du taureau, Éditions Glénat, 1987 (détail)

Et puis, l’apparition du sexe érotique et pornographique dans la bande dessinée fut intimement liée au graphisme et bien évidemment au thème des histoires. On ne dessinait pas forcément de façon grossière : par exemple, Guido Crepax avait un trait fin et élégant. Cela a développé un style de dessin qui n’était pas celui d’avant.

La manière de dessiner qui est apparue durant cette période a permis aussi de montrer ce qu’autrefois on ne montrait pas : le sexe. Mais cela pouvait être aussi d’autres aspects de la vie. Je pense par exemple à José Muñoz, qui montrait des gens mangeant de façon « dégueulasse » ; caricaturer le comportement de la bourgeoisie ; montrer des personnages vraiment répugnants. Cela n’existait pas dans la bande dessinée d’avant, où tout était en quelque sorte stéréotypé, avec le contenu des cases dans une forme de bienséance.

Guido Crepax, Reflets, Charlie Mensuel 86, 1976 (détail)

Au cours des seventies, la bienséance a disparu et le sexe, plus que n’importe quoi d’autre, fut au centre de cela. La sexualité a toujours été présente dans la bande dessinée. On ne pouvait pas la mettre de côté, c’était impossible, car elle était, et est toujours, constitutive de la vie. Mais avec nous, non seulement elle restait présente, mais nous dessinions aussi l’organe sexuel dans sa fonction, ses formes dans ses différentes manifestations : on pouvait se permettre de ne pas cacher une érection, une vulve largement ouverte, etc.

On le faisait parfois même à l’excès, presque à titre de provocation : il faut toujours à un moment donné un bulldozer pour déblayer le terrain. Le sexe a été ce bulldozer qui a déblayé le terrain d’une bande dessinée très sage. Je trouve d’ailleurs qu’il y a aujourd’hui un retour de sagesse. Il s’est peut-être appuyé sur les excès du passé en provoquant un mouvement inverse : nous assistons à un retour de l’ordre moral qui se manifeste autant dans les thèmes que dans la manière de les traiter (vous pouvez aussi lire sur 2DG l’article « L’émancipation sexuelle de la bande dessinée en France dans les années 1970 »).

Philippe Marcelé, La chauve-souris, Charlie Mensuel 90, 1976

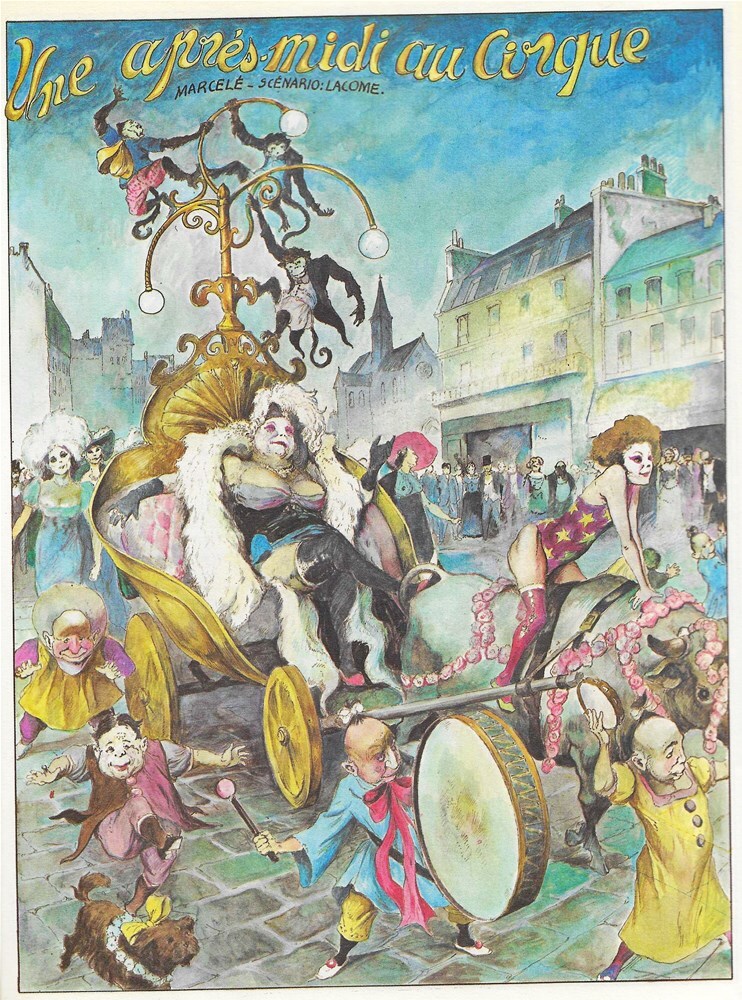

En revoyant vos productions de l’époque des seventies, « Un après-midi au cirque », « Lola », « Conte suave »… quelles impressions vous font-elles aujourd’hui ?

Elles sont vraiment représentatives d’une période où Federico Fellini joua un rôle très important dans mes créations, avec d’autres réalisateurs comme Vincente Minnelli, John Ford, etc. Certaines de mes images de l’époque ne sont pas sans rapport avec celles que je fais aujourd’hui : en parallèle de mes bandes dessinées, je dessine des images uniques, oniriques, qui sont dans l’esprit de celles de mes réalisations de jeunesse. Mon style a changé, peut-être que mon dessin est plus maîtrisé, ou maîtrisé dans une autre direction, mais il y a une continuité avec mes premières créations.

S’il s’agit d’« images uniques », je n’abandonne pas la bande dessinée pour autant : dans le cadre d’une simple image, je peux laisser aller des illusions qui relèvent du rêve et qui ne referment pas l’image sur elle-même. Ce que je rejette, aujourd’hui comme hier, c’est « l’image fermée », dont Nicolas Poussin représente l’expression la plus achevée et qui deviendra la référence du classicisme dans l’histoire de l’art : un espace fermé dans son cadre qui exprime tout ce qu’il peut exprimer à l’intérieur strict de celui-ci.

Philippe Marcelé, Un après-midi au cirque, Éditions Dargaud, 1982

On peut préciser encore, pour rester dans ce sujet, que cette forme, même à la Renaissance et au XVIIᵉ siècle, n’a jamais été complètement acceptée, tout particulièrement par les artistes nordiques. Par exemple, chez Pieter Brueghel l’Ancien, c’est une multitude d’images dans l’image. Il parsème ses compositions de très nombreuses scénettes qui racontent chacune une histoire. Également, l’art hollandais du XVIIᵉ siècle annonce des problématiques qui vont se développer aux XIXᵉ et XXᵉ siècles, c’est-à-dire une image centrifuge, une image qui va vers l’extérieur, alors qu’une image de Poussin est une image centripète qui va vers l’intérieur.

Pieter Brueghel l’Ancien, Les proverbes flamands, 1559

Plus tard, la peinture « révolutionnaire » du XIXᵉ siècle rompt également avec un classicisme devenu « académique », ou perçu comme tel. Il se tourne vers l’art hollandais du XVIIᵉ siècle. Un enterrement à Ornans de Gustave Courbet a été très attaqué pour cette raison. Les critiques ont dit que c’était un mauvais daguerréotype parce qu’il n’y avait pas de composition.

On a dit que le tableau aurait pu être prolongé à droite et à gauche, qu’il ne correspondait pas à une composition fermée. La critique avait raison dans son constat, mais était-ce un défaut ? Ce tableau n’est pas fermé : il est dans l’esprit avec lequel Courbet l’a peint. Il l’a commencé avec quelques personnages de son entourage. Comme cela plaisait, les gens ont tous voulu y figurer. Alors, Courbet les a ajoutés au fur et à mesure. Son intention est aux antipodes de la conception de Poussin, qui faisait de petites maquettes en cire de ses tableaux avant de les peindre, puis de les enfermer dans un cadre.

Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans, peint entre 1849 et 1850

Lorsque vous vous retournez pour regarder votre parcours dans le monde de la bande dessinée, qui s’étend sur plus d’un demi-siècle, que pensez-vous qu’il vous ait apporté ?

A-t-il répondu à vos questionnements de jeunesse ?

Je ne pense pas que le problème se pose en ces termes. Pour moi, la BD est un médium en pleine adéquation avec le monde contemporain. Je le pensais dans les années 70 et je le pense toujours. Mais elle n’est pas la seule, c’est une évidence. J’aurais pu être musicien, par exemple. Mais la BD était le médium qui me convenait. Ça ne veut pas dire qu’il le sera toujours, ou sous cette forme du moins.

De même qu’elle est née à un moment donné, la BD mourra à un autre moment de l’histoire. Si elle était immortelle, la BD serait une forme morte. Inversement, tout ce qui est vivant est susceptible de mourir, la BD comme le reste. Mais d’ici là, on peut penser qu’elle ne cessera pas d’évoluer.

Philippe Marcelé, Lolla, Éditions Dargaud, 1983

Quelle est votre vision de l’avenir de la bande dessinée ?

Pour penser au futur, il faut observer à nouveau le passé.

La bande dessinée a déjà beaucoup évolué depuis ses origines. Entre les BD d’avant-guerre et celles d’aujourd’hui, les différences sont considérables. De nouveaux moyens techniques sont apparus, qui ont autorisé de nouvelles possibilités, comme la couleur directe, par exemple. J’ai été un des premiers à la pratiquer à un moment donné.

Elle m’a permis d’exprimer des atmosphères impossibles à rendre avec les « bleus », avec un graphisme reposant sur des formes cernées de lignes noires. Les évolutions n’ont pas porté que sur le graphisme. On s’est mis à raconter des histoires et à aborder des thèmes qui n’auraient pas pu être publiés quelques décennies plus tôt. Nous avons certes abordé la sexualité, mais aussi la politique, la sociologie, l’économie, les droits des femmes.

Philippe Marcelé, Conte suave, Éd. L’Écho des Savanes – Albin Michel, 1982

Du point de vue de son accessibilité au public, la bande dessinée, comme la photographie et le cinéma, s’est imposée comme un médium reproductible, c’est-à-dire qui avait vocation à être édité en de nombreux exemplaires. Cela renvoie à la question posée en 1935 par Walter Benjamin dans son article demeuré célèbre L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique : Benjamin y voyait une perte de « l’aura » (perte de l’œuvre unique - ndr).

Cette perte a été contournée par une partie du public et des collectionneurs qui se sont focalisés sur les « planches originales » ou sur les dédicaces d’albums qui, par un dessin original, personnalisent des albums qui restent, par ailleurs, reproductibles, retrouvant ou rétablissant ainsi leur « aura ».

Philippe Marcelé, Série récente « Fantaisie »

Mais qu’en est-il lorsque l’auteur - comme c’est mon cas maintenant - réalise ses planches exclusivement en numérique, à l’aide d’un ordinateur et de tablettes graphiques ? Il n’y a plus de planches à proprement parler originales, mais seulement des fichiers numériques qui peuvent être dupliqués à l’infini.

Tout comme chaque fichier peut être considéré comme original, finalement, aucun ne l’est. Bien sûr, on pourra faire des impressions sur papier, mais on produira autant d’exemplaires identiques que l’on voudra, les seules différences pouvant éventuellement être introduites par la qualité de l’imprimante et du papier.

Philippe Marcelé, Série récente « Mythologie »

D’ores et déjà, on peut trouver sur Internet des albums numérisés, lisibles sur tablettes ou sur ordinateurs, comme cela existe aussi pour les ouvrages littéraires, philosophiques, sociologiques, etc. En cela, il ne s’agit que d’un déplacement du support du livre imprimé vers l’écran, mais le principe du médium reste le même. Pour l’acheteur, a priori, il n’y a pas de différence entre un album fait avec des moyens numériques ou un album fait sur papier.

D’ailleurs, beaucoup d’albums actuels mixent les deux techniques : les planches sont réalisées en noir et blanc avec des moyens traditionnels, et elles sont mises en couleur par des moyens numériques. Cependant, comme je viens de le supposer, il est probable que l’écran ne restera pas longtemps un support neutre. Il engendrera de façon spécifique de nouvelles formes d’expression.

Philippe Marcelé, Série récente « Mythologie »

Si la BD se dirige vers des formes narratives et graphiques pensées exclusivement pour l’écran, ne sera-t-il pas légitime de se demander s’il s’agira encore de la BD ou d’autre chose ?

Ce n’est pas de la science-fiction, des tentatives expérimentales allant dans ce sens sont en cours. Le développement accéléré de l’Intelligence Artificielle s’ajoute à ce phénomène. Personne ne peut dire la forme qu’il prendra dans le futur, mais il est impossible de l’ignorer. Nous verrons…

Philippe Marcelé, Tête, conte philosophique, L’Écho des Savanes 16, 1975

Rencontre-interview réalisée par Pascal Hanrion le 1er mars 2025 à Rennes