Et la bande dessinée devint adulte (partie VI : Yves Frémion)

Raconté par celles et ceux qui l'ont créée : Yves Frémion

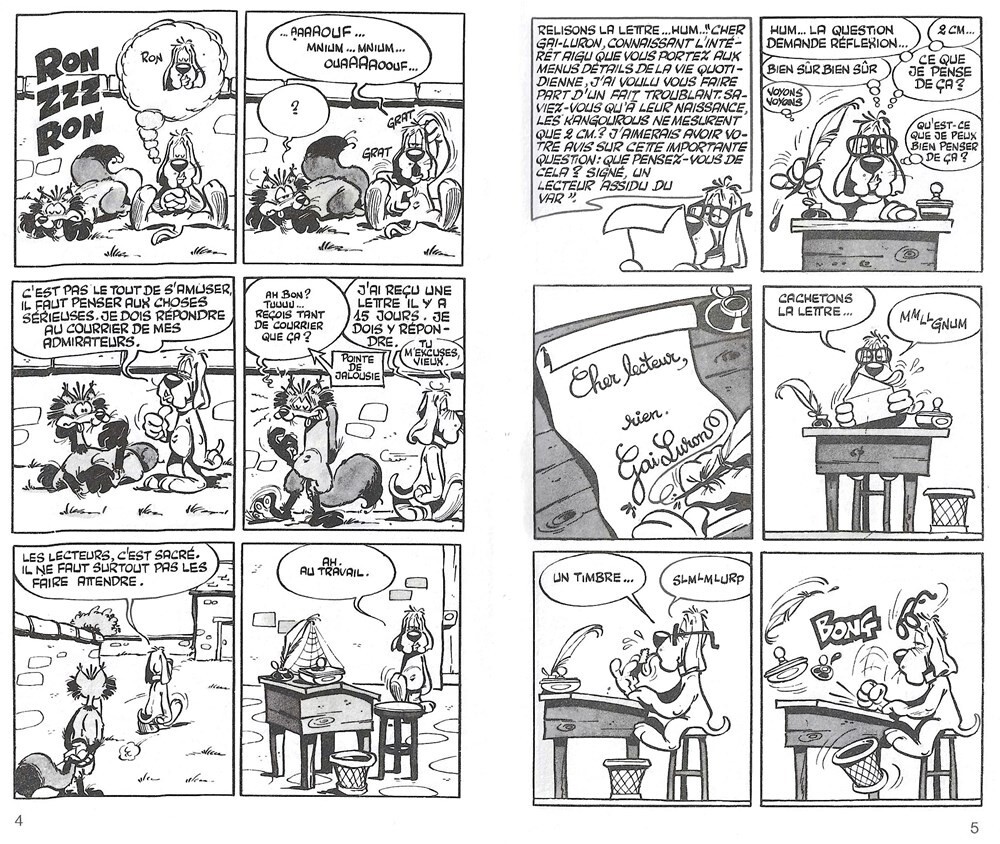

Gotlib, bandeau original pour les chroniques de Théophraste Épistolier, première apparition, Charlie mensuel #62, mars 1974.

Pour préparer votre interview, j'ai recherché vos toutes premières chroniques parues dans une revue ayant « pignon sur rue » ; c'était dans le numéro 62 de Charlie mensuel en 1974. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est passé ?

Pour moi, Wolinski est le modèle de tout ce que devrait être un rédac'chef. Il m'a embauché sans me connaître, suite à notre conversation téléphonique où je l'engueulais. Quand il lisait mes chroniques, ce n'était qu'après qu'elles aient été imprimées dans Charlie : s'il avait quelque chose à me dire, c'était après la publication, jamais avant. Il m'a fait confiance, il ne m'a jamais rien refusé. Du coup, il m'a responsabilisé, c'est pour ça aussi que j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais, avec mon savoir de débutant très passionné de l'époque, qui était loin d'être celui que je possède aujourd'hui.

Wolinski, Charlie Hebdo, une du numéro 189 (le droit de vote est abaissé de 21 à 18 ans), 1974.

La critique de bande dessinée était très dominée par les derniers héritiers de l'époque de l'Âge d'or, ceux pour qui la BD était américaine et belge (et une petite fraction de la BD franco-belge) : elle ignorait tout de pans entiers de la bande dessinée française comme celle qui paraissait dans Vaillant, d'éditeurs comme Rouff par exemple. Moi, j'étais fasciné par ces lectures d'enfance, tout particulièrement par René Giffey que je considère aujourd'hui comme le plus grand dessinateur réaliste français de tous les temps : personne ne parlait de lui.

René Giffey, Les Assiégés de Médine, planche originale, 1940, collection de Juthisylv sur 2DGalleries.

Par ailleurs, j'étais aussi complètement fasciné par quelque chose de tout nouveau qui était l'underground américain. Il était complètement méprisé aussi par la critique de l'époque. J'allais le découvrir dans la librairie Futuropolis de Robial et Cestac : elle a beaucoup compté dans ma formation car si elle n'avait pas été là, je serais complètement passé à côté. Chaque fois que j'y allais, je revenais avec tout un tas de comix que j'archivais précieusement au fur et à mesure de mes achats. Je me suis constitué un fonds d'archives important. Du coup, sans m'en rendre compte, j'ai développé un goût qui guidera toute ma vie qui est de parler de ce dont les autres ne parlent pas, qui est ce qui va devenir le pérenne, c'est-à-dire ce qui restera dans l'histoire.

Florence Cestac, La Véritable Histoire de Futuropolis, Éditions Dargaud, 2007.

J'ai fait exactement la même chose en littérature et en poésie. Je lis très peu ce dont toute la presse parle, ce qui est à la mode aujourd'hui, ce qui, six mois après, est complètement oublié : c'est ce que j'appelle le phénomène Henry Bordeaux (écrivain très populaire dans la première moitié du XXe siècle, connu pour ses romans ancrés dans les valeurs traditionnelles et familiales / NDLR).

Il vendait des millions de livres que plus personne ne lit aujourd'hui. Par contre, à la même époque, il y avait d'autres écrivains qui vendaient très peu mais que je considère comme des auteurs majeurs. Pour prendre exemple, dans le domaine précis qui est celui de la poésie, quand on raconte son histoire au XXe siècle, on dit avec grandiloquence : « 1925, parution du Pèse-nerfs d'Antonin Artaud ! » : il s'est vendu à 120 exemplaires ...

Antonin Artaud (1896-1948), portrait photographique, 1926.

Il y a aussi des auteurs dont j'ai parlé avec beaucoup d'enthousiasme et qui sont toujours inconnus aujourd'hui : je pense par exemple à Pierre Bellefroid qui est pour moi un écrivain très important. Si je tombe sur quelque chose de très bien, écrit par un inconnu, y compris inconnu de moi, il n'y a aucune raison que je ne dise pas son importance.

Gotlib, Wolfgang Amadeus Quincampoix, Rhââ Lovely tome 2, l'intégrale, Fluide Glacial, 2025.

Bon, j'ai quand même écrit sur des auteurs très connus : Reiser, René Brantonne, Binet, Goossens, les œuvres complètes de Gotlib. J'ai aujourd'hui une quinzaine de biographies potentielles sous le coude (René Vincent, Gerda Wegener, Jobbé-Duval, Georges Omry, Pécoud...), dont j'ai souvent parlé à des éditeurs qui m'ont tous dit : « Qui ça ? ». Avant, l'édition française était faite par des grands lecteurs, des gens qui lisaient tout ce qu'ils éditaient : les grands Gallimard, les Grasset, les Robert Laffont, les Albin Michel...

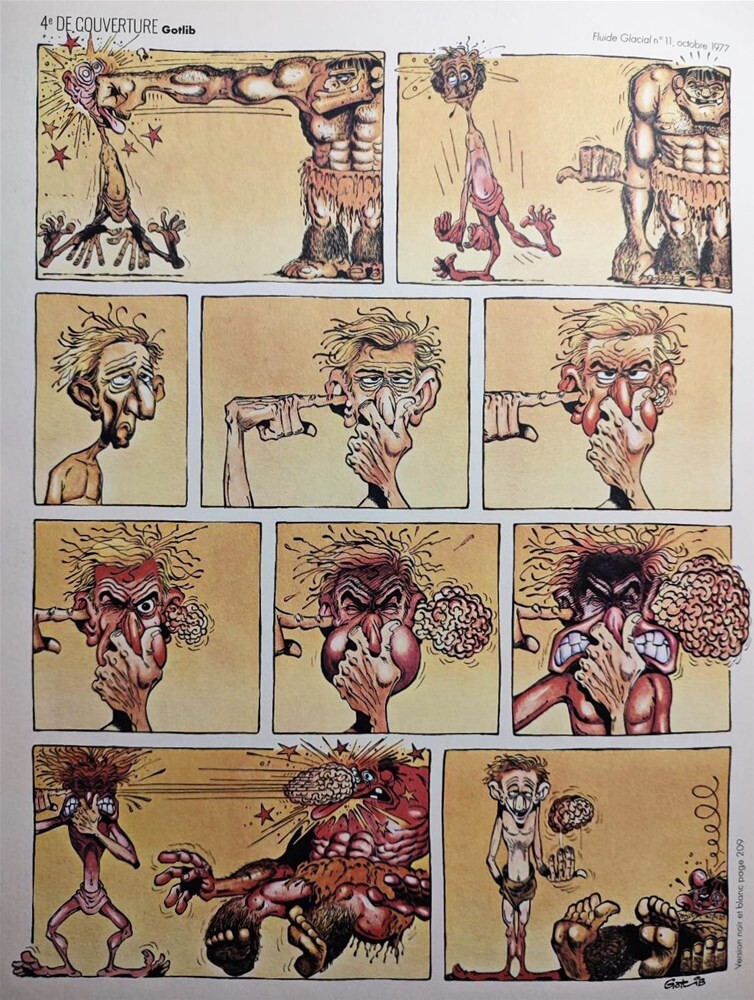

Gotlib, illustration 4e de couverture, Rhââ Lovely tome 2, l'intégrale, Fluide Glacial, 2025.

Les éditeurs d'aujourd'hui n'ont rien lu. L'édition est faite par des commerciaux qui ont des critères absurdes car ils ne connaissent pas le fond de ce qu'ils éditent, à part des tout-petits qui travaillent tout seuls dans leur coin et qui sont des passionnés. Nous sommes dans un monde d'ignares, pas que dans l'édition d'ailleurs, c'est terrifiant. Quand je rencontre des jeunes qui ont une grande curiosité, qui veulent savoir, je me mets à leur disposition, je leur prête des bouquins, je les encourage parce que l'intelligence, la culture générale et la curiosité sont devenues tellement rares.

Gotlib, Gai-Luron en écrase méchamment #2, Éditions J'ai Lu BD, 1988.

Alors que moi, j'ai vécu dans un monde qui était le contraire. L'école formait à un minimum de culture générale, ce qui n'est plus le cas. À une époque, on a même supprimé les cours d'histoire, sauf quand on rentrait quasiment à l'université. On a fait n'importe quoi. Pour moi, l'école n'est pas faite pour apprendre, elle est faite pour inciter à la curiosité.

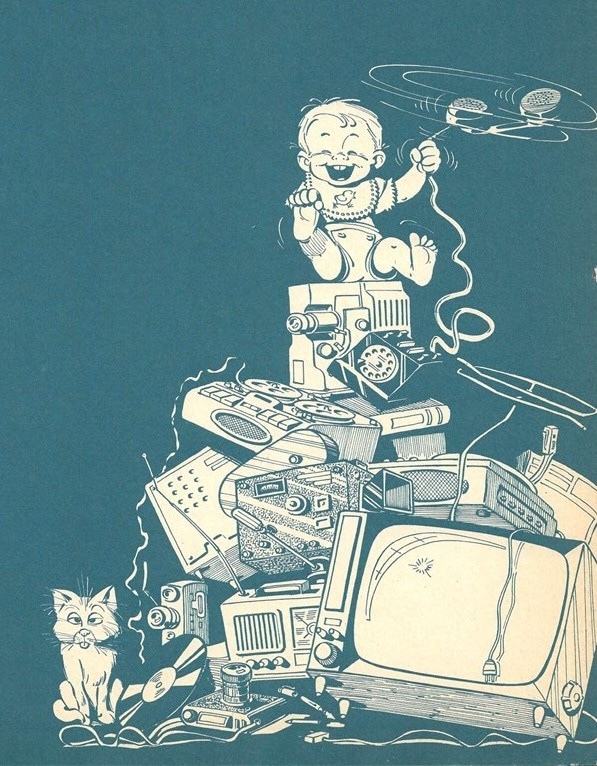

Gotlib, Trucs en vrac, Éditions Dargaud, 1977.

C'est pour cela que dans ma revue Papiers Nickelés, comme dans beaucoup de mes écrits, quand on me demande les références, je donne le nom de l'éditeur, la date, point. Je ne donne ni le nom de la ville, encore moins le numéro de page, cela n'a aucun sens à l'époque d'Internet. Il faut que les gens aillent chercher, il faut les inciter eux-mêmes à aller chercher les sources. Il ne faut pas toujours tout dire, sinon le lecteur se contente de ce qu'on a écrit. Je suis absolument contre ce côté « oies qu'on gave ».

Gotlib, Les Dingodossiers, Éditions Dargaud, 1967.

Pour revenir à Wolinski et à votre première chronique dans Charlie, il vous envoie au salon d’Angoulême, vous ramenez une histoire de censure d'un fanzine ?

Durant notre entretien téléphonique, alors que je suis en train de l'engueuler (le journal a interrompu une chronique de Jacques Glénat sur les fanzines / NDLR), Wolinski me propose de couvrir le premier salon de la BD à Angoulême, alors que je n'avais pas prévu d'y aller. Il me dit : « Vas-y et rapporte-nous quelque chose », c'était génial, non ?

Hugo Pratt, affiche du 1er salon BD d’Angoulême, 1974.

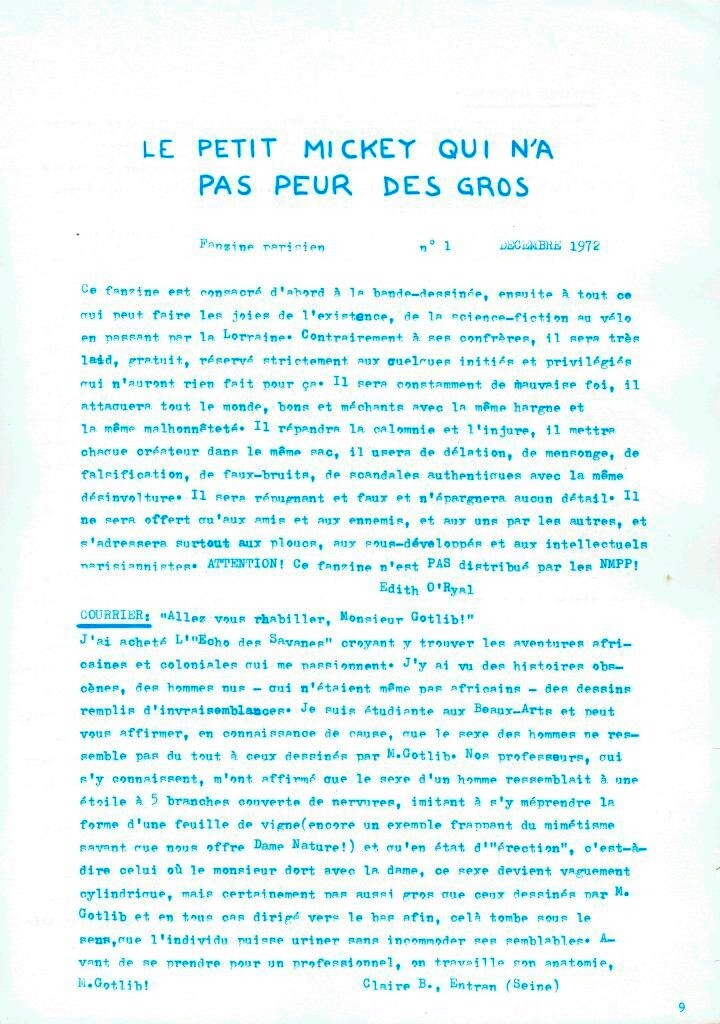

Francis Groux était l'organisateur de ce premier salon qui n'était pas très grand (on a été 5 000 à y aller), il avait fait deux salles : une pour les éditeurs et une autre pour les fanzines. Moi j'avais le mien qui était tout récent, Le Petit Mickey qui n'a pas peur des gros (Le PMQNAPPDG), j'étais sur mon stand.

Le Petit Mickey qui n'a pas Peur des Gros, profession de foi (de morue ? / NDLR), premier numéro, 1972.

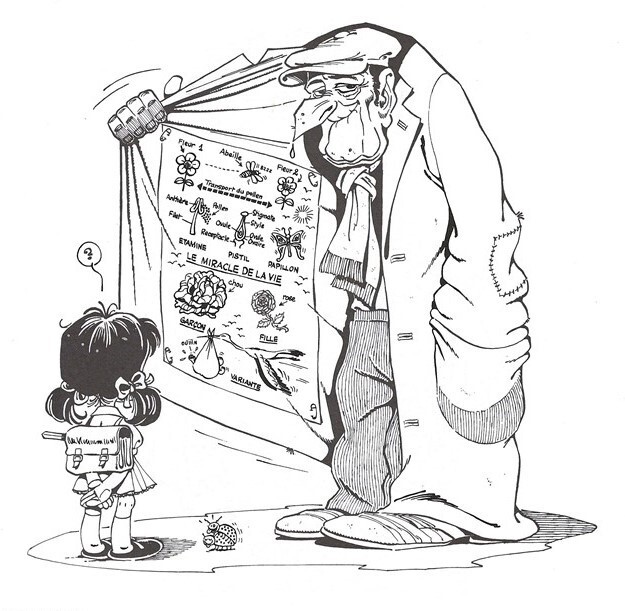

Sur un autre, celui de La Presse pirate et Mégafoutral qui avaient décidé de fusionner, tout à coup on apprend que le préfet demande le retrait de ce fanzine du salon, ou tout du moins d'un numéro de cette revue dans lequel un parent a trouvé le dessin d'un sexe de 1 mm : immoral et inconvenant pour son gamin...

Gotlib, Pervers Pépère, les albums Fluide Glacial, 1981.

Francis Groux, qui venait de créer le salon, a répondu que ce n'était pas son boulot ni de censurer ni de faire la police : « Moi, je ne censure rien du tout. » Il y a eu immédiatement une levée de boucliers, tous les fanzines ont fermé leur stand, tout comme quelques éditeurs dont je ne me souviens que d'un seul : Belfond. Par solidarité, ils ont fait pareil, ce qui était vraiment étonnant : je peux vous dire qu'on ne le verrait pas aujourd'hui. Alors ça s'est calmé, on a pu rouvrir nos stands et continuer le salon.

Moebius, illustration de couverture, fanzine Le Petit Mickey qui n'a pas peur des gros #7, 1974.

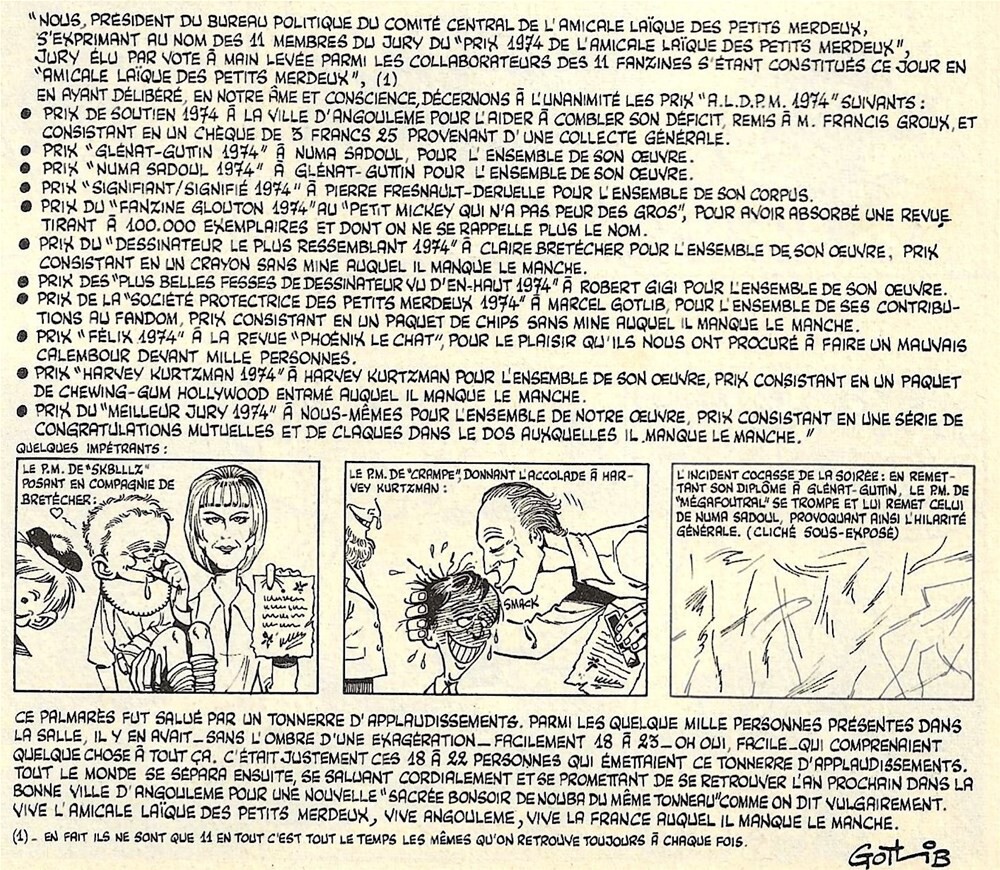

Du coup, on s'est réunis avec un petit groupe de fanzines, on a été onze. On a créé l'Amicale Laïque Des Petits Merdeux (ALDPM) : c'est moi qui avais fait rajouter « laïque » parce qu'il y avait des amicales laïques partout à l'époque et que ça faisait bien d'en être. Pourquoi Les Petits Merdeux ? Eh bien parce que parmi les organisateurs, il y avait aussi Claude Moliterni qui était un peu de « l'autre bord » pour ce qui était de la conception de la BD : c'était un des grands meneurs de l'époque de l'Âge d'or. Quand il a vu tout le foin qu'on faisait, il a dit : « Mais qu'est-ce que c'est que ces petits merdeux ? » Alors immédiatement, on s'est emparés du truc ! On a d'ailleurs été très critiques de ce que faisait Claude pendant des années.

Claire Bretécher, première de couverture, Le Petit Mickey #6, 1974.

À l'époque, Henri Filippini et Pierre Couperie étaient très proches de lui. Pierre Couperie était le plus fiable des trois, il était un grand historien de la bande dessinée. Et moi, j'avais créé un personnage qui mélangeait Moliterni et Filippini, il s'appelait Claude-Henri Mollepine. C'était l'ambiance du moment. Bon, après on a été très copains avec Moliterni et Filippini parce qu'eux aussi ont évolué, et Filippini est resté l'un des bons chroniqueurs de la BD classique française. Ça, c'est un point commun qu'on a tous les deux (voir témoignage d'Henri Filippini dans les carnets de 2DGalleries : Et la bande dessinée devint adulte (partie III : Henri Filippini)).

André Franquin, Gaston Lagaffe, illustration pour le Journal de Spirou, 1965.

Ayant créé l'ALDPM, comme on pensait qu'il fallait prendre ça avec humour, on est allés voir Francis Groux pour lui demander si nous pouvions décerner des faux prix avant les vrais prix du festival. Comme il avait déjà un bon sens de l'humour, il nous a donné son feu vert, on a décerné les faux prix hilarants, on a sorti un bulletin qui s'appelait Les onze y trônent, puisqu'on était onze : il y a eu quatre numéros.

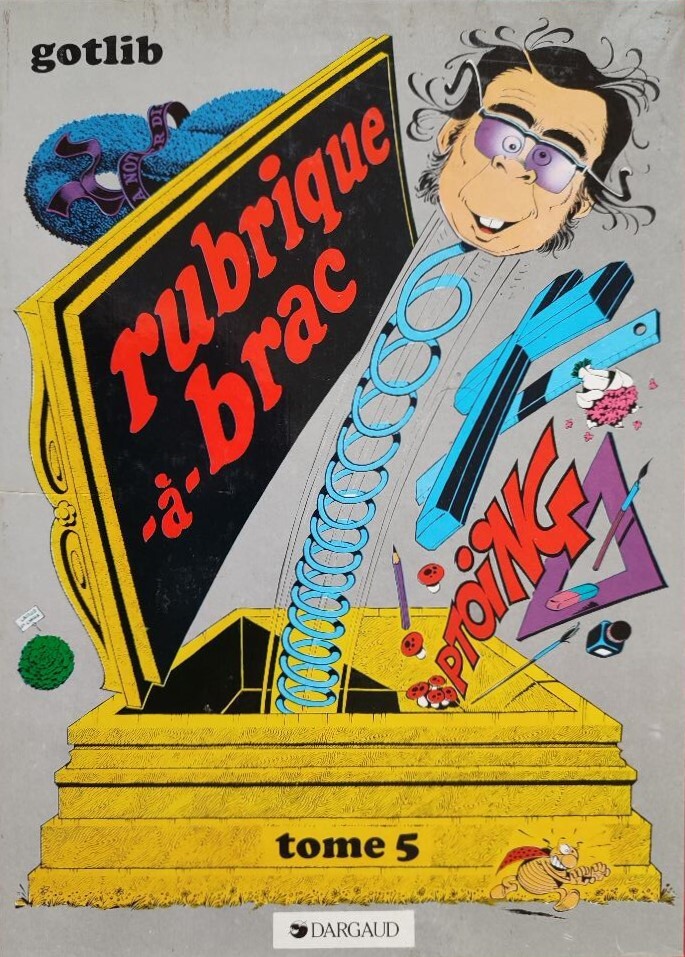

Gotlib, illustrations pour le faux palmarès de l'ALDPM, Charlie mensuel #62, 1974.

À ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que plutôt que de faire un article généraliste sur ce qui devait être la fête des grands éditeurs, du style franco-belge et des projecteurs allumés à fond sur Kurtzman, vous ayiez autant donné d'importance à ce que beaucoup ont dû considérer comme un fait divers ?

D'abord, je n'en suis pas revenu que mon article ait paru tel quel dans Charlie, je voue un respect éternel à Wolinski.

Mais, je vais vous dire, ce qui a fait que tout le monde chez Charlie m'a adopté instantanément, c'est d'abord parce qu'ils avaient lu Le Petit Mickey. Je l'avais envoyé à Cavanna, à Choron, à Wolinski... deux mois après, dans Hara-Kiri, est paru un roman photo de Choron : il tenait Le Petit Mickey à la main sur une photo, c'était un clin d’œil.

Publicité pour Hara Kiri, Professeur Choron et Serge Gainsbourg, Charlie 129, 1979

J'ai appelé Choron pour le remercier, il m'a dit « ouais, y a des idées la d'dans, c'est pas mal... » Bon OK, je me suis dit que ça n'allait pas aller plus loin. Et puis, quand Wolinski m'a demandé un article sur le salon d’Angoulême, je venais de rencontrer Gotlib, on était devenus copains, on avait fait un numéro du Petit Mickey Spécial « Gotlib est mort », où il s'était dessiné en train de sortir de son cercueil.

Gotlib dessin de couverture, Le PMQNAPPDG #4, 1973

Alors je lui ai dit « Tu sais, Charlie me demande une rubrique, ça ne te dirait pas de l'illustrer ? ». Il me répond « Ouaih d'accord, pas de problème. » J'arrive à Charlie et je leur dit « Si ça ne vous embête pas, Gotlib va illustrer mon article. » Ce que je ne savais pas, c'est que ça faisait dix ans que Cavanna tannait Gotlib pour qu'il les rejoigne. Mais Gotlib ne voulait pas rentrer à Charlie car il ne voulait pas faire de politique. Alors là, on m'a déplié le tapis rouge, et tout ce qui va avec...

Gotlib, illustration pour la constitution officielle de l'ALDPM, Charlie mensuel 62, 1974

Je suis un grand improvisateur, je laisse la vie comme elle bouge, elle me tire d'un côté, je la suis. C'est un peu comme les Situationnistes qui faisaient des dérives, c'est à dire qu'ils partaient sans rien, sans fric. Ils allaient à l'aventure : certains se retrouvaient au bout du monde, d'autres se restaient dans leur quartier. Ils se laissaient pousser par la vie. Et bien, je suis un peu comme ça moi. Quand les choses marchent, il faut pas les changer.

Gotlib, illustration, Rhâââââ l'intégrale, Fluide Glacial, 2025

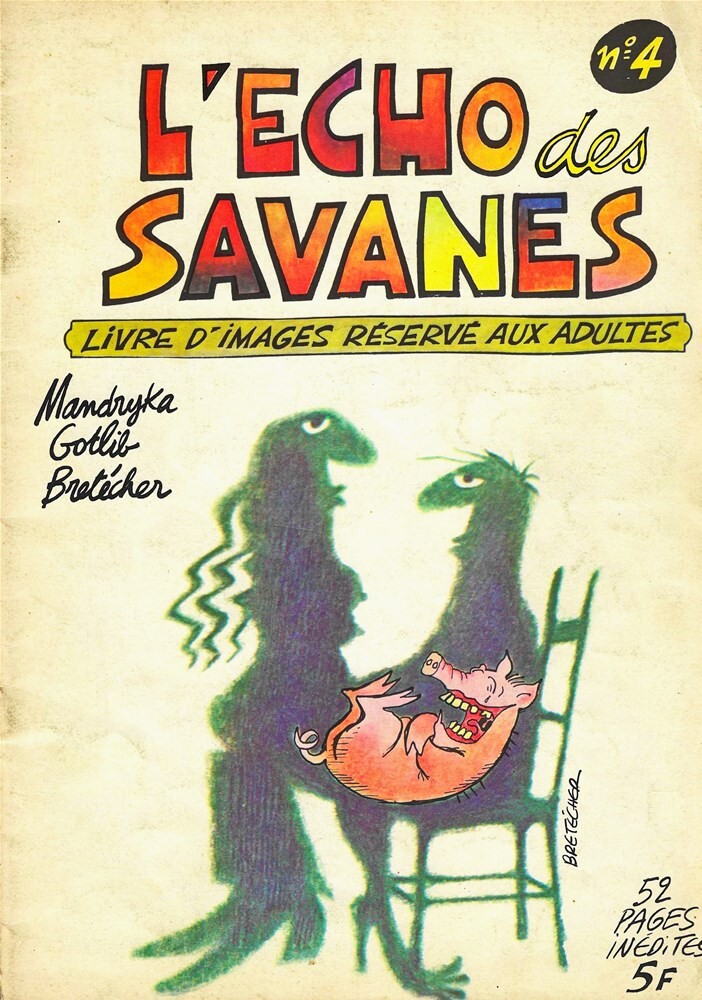

Ça a été mon premier article dans Charlie. Je faisais déjà partie de l'équipe d'Actuel, je suis rentré à L’Écho des Savanes juste après. Et puis ensuite, Gotlib m'a appelé et je suis parti avec lui à Fluide Glacial.

Bon, on voit bien qu'à l'époque vous prenez tout le monde à contre-pieds avec Le Petit Mickey, dans un style des plus iconoclastes. Comment ça a commencé tout ça ?

C'est parti d'un repas chez moi, avec mes potes de l'époque, y'avait Jean-Luc Fromental et François Landon, Daniel Riche, peut-être aussi Pierre Giuliani : enfin, des gens de la science fiction qui s'intéressaient à la BD. Est-ce qu'on avait picolé, je m'en souviens plus, je leur dit « On va faire un fanzine tous ensemble, on va l'appeler Le petit Mickey qui n'a pas peur des gros ! » . Tout le monde : « Ouaih... Elle est naze ton idée, encore une idée à la con... ».

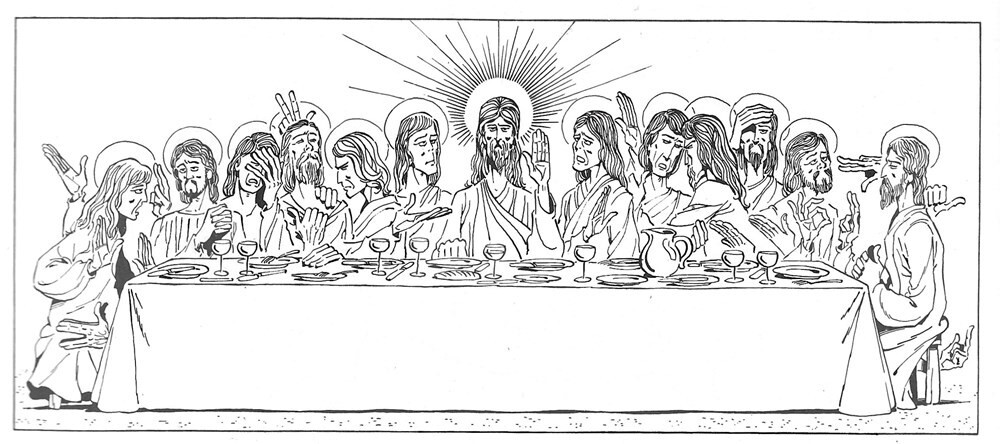

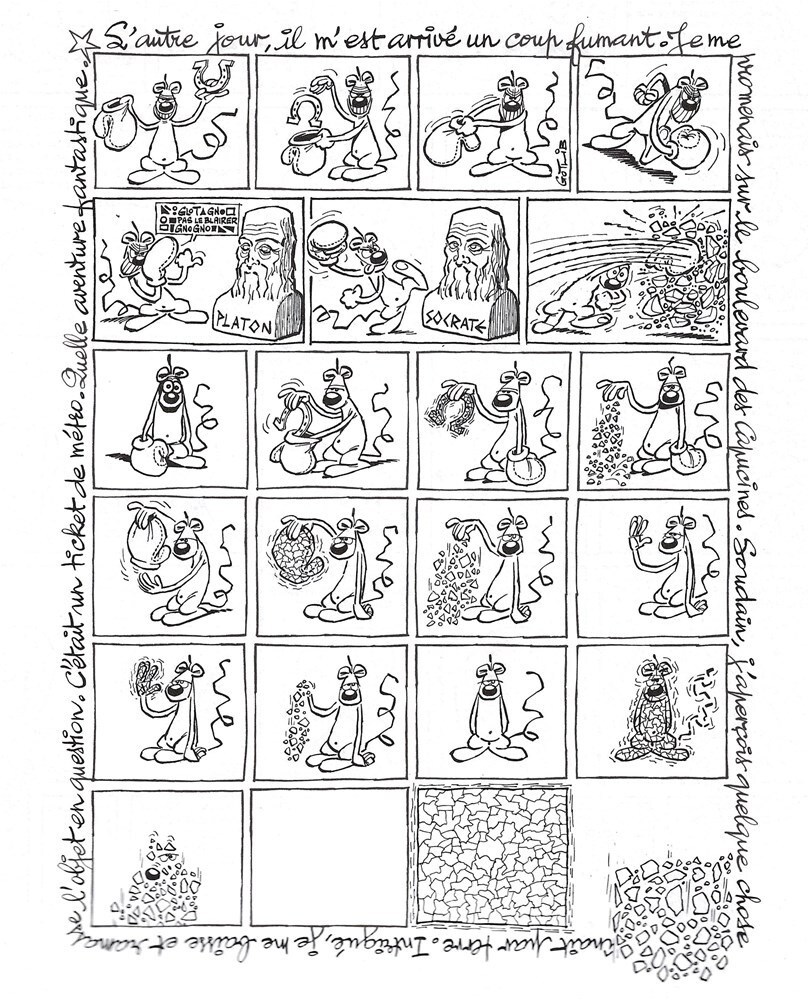

Gotlib, La cène, Rhâ-Gnagna tome 2, Les albums Fluide Glacial, 1980

Ça m'a vexé, et le lendemain je le fais avec une ronéo à alcool que j'avais et ma machine à écrire mécanique. Je tape ça sur des stencils encrés qui font des trous, en improvisant complètement. Quand j'ai fini une page, je la passe à ma femme qui tourne la machine. Quand elle a fini, je lui passe la deuxième page que j'ai faite pendant ce temps-là. On fabrique cent exemplaires, affreux, moches, on peut pas faire pire.

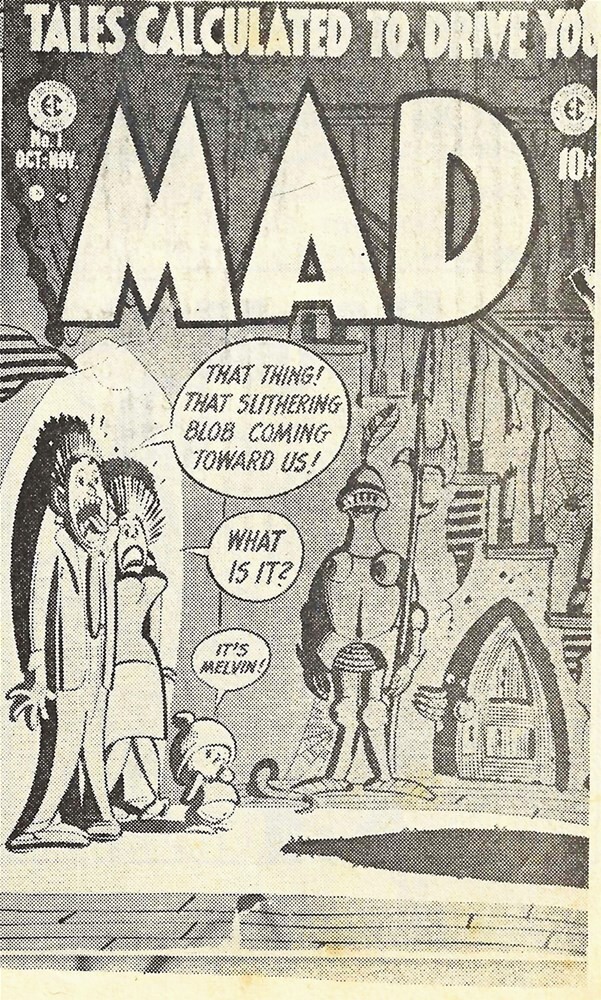

Mandryka, dessin d'illustration, s.d.

Je les envoie aux personnes que je connaissais, donc à Charlie, à Wolinski, Cavanna, Choron, à Gotlib, à Bretécher, sans doute à Mandryka, et à plein d'autres fanzines. Et là c'est l'émeute... Tout le monde m'appelle. Prudemment, j'avais mis un seul contact, Christine Poutout, qui était le nom de jeune fille de ma femme. C'était la première fois qu'il y avait un nom féminin comme responsable de fanzine. Gotlib me contacte, Claire Bretécher envoie à Christine Poutout une lettre de deux pages pour l'encourager avec une image pieuse de la Vierge Marie pour lui porter bonheur.

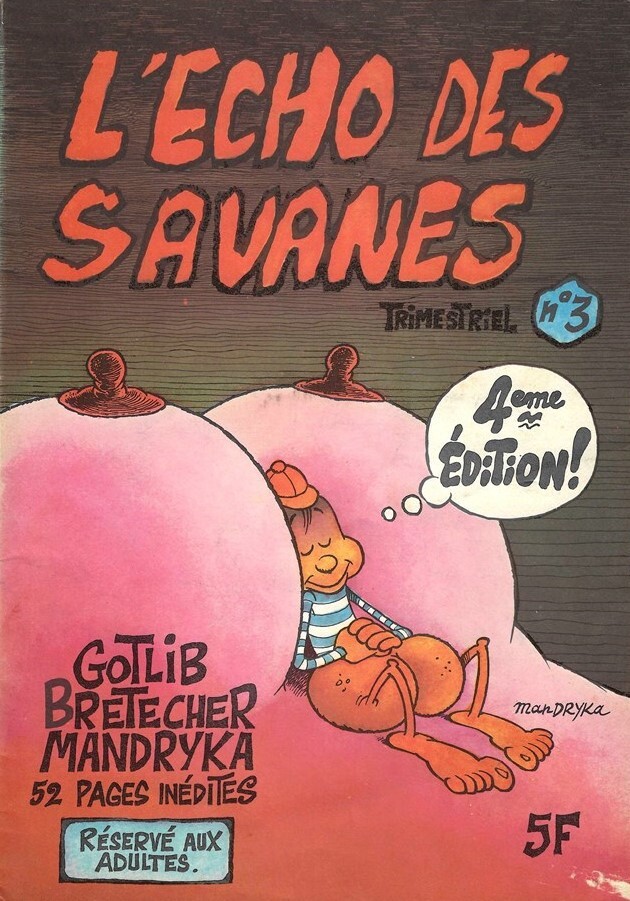

Claire Bretécher, dessin de couverture, L’Écho des Savanes #4, 1973

C'est aussi le moment où Wolinski vire Jacques Glénat qui faisait une rubrique sur les fanzines. Ça m’emmerde, j'avais des infos sur les fanzines, j'en ai plus. Je téléphone, j'engueule Wolinski. Au bout d'un moment, il m'embauche, parce qu'il avait lu Le petit Mickey, ça l'avait fait marrer. Pourtant y'avait à boire et à manger, de l'humour foireux : c'était la revue de la BD, de la SF et de la VP (la Veuve Poignet).

Gotlib, dessin d'illustration, LPMQNAPSG # 6, 1974

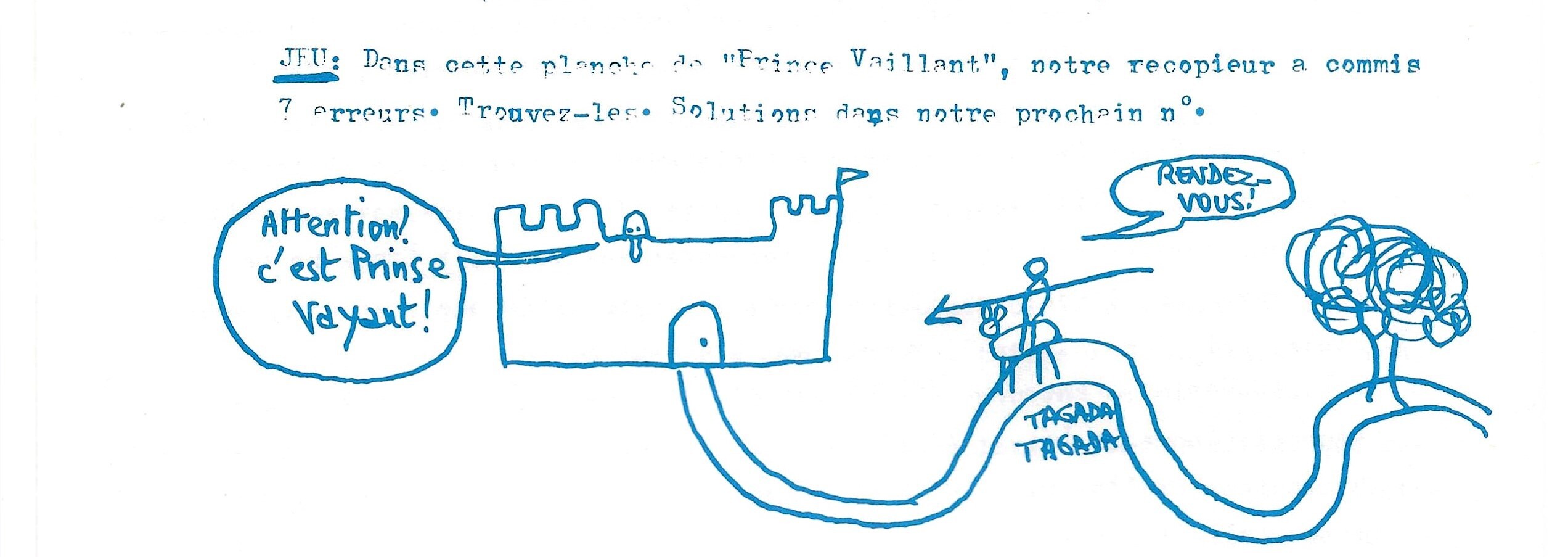

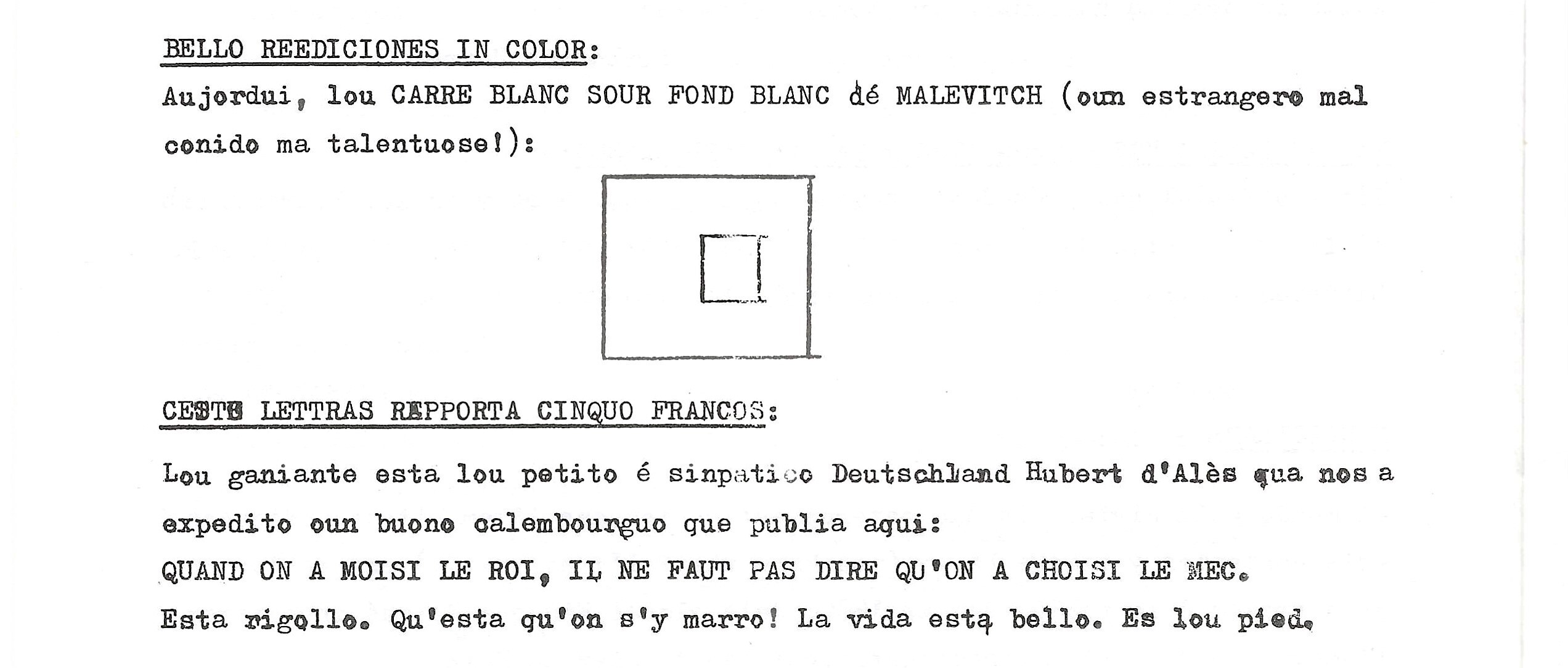

Déjà, je montrais de la défiance vis à vis de la peinture : j'avais fait une parodie du ''Carré blanc sur fond blanc'' de Malévitch, c'était un carré bleu sur fond bleu (mes stencils me donnait pas d'autre possibilité...). J'avais aussi fait un ''Prince Vaillant'' comme s'il avait été dessiné par un môme de trois ans.

Prince Vaillant, dessin Yves Frémion, LPMQNAPSG # 1, 1972

Carré blanc sur fond blanc, dessin Yves Frémion, LPMQNAPSG # 5, 1973

Qu'est-ce qui a fait qu'à cette époque, vous avez poussé dans cette direction et pas vers la bande dessinée classique ?

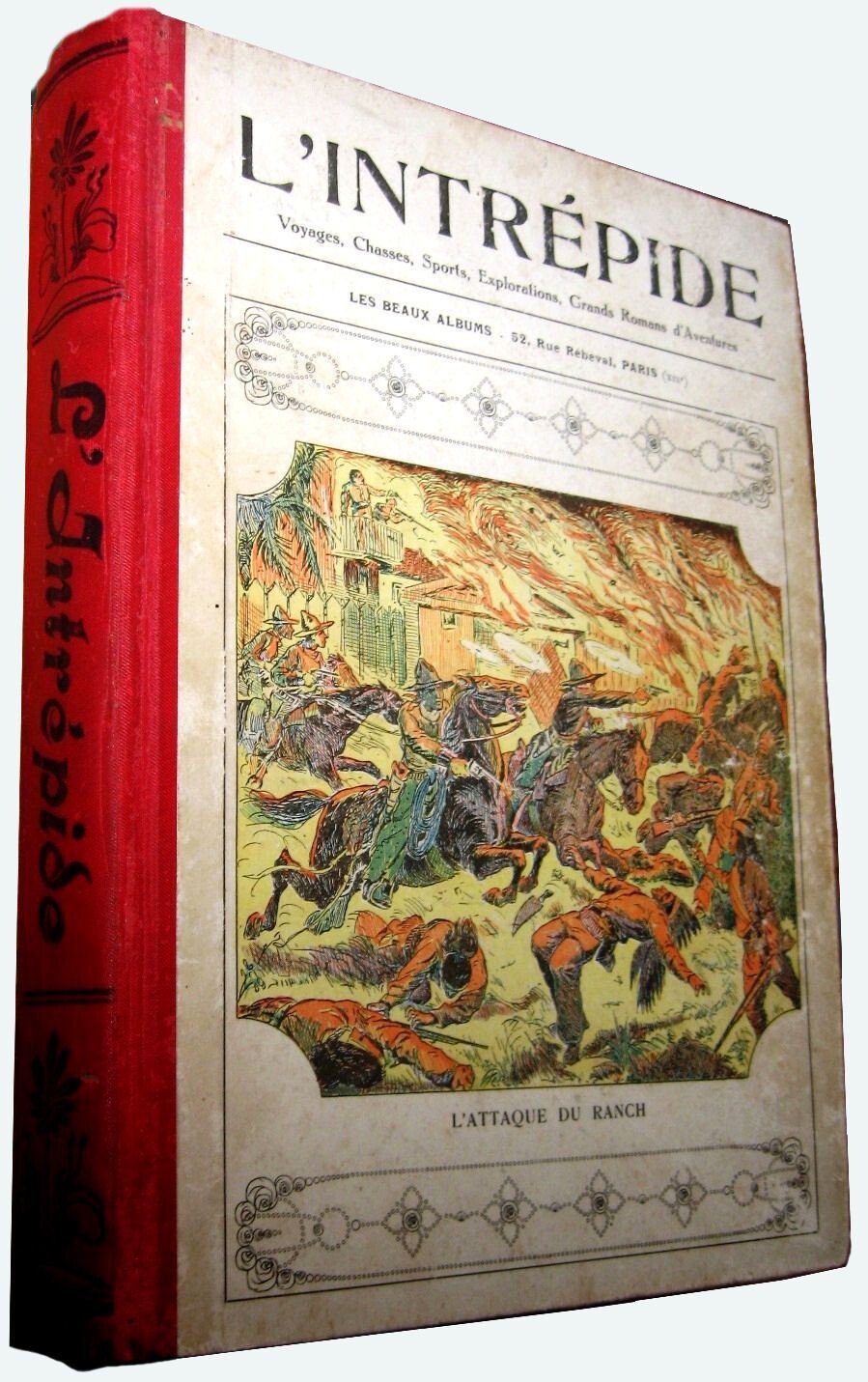

Je ne connaissais pas vraiment le milieu de la bande dessinée classique. À cette époque, je n'ai pas du tout conscience de ce qu'il faut faire ou non, ce qui va être important : c'était juste « qu'est-ce qui me plaît. » J'étais plutôt de la mouvance Mad, mais j'ai toujours été à la fois hyper underground et hyper classique : les très grandes revues qui m'avaient marquées, c'était Vaillant d'un côté et puis les publications Del Duca, c'est à dire L'intrépide et Hurrah ! de l'autre. Je continue d'ailleurs à en acheter quand j'en trouve.

Hebdomadaire L'intrépide #123, 1952

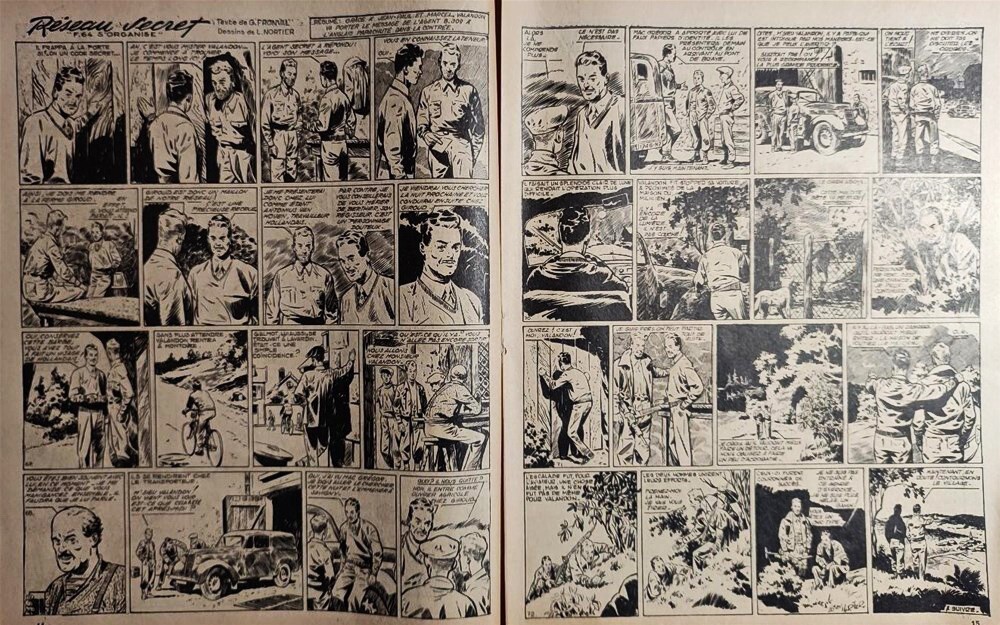

Les Giffey, les Le Rallic, les Souriau, les Cazanave, les Nortier, Jobbé-Duval (que je connaissais pas encore mais dont j'avais vu quelques dessins)... sont pour moi les grands classiques de la BD française, d'avant la révolution soixante-huitarde.

Le Rallic, Horn du West, L'intrépide #113, 1952

R. Cazanave, La course au Miliard, L'intrépide #120, 1952

Lucien Nortier, Réseau secret, L'intrépide #121, 1952

Ils ne sont pas tellement chroniqués, même aujourd'hui. Les critiques d'avant n'en parlaient jamais. Ils ne parlaient que de ce qu'il y avait dans les journaux Spirou et Tintin. Mais dans la presse jeunesse, il y avait des choses extraordinaires, y compris dans le Journal de Mickey. Il n'y avait pas de raison d'ignorer ces journaux qui quelques fois vendaient plus que Tintin et Spirou.

Dan Barry, Guy l'éclair, Le Journal de Mickey #797, 1967

Et notamment la presse catholique comme Fleurus et Bayard faisait très souvent appel à des dessinateurs qui n'avaient rien de catholique : ils y ont fait des choses vachement bien. Binet y a débuté, Bourgeon aussi. Un grand nombre de dessinateurs ont commencé dans les revues pour enfants avant d'arriver à s'en émanciper. Certains ont très bien réussi. J'avais envie de parler de tout ça.

Jacques Souriau, Handjar le justicier, L'intrépide #122, 1952

En lisant vos premières chroniques, je suis étonné de la qualité des références sur les auteurs, de la précision de vos sources. Où alliez-vous les chercher ?

Pour moi, la grande qualité qu'il faut avoir, et que je conseille à tous les jeunes d’acquérir très vite, c'est la curiosité. Ayant été de l'équipe d'Actuel, Jean-François Bizot nous disait toujours : « Je ne veux pas vous voir à part au bouclage, je veux que vous alliez traîner, traîner encore, traîner toujours. Allez voir et ramenez des trucs. »

Gotlib, Les Belles Histoires de mémé Chaprot, journal Pilote #405, 1967.

J'allais donc traîner aux Puces, j'allais dans les festivals, dans les salons qui commençaient à être organisés, j'échangeais mon fanzine contre plein d'autres, je lisais les quelques revues qui existaient, notamment les Cahiers de la BD, Schtroumpf de Glénat : je me renseignais partout où je pouvais. Et puis à l'époque, il sortait environ 500 albums de BD par an ; il en paraît 7 000 aujourd'hui. Donc on pouvait maîtriser le champ, je pouvais aller voir facilement ce dont on me parlait. Comme j'ai fait la première rubrique régulière sur la bande dessinée, dans chaque numéro, j'ai tout de suite reçu des services de presse de tous les côtés.

Mandryka, illustration, Le Petit Mickey qui n'a pas peur des gros #7, 1974.

Il se fait aussi que j'ai une grande facilité de lecture. J'ai commencé à deux ans et demi. À cinq ans, je lisais parfaitement, comme un adulte. Aujourd'hui, c'est à cet âge qu'on commence à apprendre à lire aux enfants. Je dors peu, je me réveille tôt, je me couche tard. Entre la soirée et le matin, cela me fait une plage de lecture de trois à cinq heures. Je suis un gros lecteur, rapide. Je prends aussi beaucoup de notes, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je relève tout de suite, et puis quand je suis à la campagne, je remplis mes fiches, mes bibliographies, filmographies, scénographies...

Gotlib, couverture Fluide Glacial #11, L'intégrale, 2025.

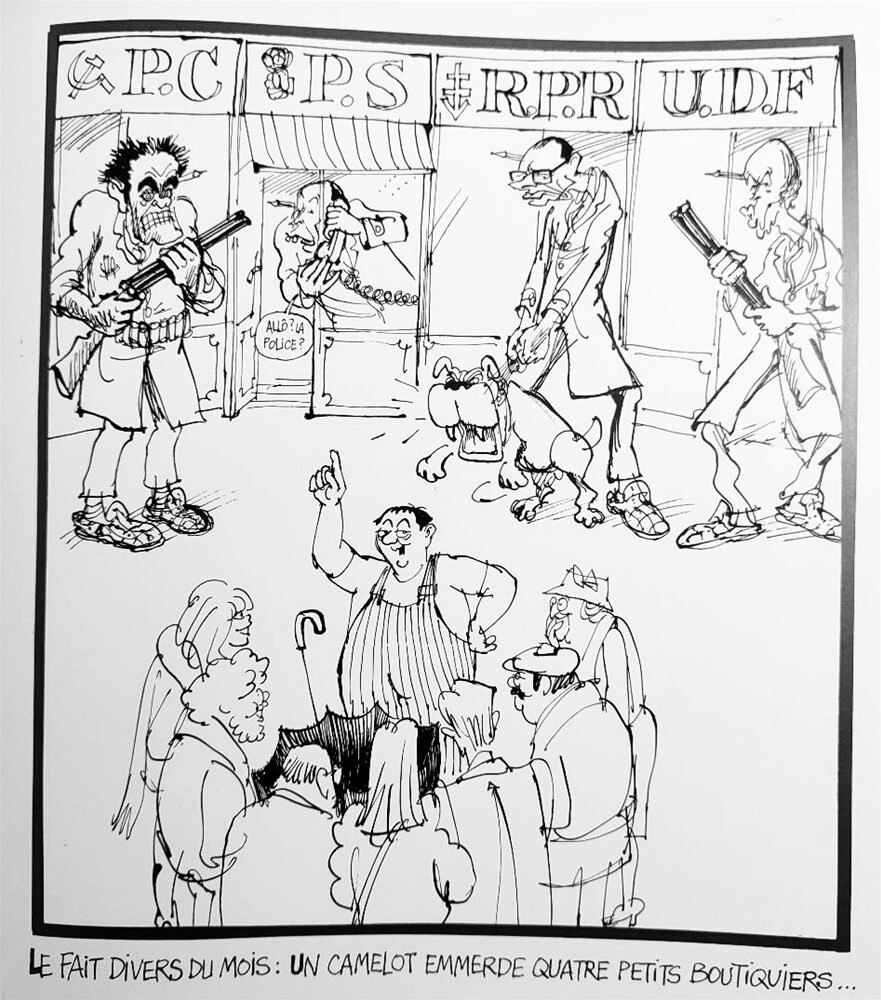

Je travaille beaucoup avec de la doc : depuis mon adolescence, je découpe dans les journaux. Par exemple, quand Glénat a édité les publicités « en tube » de Chaval, c'est moi qui lui ai passé les documents que j'avais découpés dans Paris Match quand j'avais treize ans. Je n'ai pas une mémoire formidable, donc je me fie à ma documentation. Par exemple, pour mon gros livre sur l'histoire du dessin politique en France, j'ai fonctionné à 90 % avec ma propre documentation.

Franquin, in Gaston l'intégrale, Dupuis, 2021.

Vous avez plus haut introduit votre intérêt immédiat pour la bande dessinée underground nord-américaine.

Personne n'en parlait, ni les critiques, ni les journaux, à part quelques revues spécialisées dont Actuel où j'avais déjà traduit Crumb, Shelton, Corben... Tout était fait sur le moment, sans préparation ni ligne directrice. Je baignais déjà dedans, entre Actuel et la librairie Futuropolis.

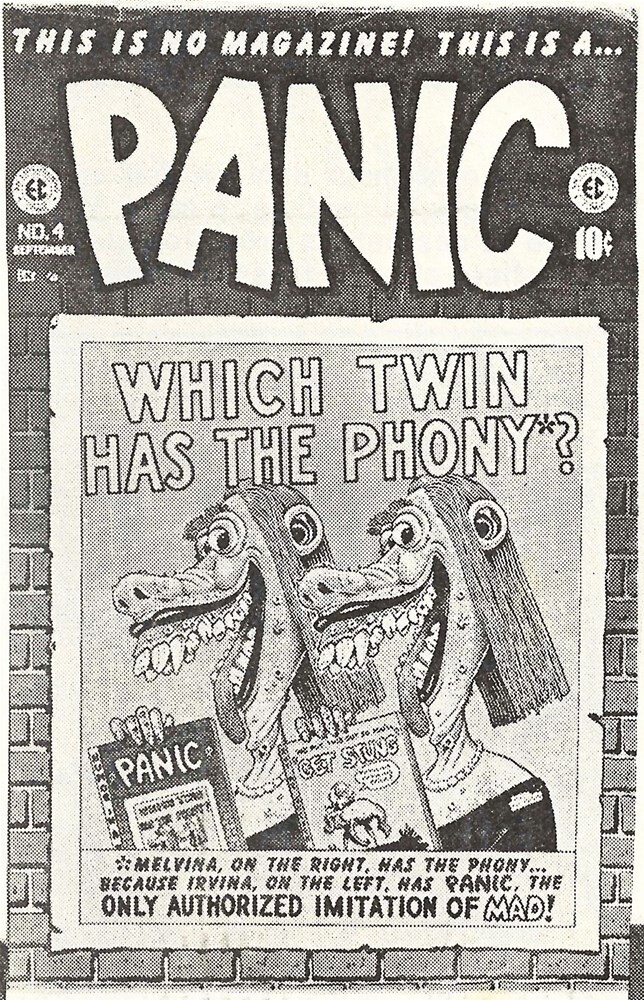

Fanzine Panic #4, in chronique de Théophraste Épistolier, Charlie #63, 1974.

L'underground était le truc nouveau du moment, j'étais jeune, il fallait que j'en parle. C'était aussi les lendemains de 68. Quand mai 68 commence, j'ai vingt ans : enfin il se passe quelque chose dans le pays. La culture en est bouleversée radicalement, dans tous les domaines, et nous, les jeunes, on va être les acteurs de ça. On veut parler de ce qui est nouveau, du monde dans lequel on veut entrer.

Fanzine MAD #1, in chronique de Théophraste Épistolier, Charlie #63, 1974.

Graphiquement, cela s'exprime de façon très forte. Après-guerre, jusqu'en 68 (là, je sors de la BD), pendant l'Occupation et après, les dessinateurs ont été profondément marqués par une exposition à Paris en 1952 où ils ont pu voir les dessins de Saul Steinberg. La génération du dessin d'humour bascule vers la politique et la satire sociale ; des jeunes comme Topor, Chaval, Bosc, Mose, Siné, André François... sont complètement bouleversés et profondément marqués par son génie. Ils plongent dans un humour souvent noir, très fort, puissant, violent. Cela change le dessin d'humour qui est dominant jusqu'en 68.

Saul Steinberg, in Steinberg 1973 - Derrière le miroir, Maeght Éditeur, 1973.

Le seul qui esquisse avant 68 ce que va devenir le dessin après, c'est Bosc. C'est un brisé de la vie, quelqu'un qui a eu une expérience militaire dont il est sorti avec une haine absolue de toute forme de pouvoir et de militarisme. Il va faire deux livres entiers pour taper sur de Gaulle, après sa prise de pouvoir, entre 1958 et 1968. Il anticipe la bascule qui va s'opérer après 68 où toute publication de dessin d'humour disparaît au profit du dessin politique. Mose m'a expliqué qu'après 68, il n'a plus jamais pu publier un dessin dans la presse française. Heureusement pour lui, il y avait le Japon où il était très demandé, également en Allemagne et en Suisse.

Jean Bosc, Les Fleurs du président robot, dessin original, s.d.

Dans la bande dessinée, c'est la rupture (qui est déjà esquissée par Pilote) vers une BD pour adultes pour laquelle on sent déjà une transition à la fin des années 60. En même temps, Goscinny freine des quatre fers parce qu'il a peur d'aller trop loin. Du coup, arrive le clash qui amène L’Écho des savanes, entièrement pour adultes, qui y va à fond et qui va donner à tout le monde envie d'en faire autant. Sont créées les revues Mormoil, Métal hurlant et évidemment Fluide glacial.

Mandryka, dessin de couverture, revue L'Écho des savanes #3, 1973.

Ceux qui ont créé les deux grandes revues d'avant 68, Hara-Kiri et Charlie mensuel, ont aussi envie de faire de la BD ; ils créent Charlie mensuel, avec ce génie qu'a eu Wolinski de s'ouvrir à ce qui était nouveau. Il va être le premier à publier l'underground espagnol, les nouveaux dessinateurs italiens, la BD anglaise que personne ne connaît (Andy Capp, Bristow, Jeff Hawke, Trigan Empire...) et des BD de patrimoine comme Dick Tracy, les Peanuts, Popeye... Ce mélange d'innovation et de patrimoine, c'était exactement ce que j'adorais, c'était parfait pour moi. Je n'en ai pas conscience sur le moment, mais a posteriori, je me rends compte que Charlie mensuel aurait dû être ma maison si elle avait duré autant que Fluide glacial.

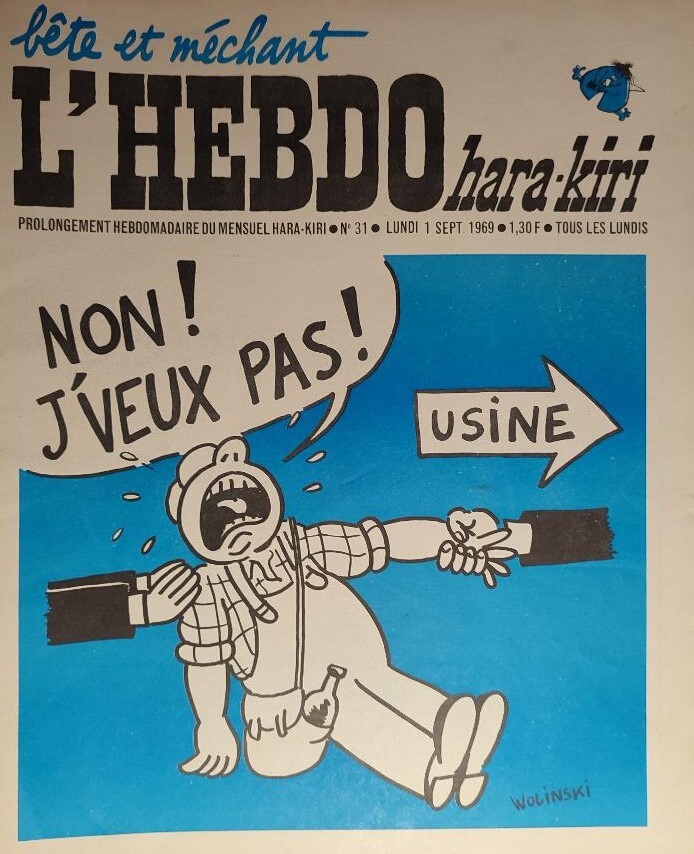

Wolinski, dessin de couverture, journal L'Hebdo Hara-Kiri #31, 1969.

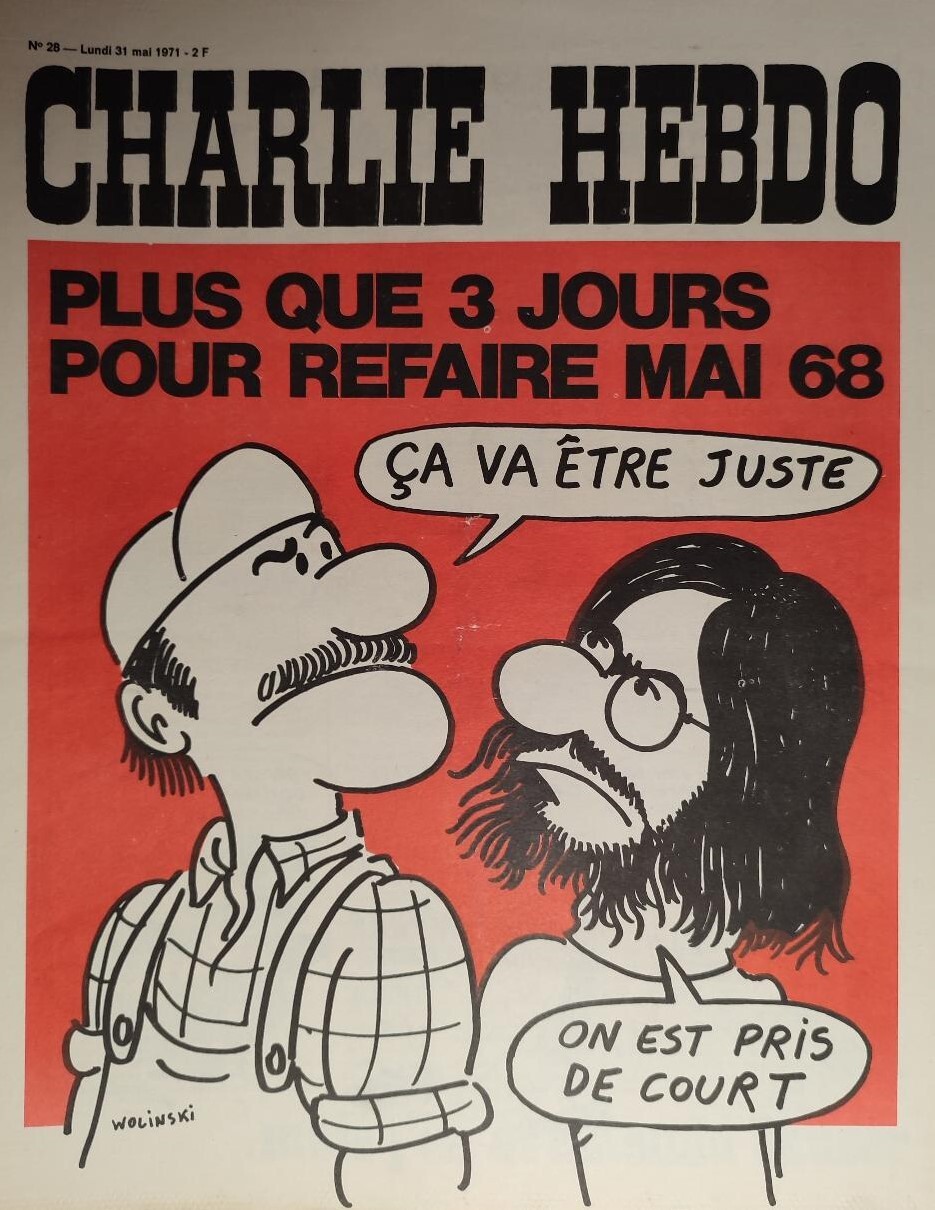

Wolinski, dessin de couverture, journal Charlie Hebdo #28, 1971.

Nous avons un peu dérivé, mais pour revenir à l'underground américain, c'était génial ! Vous savez que Hara-Kiri avait publié quelques numéros de MAD en français, traduits par Cavanna. Je comprenais très bien pourquoi Hara-Kiri, Goscinny, Gotlib et toutes les sources de la nouvelle BD étaient des admirateurs de MAD (l'ancien, celui de Kurtzman). C'était ce qu'on faisait de mieux à l'époque, mais peu de gens connaissaient ça ; moi j'avais envie d'en parler, de faire connaître les gags de Don Martin qui me faisaient hurler de rire. Pour moi, le savoir ne sert qu'à une chose : être partagé pour que d'autres aillent plus loin. C'est la base même de la progression de l'humanité. Il faut être des passeurs : le sachant doit être un passeur, et non pas le chasseur doit être un passant !

Harvey Kurtzman, C'est la jungle, Charlie Spécial, 1978.

Don Martin, MAD Extra #1, 1977.

Vous vous opposez à toute forme de censure, vous avez écrit deux livres dont c'est la thématique. Quel est votre positionnement par rapport à ce qu'elle fut, ou est encore, dans le domaine de la bande dessinée ?

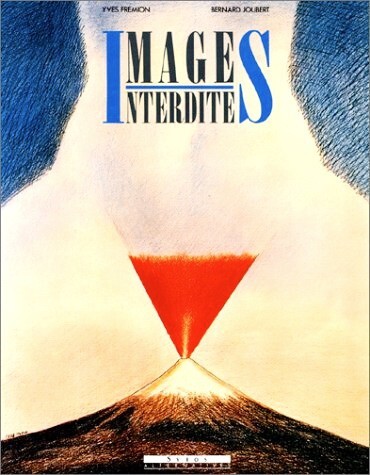

À part certaines pressions institutionnelles, il n'y a pratiquement plus de censure aujourd'hui. Du côté de la loi de 49, qu'on a beaucoup décrite avec Bernard Joubert dans le livre Images interdites, une interdiction fait un focus sur quelqu'un. C'est pour cela qu'on détestait, avec Bernard, quand le ministère de l'Intérieur interdisait une BD médiocre... On était obligés de défendre quelque chose qu'on n'aimait pas, un truc naze.

Roland Topor, Images interdites, Yves Frémion, Bernard Joubert, 1989.

Nous jugeons avec l'esprit de notre époque, nous ne savons pas ce que la postérité fera (mieux vaut d'ailleurs passer hériter à la Poste que de passer à la postérité / Victor Hugo – NDLR, pour en placer une quand même... :)). Je m'intéresse aux choses pérennes, l'éphémère et le virtuel ne m'intéressent pas. Le succès de Barbarella vient en partie de son interdiction par l'église qui va utiliser toutes les formes de censure. Il faut dire que les albums que publiait Losfeld ne faisaient pas un grand triomphe. Les auteurs sortis chez Losfeld après Barbarella ont fait des succès : Nicolas Devil, Cuvelier...

Jean-Claude Forest, Barbarella, première de couverture, Éditions Losfeld, 1966.

Après la Seconde Guerre mondiale, quand les publications ont commencé à reparaître, que le papier a été de nouveau disponible, dans les années 1947/48/49, il apparaît un double mouvement dans une bagarre générale pour l’hégémonie sur la bande dessinée. L'Église, qui a très mal pris l'existence entre les deux guerres des Éditions Offenstadt qui n'étaient pas alignées sur le catholicisme, veut retrouver sa suprématie absolue. Elle va défendre toute forme de censure. Elle s'est bien rendu compte que la bande dessinée américaine n'était pas une BD pour enfants, c'était une BD pour la famille, donc pour des adultes. Les mises en pages et la narration étaient différentes, il n'y avait pas de sexe mais de la brutalité, de la violence. Et puis surtout, il y avait les femmes, une horreur pour l'Église catholique.

L'Intrépide, reliure éditeur, Éditions Offenstadt, 1923 (source web / Papy-Dulaud).

Il s'opère alors une réflexion sur « quel outil de censure est-il possible de mettre en place contre la BD américaine ? » Et là, grande rencontre historique : le Parti communiste, qui a sa propre revue Vaillant (qui deviendra Pif ultérieurement), voit l'Amérique comme l'ennemi absolu. Cette rencontre entre communistes et catholiques va créer la loi de 49 (La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est une loi française visant à réguler la diffusion des livres et de la presse pour la jeunesse – NDLR).

Avertissement loi du 16 juillet 1949, 4e de couverture, hebdomadaire L'Intrépide #120, nouvelle série, 1952.

Cela va durer très longtemps. Dans la commission de censure, il y a des associations familiales, c'est-à-dire des catholiques intégristes en général, et des syndicalistes, c'est-à-dire des représentants du Parti communiste : ils ont les mêmes opinions sur les mêmes bandes dessinées. On a fait des débats à Angoulême, notamment avec la grande figure de la censure communiste (Raoul Dubois) : il continuait à dire qu'il ne fallait pas de gangsters dans les BD, il tenait un discours qui était pour moi d'extrême droite.

Avertissement loi du 16 juillet 1949, 4e de couverture, bimensuel Panache #2, 1961.

Avec Bernard Joubert, le grand historien de la censure, plus que moi-même encore, on rentrait à fond dans les débats, on tapait contre eux comme on pouvait dans tous les magazines dans lesquels on écrivait : j'en ai parlé dans Charlie, dans L’Écho des savanes, dans le Magazine littéraire hors-série sur la BD. Ensuite, en 1987, il y a eu l'offensive de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, avec son « Exposition de l'horrible » (voir l'article dans Le Monde : « La lutte contre la pornographie : M. Charles Pasqua annonce une exposition de "L'Horrible" », 7 avril 1987).

Plantu, dessin de presse pour le quotidien Le Monde, 1987.

Il y avait à ce moment-là une censure très forte des petits formats, des auteurs qui venaient d'autres pays : il a voulu montrer au grand public que la pornographie dans la BD était terrible pour la jeunesse. Tout le monde s'est précipité, mais ça a fait un flop et un tollé général parce que le public était contre la censure et qu'il a trouvé que ce qui était montré était très bien.

Plantu, dessin de presse pour le quotidien Le monde, 1987

Le phénomène généralisé d'émancipation de la bande dessinée autour et durant les Seventies, pour vous, cela tient à quoi ?

Cela provient de la grande rupture culturelle de 68. Toute la culture bourgeoise est remise en question ; tout ce que la culture bourgeoise refusait avant 68 rentre ensuite dans la « nouvelle » culture bourgeoise : en littérature c'est le polar, la science-fiction, l'espionnage ; en bande dessinée c'est ce dont on est en train de parler ; en musique, c'est le rock, c'est le free-jazz...

Photographie d'illustration, magazine nord-américain Life Atlantique, « The Memorable Picture of an Incredible Year », 23 décembre 1968.

C'est pour cela que je dis toujours que Mai 68 a gagné culturellement : politiquement, c'est autre chose. La bourgeoisie n'a plus pu écarter ces nouveaux phénomènes, donc elle s'en est emparée, comme elle fait toujours : cela correspond à ce vieil adage de Mallarmé : « Si on ne peut pas contrôler les événements, feignons d'en être les organisateurs. »

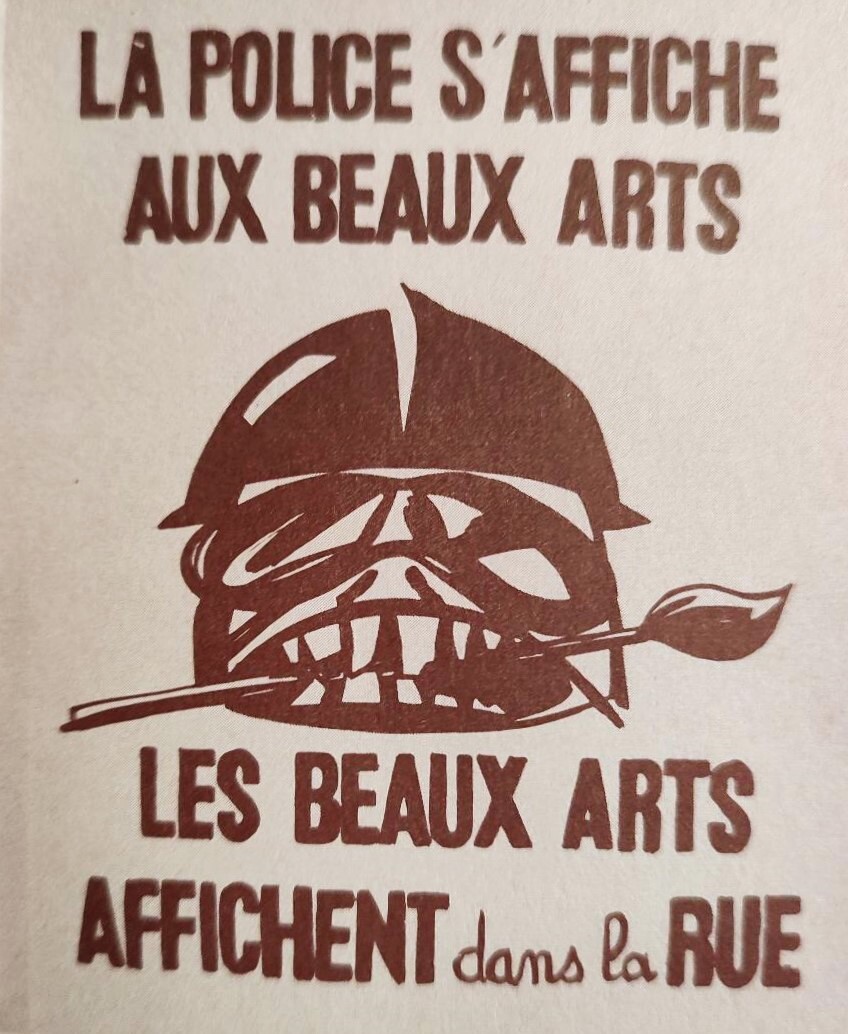

« Mai 68 », affiche originale réalisée le 27 juin, quelques heures après l'occupation de l'école des Beaux-Arts par la police, Ateliers populaires, U.U.U. 1968.

Du coup, pour ne parler que de la BD, avant 68, elle n'était faite que par des fils de prolos. Vous pouvez regarder la biographie de tous les dessinateurs de cette époque, ils viennent tous d'un milieu populaire, c'est-à-dire dont les enfants, même s'ils arrivent à faire une carrière culturelle, graphique, ne vont pas aller à l'école des Beaux-Arts. Ils vont être soit des autodidactes, soit ils vont travailler avec un « maître ». Il y a d'ailleurs des grands formateurs, que ce soit Jijé, Franquin pour ne parler que des Belges, il y en a aussi en France...

Alexis, dessin de couverture, Pilote #515, 1970.

Après 68, tous les jeunes bourgeois veulent faire de la BD, mais pas les écoles des Beaux-Arts, où c'est tout juste si vous ne vous faites pas virer si vous faites de la bande dessinée. Pour eux, faire de la BD (et de l'illustration), c'est se mettre au service de quelque chose d'extérieur à l'art, c'est vulgaire.

Vuillemin, dessin de couverture, Les Chefs-d'œuvre de Vuillemin, L'Écho des savanes – Albin Michel, 1997.

Alors, on peut leur demander ce qu'ils aimaient en peinture classique ? Vous aimez des artistes qui n'ont représenté que des christs en croix, des scènes religieuses ou des guerres ?... Ces artistes étaient au service de l’Église ou des grands seigneurs. L'art a toujours été sujet à commandes : ce n'est pas le peuple qui allait acheter les tableaux qu'on retrouve aujourd'hui dans les musées des Beaux-Arts. Mais il n'y a qu'en France que le mépris du populaire est à ce point-là ; dans les pays anglo-saxons, pas du tout. Par exemple, les grands illustrateurs des journaux du dimanche américains sont tous considérés comme des grands peintres.

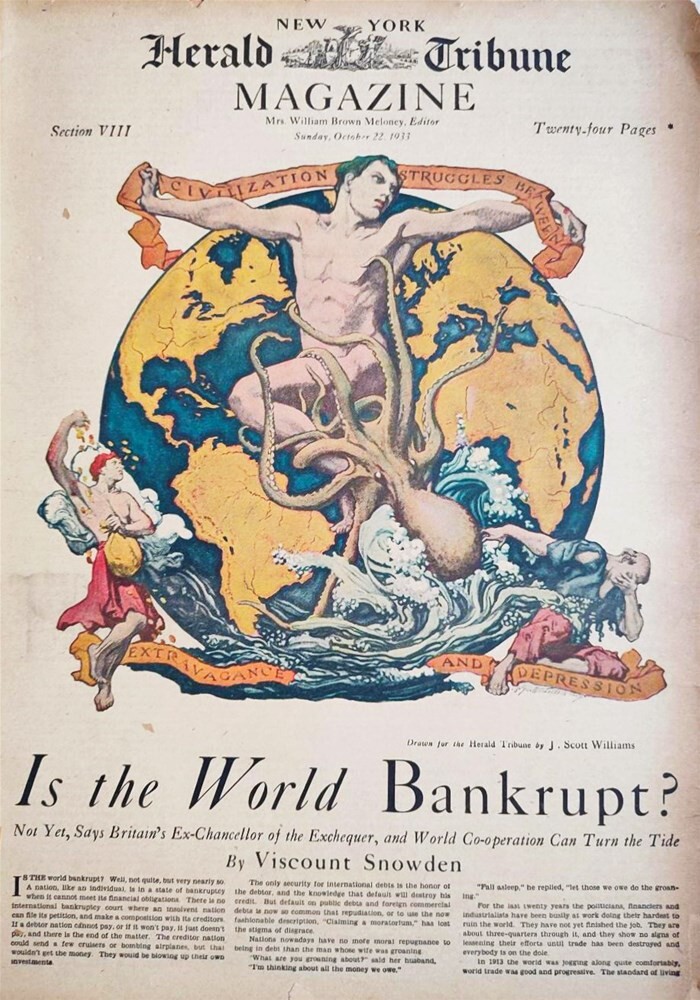

Scott Williams, Is The World Bankrupt ?, couverture New York Herald Tribune Magazine, 1933.

Par contre, en France, on valorisait au plus haut point les « grands peintres japonais », dont aucun n'a fait de peinture : Hokusai, Hiroshige n'ont jamais fait de peinture, ils réalisaient des estampes et étaient graveurs. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont magnifiques.

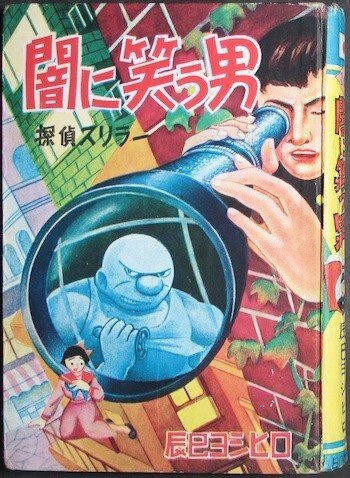

Je suis un grand fan du Japon classique, beaucoup plus que du manga contemporain. Tous les mangakas que j'aime sont morts : ce sont les premiers, comme Tatsumi par exemple, ou les grands virtuoses du graphisme, souvent des dessinateurs d'horreur ou super érotiques. J'ai vu la très belle expo qu'il y a en ce moment au musée Guimet, c'est la représentation d'une vraie révolution culturelle qu'a réalisée Didier Pasamonik : elle est magnifique.

Yoshihiro Tatsumi, L’Homme qui rit dans l’obscurité (Hinomaru Bunko, 1955).

Dans une précédente interview, Picotto cite une théorie de Moebius : « la bande dessinée fut la dernière école de figuration du XXe siècle », quand la peinture, pour sa part, s'est dirigée vers des formes conceptuelles (voir Et la bande dessinée devint adulte partie V : Picotto).

Pourquoi au XXe siècle la peinture s'est-elle cassée la figure et pourquoi la BD s'est-elle retrouvée devant un boulevard ? C'est que la peinture a renoncé au trait, alors que toute la BD classique n'est que du trait.

André Franquin, in Gaston l'intégrale, Dupuis, 2021.

Pour m'expliquer, il faut que je remonte le temps au-delà de celui de la bande dessinée. Ce qu'on sait de l'art, c'est qu'il n'est figuratif que depuis très peu de temps : tout l'art des origines est abstrait. La plus grande abstraction qu'ait inventée l'être humain, c'est celle de tous les dessinateurs du monde entier qui commencent leur culture : c'est le trait.

Frank Frazetta, dessin « L'Âge de pierre », L'Art fantastique de F.F., Éditions du Chêne, 1975-76.

Le trait, c'est complètement abstrait : si je vous dessine, il n'y a pas un trait, là, sur votre coude. Mais moi, en vous dessinant, je fais un trait. Ce trait, il est fondamental. Même si on fait de la couleur directe avec de la peinture, on a fait un trait au crayon d'abord, parce que sinon on ne sait pas où on s'arrête. La peinture avait renoncé à ça. Il y avait donc un boulevard pour la BD : le public a compris comment elle était faite parce que le trait lui était déjà familier. Il n'avait pas besoin d'apprendre à quoi servait le trait dans la peinture. D'un seul coup, la BD s'est engouffrée là-dedans, tout comme le dessin d'humour, c'est-à-dire que l'art populaire a piqué le trait à la peinture.

Vuillemin, Le Monde magique de la bande dessinée, Hugo & Desinge, 2016.

Et du coup, dans l'après-68, le jour où une planche du Marsupilami de Franquin a atteint une somme astronomique dans une vente à Drouot, bien au-delà de ce que vendaient des peintres très connus, d'un seul coup, il s'est passé quelque chose, il y a eu un basculement, ça a commencé à travailler les galeristes. Il y avait du pognon à se faire, ça a aussi commencé à titiller les musées qui ont mis du temps à digérer, mais qui y sont venus.

Vuillemin, Le monde magique de la bande dessinée, Hugo & Desinge, 2016.

Voir la grande expo de planches de bandes dessinées à Beaubourg, comme ce qui s'est passé l'année dernière, c'est très nouveau. Il y a encore quelques années, quand ils étaient contraints d'exposer de la BD, ils mettaient les planches à côté des toilettes, dans un coin. Alors que là, d'un seul coup, ils l'avalent. Et puis surtout, les grandes expositions sur la BD se font avec la collection Michel-Édouard Leclerc, qui est quelqu'un qu'on ne peut pas contourner quand on est un grand musée.

Et la bande dessinée dans son rapport à la narration figurative ?

C'est LA question que toutes les cultures du monde, sans exception, se sont posée : comment je transmets un récit, c'est-à-dire l'histoire du clan, l'histoire de la tribu. Je vais mourir, je connais l'histoire parce que mon père me l'a racontée, parce que mon grand-père l'a racontée à mon père. Il faut que je la transmette à mes fils.

L'écriture n'existait pas à ce moment-là. Il y avait certainement, à cette époque très ancienne, des gens qui, sur le sable, traçaient des traits pour montrer le poisson qu'ils avaient pêché ou l'animal qu'ils avaient chassé.

Grotte de Lascaux – Dordogne (occupation entre -19 000 et -15 000 AP), « Tête de cheval gravé », in Georges Bataille - Lascaux ou la Naissance de l'art, Éditions Skira, 1955.

Grotte de Lascaux – Dordogne (occupation entre -19 000 et -15 000 AP),n« scène du puits », in Georges Bataille - Lascaux ou la naissance de l'art, Éditions Skira, 1955

À un moment, ils se sont dit : « Puisqu'on a des couleurs, on va commencer à les mettre sur des parois » : pas forcément dans des grottes, au Sahara par exemple, elles sont sur des parois extérieures. Et puis, ils voulaient raconter quelque chose, alors ils ont fait un dessin, et puis un deuxième à côté... Le récit, par une succession d'images, est présent dans toutes les cultures les plus anciennes.

Peinture du Sahara, La Dame blanche d'Aouanrhet, mission H. Lhote au Tassili, catalogue exposition musée des Arts décoratifs, pavillon de Marsan, Palais du Louvre, 1957/58.

Plus tard, ça va donner des choses très différentes à des époques encore lointaines de nous. Par exemple, un empereur un peu dictateur qui a vaincu ses ennemis veut laisser des traces pour que, bien après, on se souvienne de ses exploits. Il les fait sculpter autour de la colonne Trajane que l'on trouve à Rome. Ou bien des religieuses font une broderie sur 70 mètres de long pour raconter la conquête de l'Angleterre : cela donne la Telle du Conquest appelée à tort « la Tapisserie de Bayeux ».

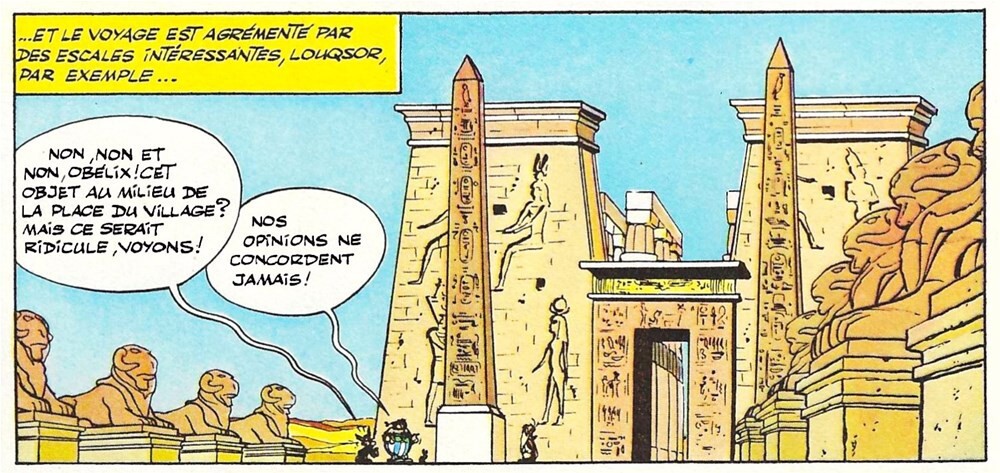

Uderzo, scénario de Goscinny, Astérix et Cléopâtre, Dargaud, 1965.

Ça va aussi donner toutes les enluminures que l'on trouve en illustration des textes que les prêtres écrivent pour transmettre le message de leur Dieu, où il y a beaucoup de narration. J'ai beaucoup travaillé sur les Beatus (manuscrits enluminés des Xe, XIe et XIIe siècles où sont copiés les commentaires de l'Apocalypse rédigés au VIIIe siècle par le moine Beatus de Liébana). Il y en a eu beaucoup, notamment dans des couvents où il y avait un atelier. Le plus génial est le Beatus de Saint-Sever qui date du XIe siècle.

Beatus de Saint-Sever, architecture de la Jérusalem céleste (feuillets 207v-208r), XIe siècle.

La bande dessinée est ainsi la continuation de toutes ces recherches qui ont été faites dans le monde entier, à toutes les époques par différentes cultures, sur comment transmettre un récit avec une succession d'images. On le voit bien, que ce soit dans la broderie de la Reine Mathilde ou dans certaines enluminures, que même si les cases n'existent pas à ce moment-là, il y a plusieurs images en haut de la page, c'est découpé par des colonnes quand le sujet est dans un bâtiment, par des arbres quand ça se passe dehors au Paradis, et puis cela se suit. Au-dessous, il va y avoir une plus grande image ; à l'intérieur de cette même image, il y a plusieurs scènes de moments différents : par exemple, l'arrestation du Christ, puis sa crucifixion, ou la descente de la croix...

Enluminure, Les Très Riches Heures du duc de Berry, Draeger Éditeur, 1969.

Les Heures de Rohan, Bibliothèque nationale, Draeger Éditeur, 1973.

Toutes ces recherches de construction graphique, qui aboutissent ensuite à des planches gravées dans lesquelles il commence à y avoir des cases, vont finir dans les formes de l'imagerie comme celle de Pellerin à Épinal où il y a du texte sous les images. Cela va donner la forme que vont prendre les premières revues de BD françaises qu'on appelle des illustrés, en attendant qu'on se réapproprie les phylactères du Moyen Âge, avec les premières bulles de la bande dessinée moderne.

Imagerie Pellerin, série supérieure, aux armes d'Épinal, s.d., vers 1900.

Chez Giffey par exemple, dans certaines de ses BD, il y a des petits récitatifs qui sont glissés pour expliquer ses images : on voit bien que ce n'est pas lui qui a fait le lettrage. Il n'avait pas besoin qu'on explique ses dessins, ils parlaient d'eux-mêmes. Eh bien ça, c'était la calamité des éducateurs religieux comme laïques, qui imposaient ces textes pour être certains que leurs élèves allaient bien comprendre les récits et leur contexte. Mais bon, un enfant qui ne sait pas encore lire un texte, il va capter une image. On s'est débarrassé de ça en France seulement après la Seconde Guerre mondiale.

René Giffey, Capitaine Fracasse, planche originale, 1950, collection de Matho sur 2DGalleries.

Prolongeant votre idée que le dessin au trait a toujours eu un objectif de transmission, diriez-vous que les auteurs de bandes dessinées dites pour adultes ont aussi eu la volonté de transmettre un certain nombre d'expériences, d'idées, de valeurs nouvelles ?

Cela peut tout simplement être la volonté de transmettre une histoire passionnante. Ce n'est pas forcément pédagogique. Malgré mon ami Antoine Roux qui n'est plus là, qui avait écrit le premier livre sur La BD peut-elle être éducative ?, bien sûr qu'elle peut être éducative, comme beaucoup d'autres choses : le rock'n'roll peut aussi être éducatif. Mais ce n'est pas sa vocation.

Jean Solé, Magical Mystery Pop, journal Pilote, 1972.

Les dessinateurs étaient des adultes, ils avaient envie de parler à des adultes alors qu'on les forçait à faire des trucs pour les enfants. Ils faisaient des BD qu'on appelait des « petits Mickeys » à l'époque : l'expression commence dans les années 30. Du coup, ils ont envie de passer à autre chose. Et c'est vrai que lorsque L’Écho des savanes, Fluide glacial et Métal hurlant ont paru, beaucoup de dessinateurs, y compris des très connus, ont spontanément eu envie de travailler dans ces journaux-là.

Francis Masse, revue Fluide glacial #1, 1975.

Et quand Gotlib le fait venir à Fluide, Franquin est très content parce qu'il a commencé ses Idées noires dans le supplément Le Trombone illustré qui paraissait dans Le Journal de Spirou (que le rédacteur en chef réac Thierry Martens ne supportait pas...). Il arrête de les publier dans Spirou alors que tout le monde adore ça, et c'est bien dommage parce que cela aurait considérablement dopé ses ventes.

André Franquin, Idées noires, revue Fluide glacial #24, 1978.

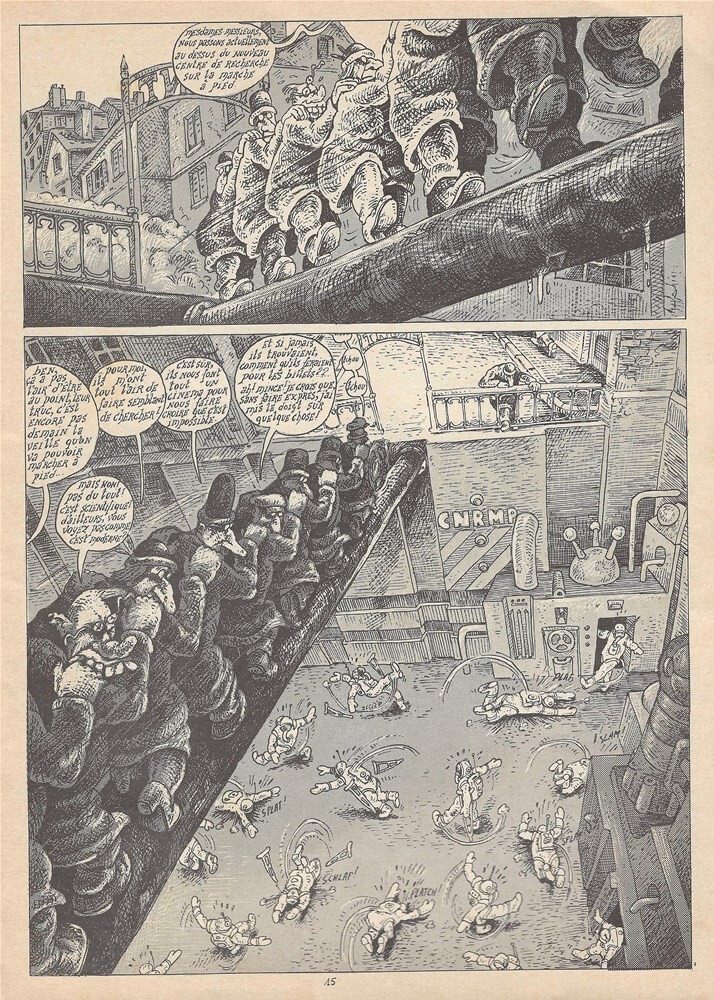

À Fluide, il peut continuer ses Idées noires, et y aller plus à fond. Gotlib avait chargé Loup et moi-même d'aller à Angoulême et de demander à Maurice Tillieux de travailler pour Fluide glacial. Quand on lui en a parlé, on a senti que c'était génial pour lui. Et puis, en rentrant en bagnole, il s'est tué. Quand Gotlib appelle Binet, qui travaille encore pour des petits enfants catholiques, pour qu'il vienne faire son Kador dans Fluide, pour lui c'est une bouffée d'oxygène.

Christian Binet, Kador #1, les albums Fluide glacial, 1978.

Est-ce que ces dessinateurs se sont sentis plus libres pour s'exprimer ?

D'abord c'était Gotlib, c'était pas n'importe qui à l'époque. Travailler pour lui, c'était quelque chose ! Pour ma part, on s'était déjà croisés à L’Écho des savanes : il m'a appelé pour le numéro 4, en s'excusant de ne pas m'avoir appelé avant parce qu'il ne pouvait pas me payer. Et moi, j'aurais payé pour y être ! Quand il m'a appelé, l'expression que j'utilise est un peu vulgaire mais tellement représentative : il m'a « allumé un pétard dans le cul », la fusée a décollé.

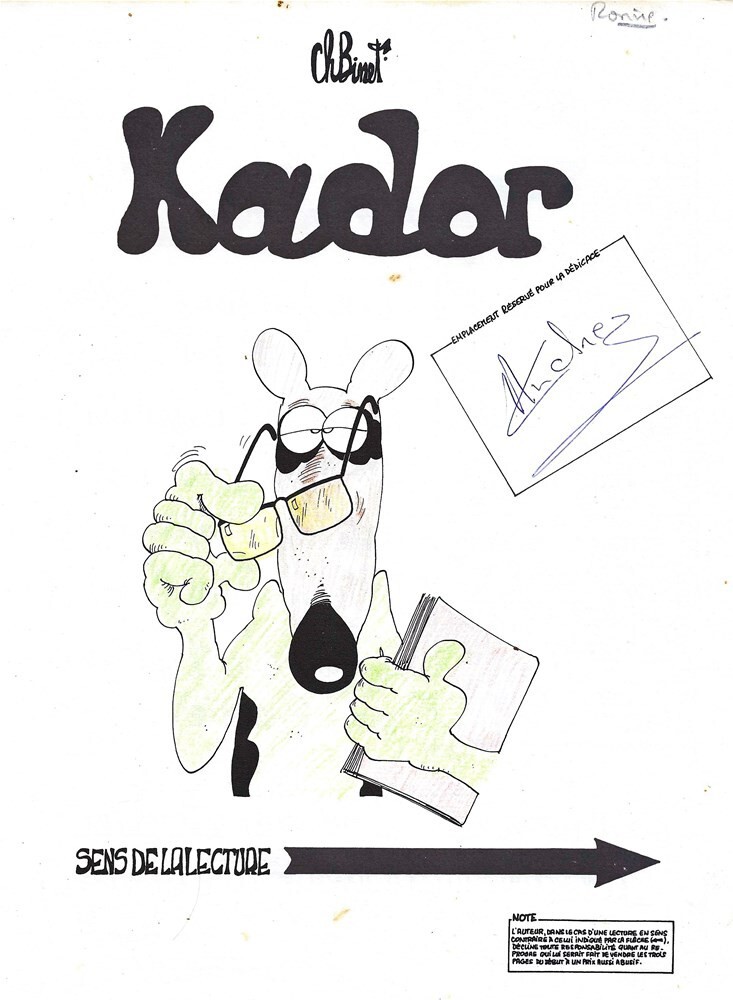

Gotlib, dessin d'ouverture, Rubrique-à-brac tome 5, Éditions Dargaud, 1974.

Pour Édika, ça a été la même chose : il faisait des petits monstres de science-fiction, pas terribles, pas bien dessinés, mais quand Gotlib l'appelle, il devient le Édika qu'on connaît presque instantanément. Un artiste à qui on dit « je crois en toi, vas-y, fonce ! », c'est extraordinaire pour lui.

Tout s'ouvre d'un coup, car l'artiste, c'est quelqu'un qui est toujours dans le doute. Quand il débute, il se rend bien compte qu'il n'est pas bon, il admire des gens exceptionnels, il pense « je n'y arriverai jamais ». Mais si quelqu'un de compétent vient le voir et lui fait confiance, s'il le pousse vers l'avant, alors le p'tit jeune se sent pousser des ailes. Et puis l'idée de travailler à côté d'Alexis, de Solé, de Gotlib : ouaahhh !

Édika, in Yeah !, Éditions Fluide glacial, 1982.

Comment cela se passait-il dans la rédaction chez Fluide ?

À Fluide, on ne travaillait pas en rédaction. On se voyait une seule fois par mois pour boucler ma « Gazette » et faire les fameuses marges. On se voyait en dehors de Fluide parce que nous avions des relations d'amitié, mais pas plus que ça dans les bureaux. Il n'y avait pas de ligne éditoriale directrice : la seule chose que Gotlib avait dite, c'était : « Nous, étant donné qu'il y a Le Canard enchaîné, Charlie Hebdo et d'autres trucs qui en font déjà, on ne parle pas d'actualité et de politique. Moi, je veux de l'humour, de l'humour, de l'humour, je veux des gags, que vous fassiez marrer. »

Gotlib, entr'acte, Rubrique-à-brac, Dargaud Éditeur, 1972.

Maintenant, quand Gotlib découvre dans une revue espagnole Paracuellos de Carlos Giménez, qui est au mieux de l'humour noir difficile mais qui n'est pas hilarant du tout, il le publie instantanément. Il lance Giménez qui n'est pas encore très connu, d'autant plus qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de lire ça en Espagne, pour les raisons qu'on peut comprendre (la série montre la vie d'enfants dans un orphelinat franquiste après la guerre civile en Espagne – NDLR).

Carlos Giménez, dessin de couverture, revue Fluide glacial #56, 1981.

Cher Yves Frémion (me permettrez-vous cette incongrue familiarité ? :), quand vous vous retournez et que vous regardez par-dessus votre épaule, avec vos yeux d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez de cette époque ?

Ah, c'était mieux avant, mon bon Monsieur ! (ah, ah, ah – rire explosif !).

Aujourd'hui, tout le monde me pose la question. Les années post-68, 70, 80, la fin du XXe siècle en général, tout le monde veut en entendre parler. Moi-même, je raconte des souvenirs sur ActuaBD ; tous les gens de ma génération ont déjà écrit leurs mémoires, comme Numa Sadoul, Thierry Groensteen, François Rivière, Jean-Pierre Dionnet...

Les débuts de Fluide glacial, in numéro spécial 20 ans et toutes ces choses, 1995.

J'ai tout de suite pris le parti d'assumer ce que je faisais. Par exemple, j'ai ma petite maison d'édition, j'édite quelquefois des trucs très anciens qui n'intéresseraient aucun éditeur, je fais des petits tirages. J'ai publié mes vieux poèmes, mes vieux recueils. J'ai fait des conneries, il y a des trucs, bon, quand je les relis... Mais je les ai faits, je les ai publiés, donc on peut les republier, voilà.

Gotlib, dessin de 4e de couverture, Rubrique-à-brac tome 5, Dargaud Éditeur, 1974.

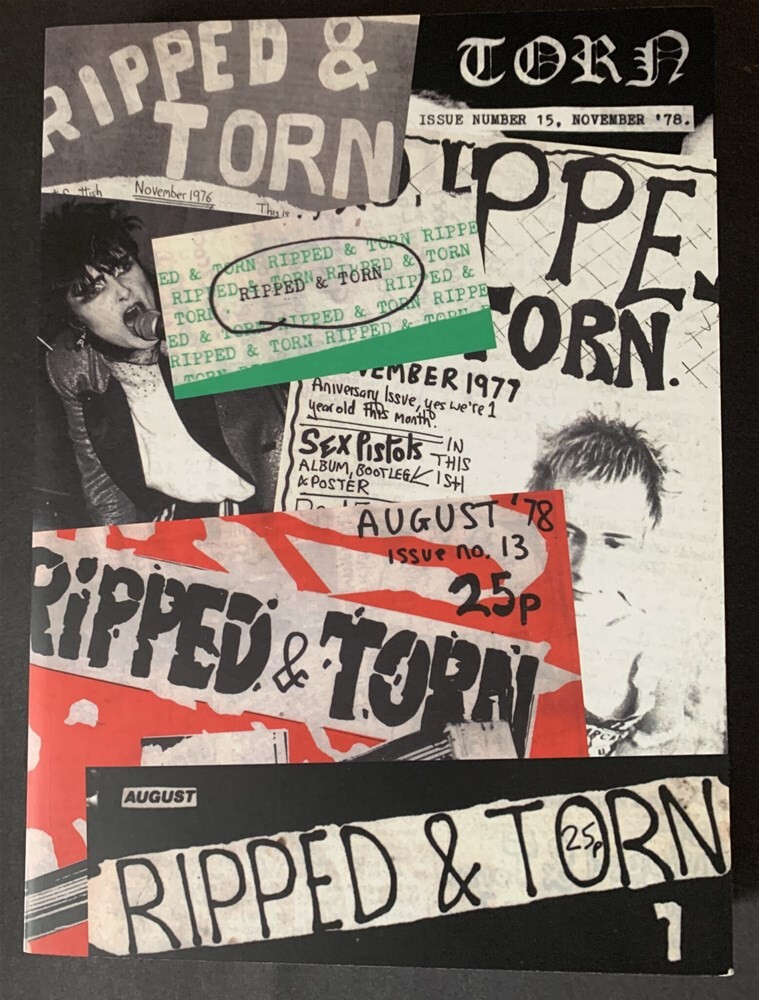

Après ça, c'étaient quand même les lendemains de 68, jusqu'à l'arrivée de cette aberration que fut le punk, qui a tout foutu par terre ; c'était une période bénie. Tout était ouvert, les mœurs avaient complètement explosé, l'art avait été complètement changé. Mai 68 avait créé une espèce de fraternité presque générationnelle qui était extraordinaire. On se baladait sur les trottoirs, on croisait quelqu'un, on savait qu'on était proche de lui, ou pas. Ça se sentait.

Fanzine Ripped & Torn, années 1978 (source site web POPT).

C'était pas une question de faciès, de type de vêtements ou de longueur de cheveux, non. Il se passait quelque chose d'un peu magique, des ondes particulières qui devaient circuler, j'en sais rien, je suis incapable de l'expliquer de manière physique, physiologique non plus... Mais c'était comme ça, ça n'a pas duré. Comme politiquement, Mai 68 n'avait pas réussi, après tous les mouvements révolutionnaires qui ont échoué, il y a eu une réaction. Culturellement, la réaction s'est exprimée par le punk.

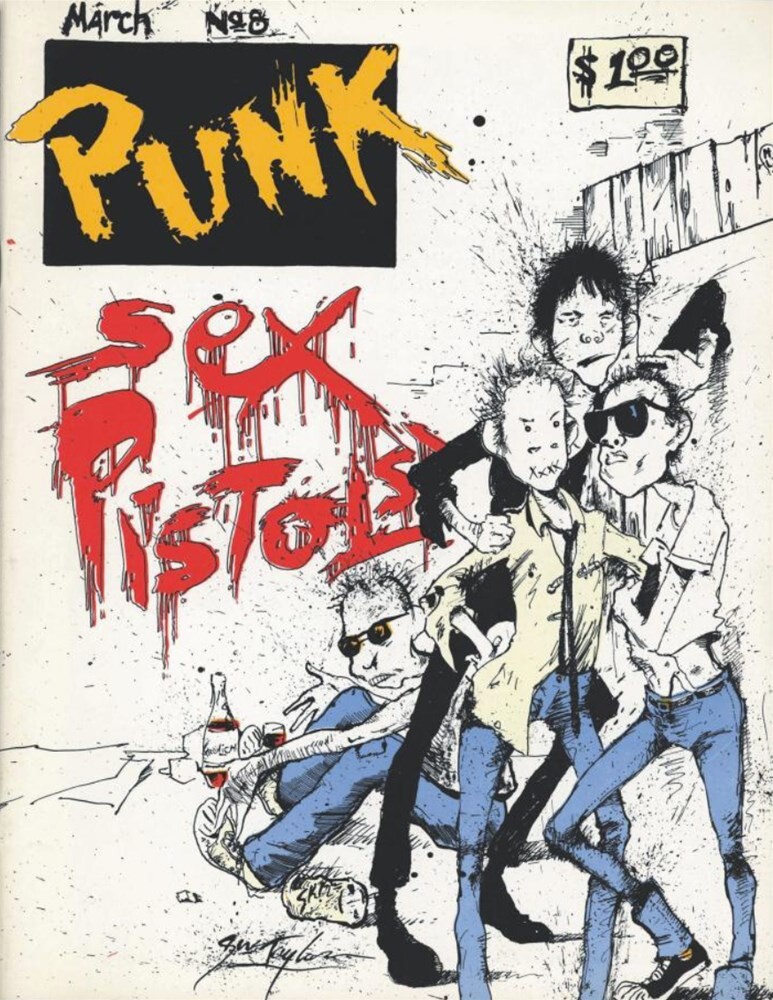

Fanzine Punk #8, publié à New York, 1977 (source Afka.net).

Pour s'en convaincre, il suffit de voir ce que le punk a défendu : c'est exactement le contraire de ce que nous avons défendu durant Mai 68. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les punks utilisaient dans leur symbolique des svastikas nazies par exemple. C'était par provocation évidemment, ils n'étaient pas nazis, ils n'en avaient rien à faire du nazisme. Mais ça emmerdait les nouveaux bourgeois. Peut-être que, parce que la culture bourgeoise s'était emparée de la culture alternative, taper sur cette dernière leur permettait de taper sur la culture bourgeoise. Je suis un peu sévère vis-à-vis du punk mais je ne suis jamais rentré là-dedans. J'ai tout de suite eu un mouvement de recul.

Cabu, A comme Armée, in Tout Cabu, Les Arènes, 2010.

Diriez-vous que la période post-Mai 68, dans la façon d'être au jour le jour tout comme dans la bande dessinée, a écarté une forme de rationalisme ?

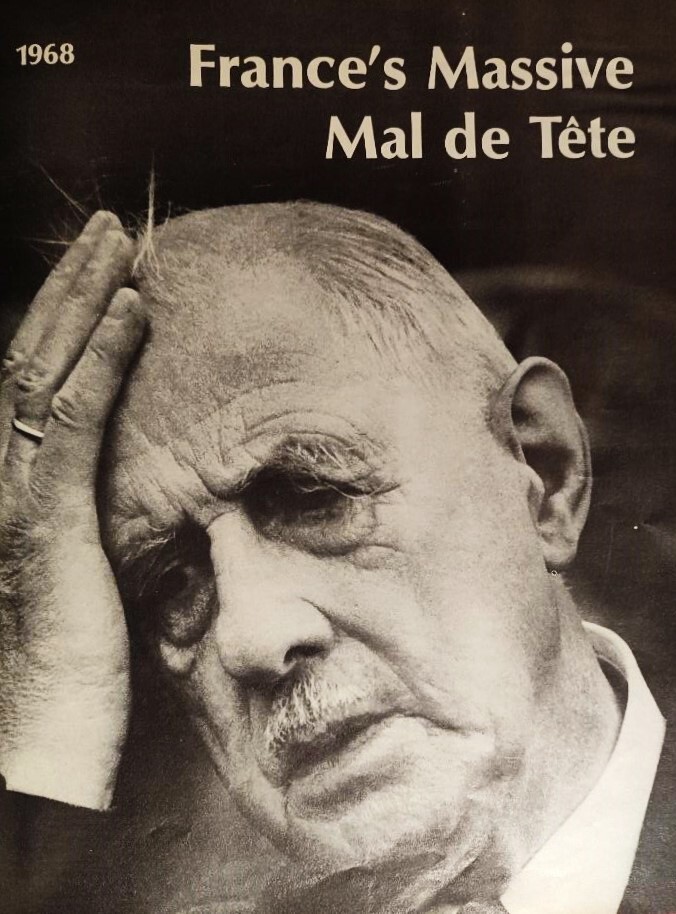

Non, mais ce n'était pas un rationalisme à la Descartes, c'étaient d'autres valeurs tout simplement. C'est l'époque où, au contraire, on réfléchit beaucoup, on essaye d'élaborer des choses : c'est par exemple le mouvement des communautés. C'était hyper intellectuel, hyper dans la réflexion, on suivait de très près les mouvements les plus radicaux ; personnellement j'étais très proche des Situationnistes.

Cabu, M comme Mai 68, in Tout Cabu, Les Arènes, 2010.

Avant 68, il y avait une doxa ; ce n'était pas forcément une raison qui évoluait avec le temps, c'était très coincé. On oublie souvent que c'était quand même la période de De Gaulle, c'était une chape de plomb. Je prends toujours un exemple. Le rock apparaît dans les années 1950-53, savez-vous quand on a vu pour la première fois Elvis Presley à la télévision française ? Le jour de sa mort, c'est-à-dire en 1977, et durant seulement 5 secondes. C'est ça que Mai 68 a fait voler en éclats, on oublie ça. Et puis, il y avait Yvonne de Gaulle qui était une censeuse de première, qui faisait interdire Jean Ferrat ou Pierre Perret à la radio : faut voir d'où on vient, c'était pas forcément mieux pour tout (ah, ah, ah, re-rire explosif !).

Cabu, C comme Coluche, in Tout Cabu, Les Arènes, 2010.

C'est important que des gens comme nous qui l'avons vécu en parlent. En même temps, quand j'étais jeune et que je rencontrais des gens qui avaient une quarantaine d'années, ce qu'ils me racontaient ne me rassurait pas non plus : ils avaient connu l'Occupation nazie. Mon père a fait cinq ans de camp. On nous parlait un peu du Front populaire, mais pas trop.

On voit souvent une explosion artistique après les grands conflits. Qu'est-ce qui a fait que la bande dessinée n'a pas explosé en France après la Seconde Guerre mondiale mais 25 ans plus tard ?

À l'après-guerre, ça a quand même beaucoup changé. J'expliquais plus haut l'arrivée de Steinberg, c'est-à-dire que la Libération est due en partie à l'intervention américaine ; elle nous apporte le plan Marshall qui change tout en France. Il transforme l'agriculture en industrie, avec les engrais et la mécanisation, il fiche en l'air la paysannerie. Il transforme les paysans en agriculteurs, ceux qui réussissent en industriels de l'agriculture.

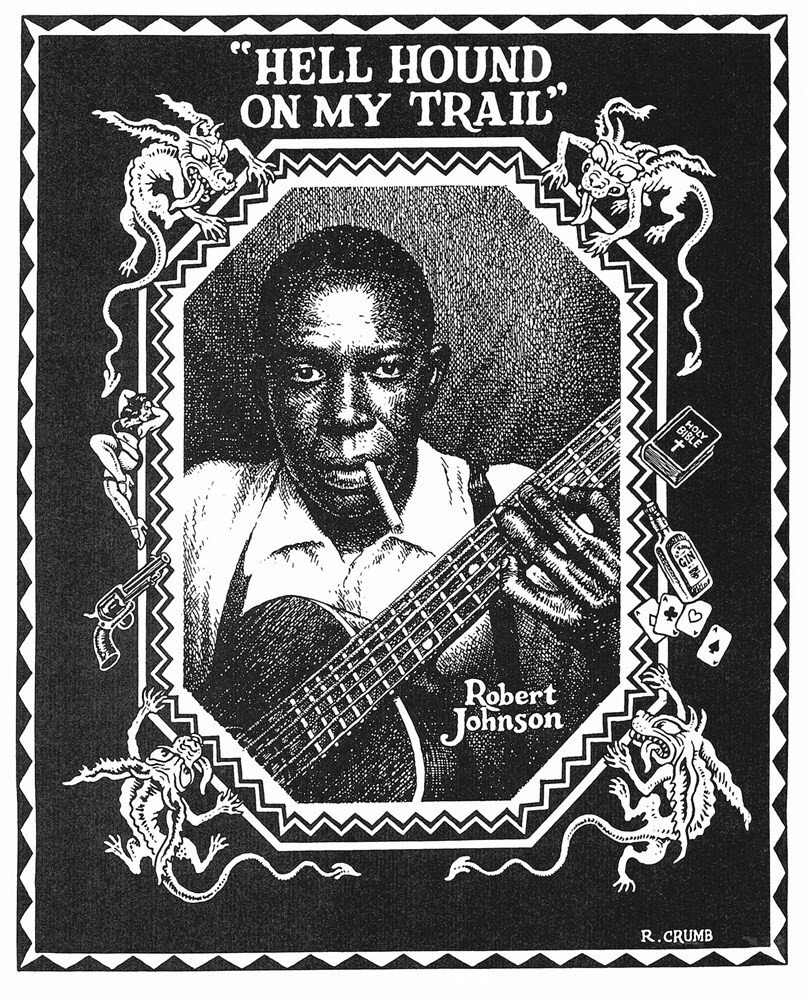

Robert Crumb, portrait de Robert Johnson, s.d.

Il transforme aussi la culture parce que l'arrivée des soldats américains qui mâchent du chewing-gum, qui écoutent du jazz, ça change tout. Le jazz, on connaissait déjà : les années vingt qu'on a appelées les Années folles, c'était pas pour rien. Mais il y a eu cette soif culturelle de découvrir le monde anglo-saxon.

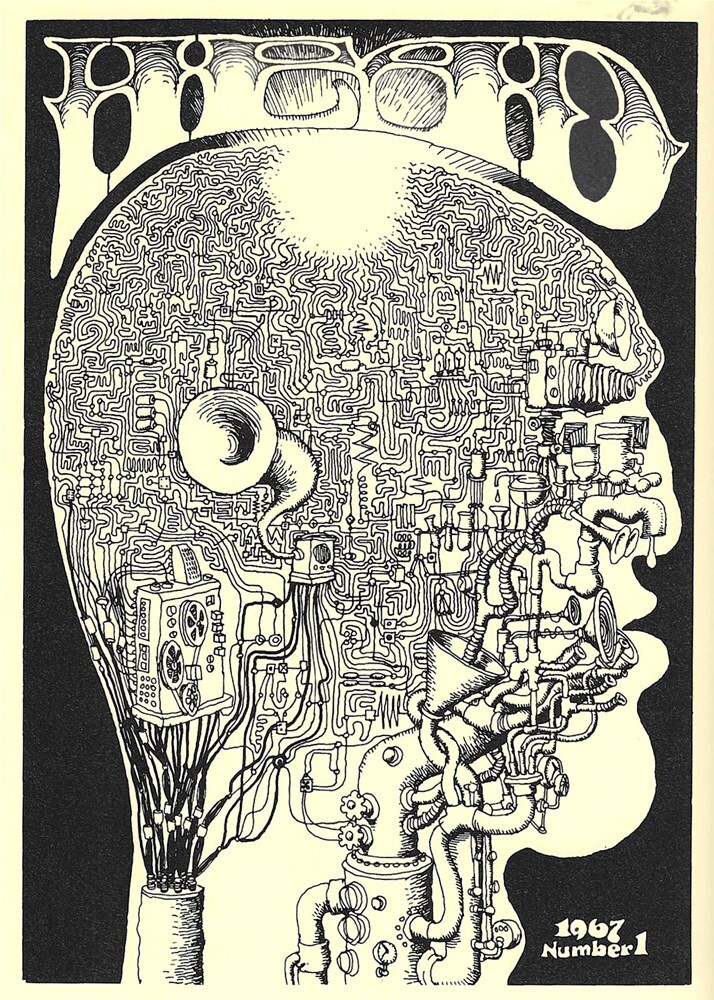

Robert Crumb, couverture Head Magazine #1, 1967.

Mais de l'autre côté, la littérature est bien ancrée dans des racines européennes, la bande dessinée encore pire : la chansonnette, c'est Tino Rossi et André Claveau. D'un seul coup, on écoute une autre musique. Très vite après, le rock arrive : même si on n'en écoute pas beaucoup au début, les plus malins vont acheter les disques à Londres : quand j'étais jeune, celui qui allait en Angleterre partait avec les listes des copains, avec tout un tas de trucs à ramener.

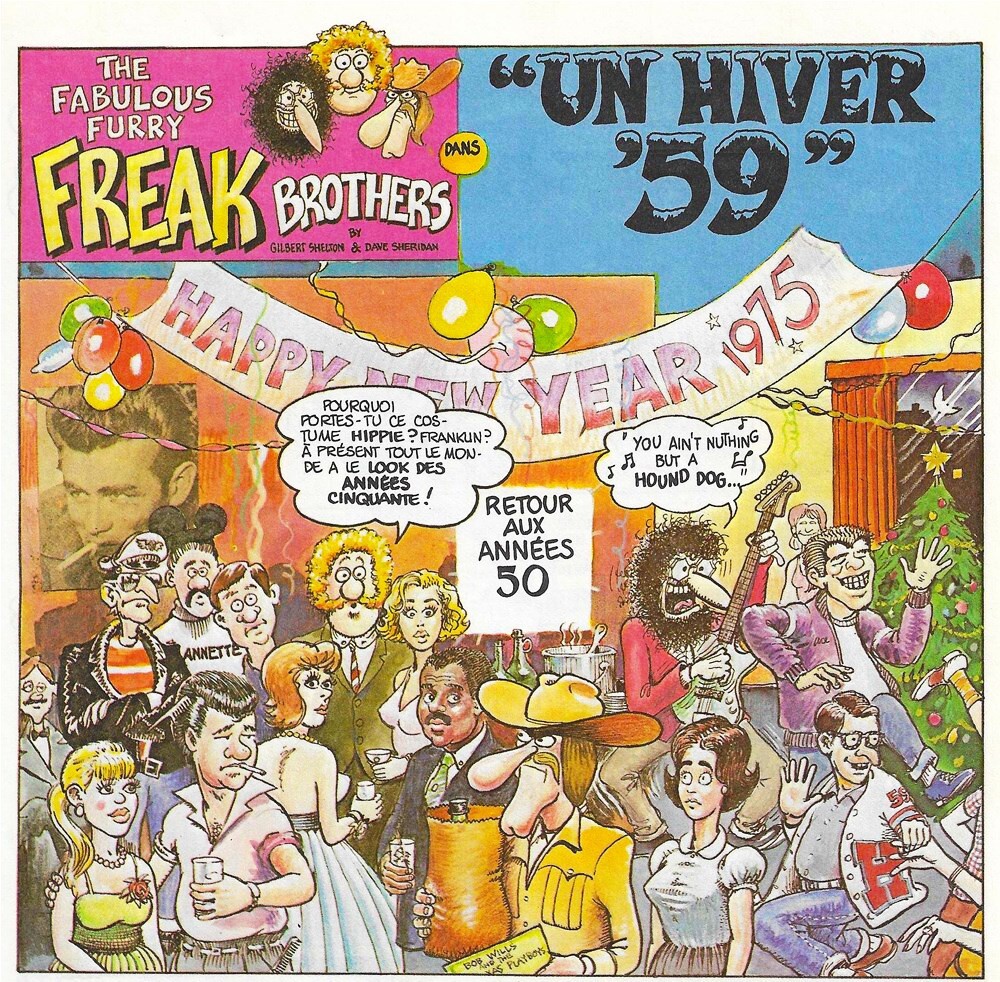

Gilbert Shelton, Freak Brothers, intégrale – tome 5, Artefact, 1984.

Gilbert Shelton, Freak Brothers, intégrale – tome 5, Artefact, 1984

Imiter les Américains, c'était important : ils avaient le rock, on a fait le twist ; ils avaient des revues sur la musique, on a fait Salut les copains. C'était atténué par rapport à ce que faisaient les Américains, mais on l'a fait par nous-mêmes. Dans les années 60, quand arrive l'underground, qui est une des grandes prémices du bouleversement culturel soixante-huitard, des gens comme moi se jettent dessus, évidemment.

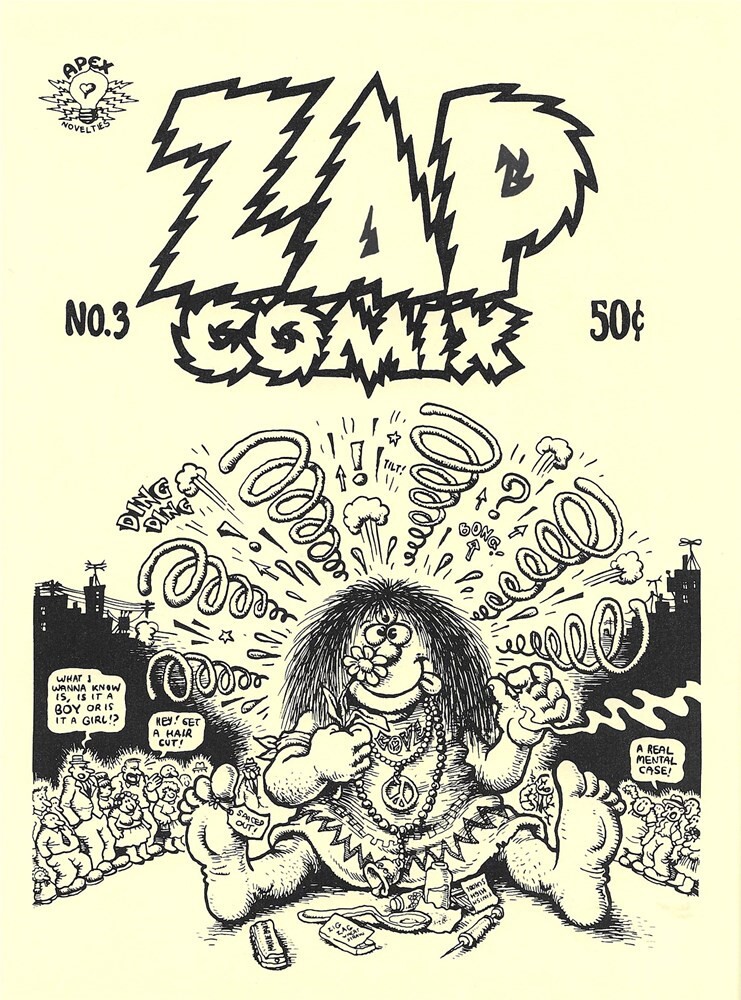

Robert Crumb, fanzine ZAP Comix #3, dessin initial de couverture finalement écarté, 1968.

On n'avait pas forcément conscience du bouleversement qui allait s'opérer. Moi, dans les années 60, je sors de l’adolescence et j'ai vingt ans l'année qui précède les événements de 68. Je suis assez attentif à un certain nombre de choses qui changent très vite, en musique, en dessin d'humour noir.

Rampal, scénario Ongre, Le Phornographie, revue Mormoil #2, 1974.

Depuis mon enfance, très tôt, j'ai eu conscience que le but de ma vie c'était de surtout ne ressembler à aucun autre. Je pense avoir réussi, même si ça m'a valu pas mal de coups dans la gueule. Ça m'a durci le cuir, je suis aujourd'hui capable d'avaler beaucoup de couleuvres. Je ne suis pas forcément fier de tout ce que j'ai fait, mais ce que j'ai réussi, je le revendique. Ma plus grande fierté, puisque vous me poussez dans mes retranchements, c'est une œuvre assez unique quand on la voit (Yves Frémion se retourne pour montrer une étagère de plusieurs mètres de long où trônent ses publications)...

Robert Crumb, Mr. Natural, Éditions Cornélius.

Il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette là-dedans : je considère que certaines sont importantes, elles resteront au moins comme documents à la disposition des autres, comme mon livre sur le dessin politique, celui sur la censure... Dans l’œuvre plus personnelle, en science-fiction, presque tous les livres que j'ai écrits ont eu des prix : je pense que j'ai écrit quelques romans qui seront lus par des fans dans les temps futurs.

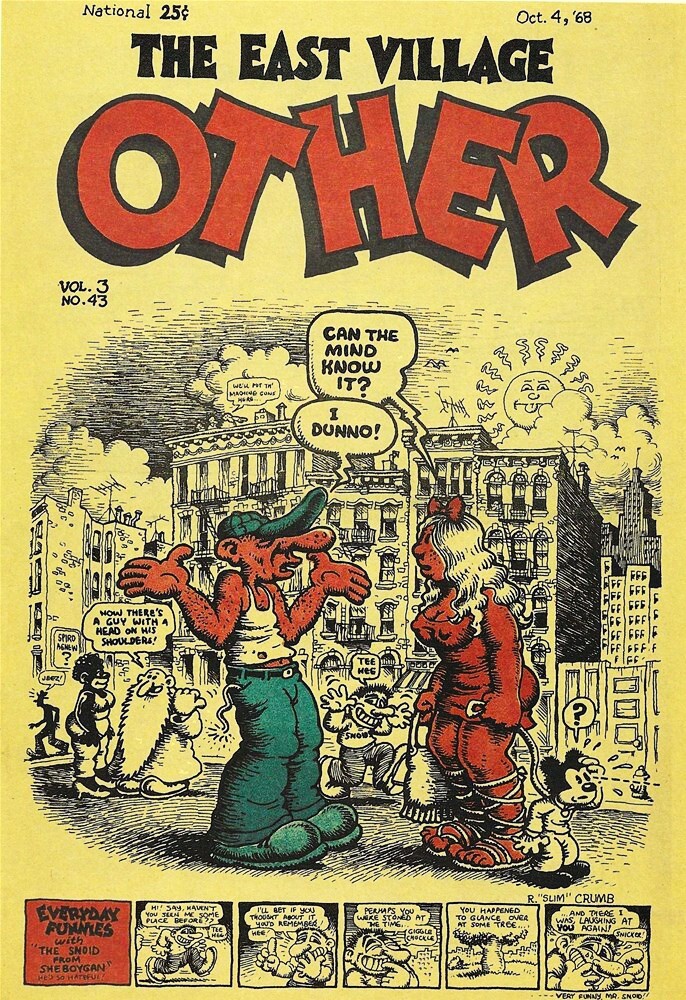

Robert Crumb, couverture The East Village Other #3, NY 1968.

Et puis, j'ai fait plein de petites conneries que j'adore comme le Dictionnaire des mots d'une lettre, le Dictionnaire des cent premiers nombres (à paraître) ; je prépare juste pour mes quatre-vingts ans le Dictionnaire des pseudonymes d'Yves Frémion, signé d'un pseudonyme bien évidemment. Il sera tiré à très peu d'exemplaires, donc il va s'épuiser très vite. Comme je ferai une seconde édition, le dernier pseudo rentrera dans le nouveau dictionnaire, il en faudra un autre, et un autre, et encore un autre... ça fera une bande de Moebius.

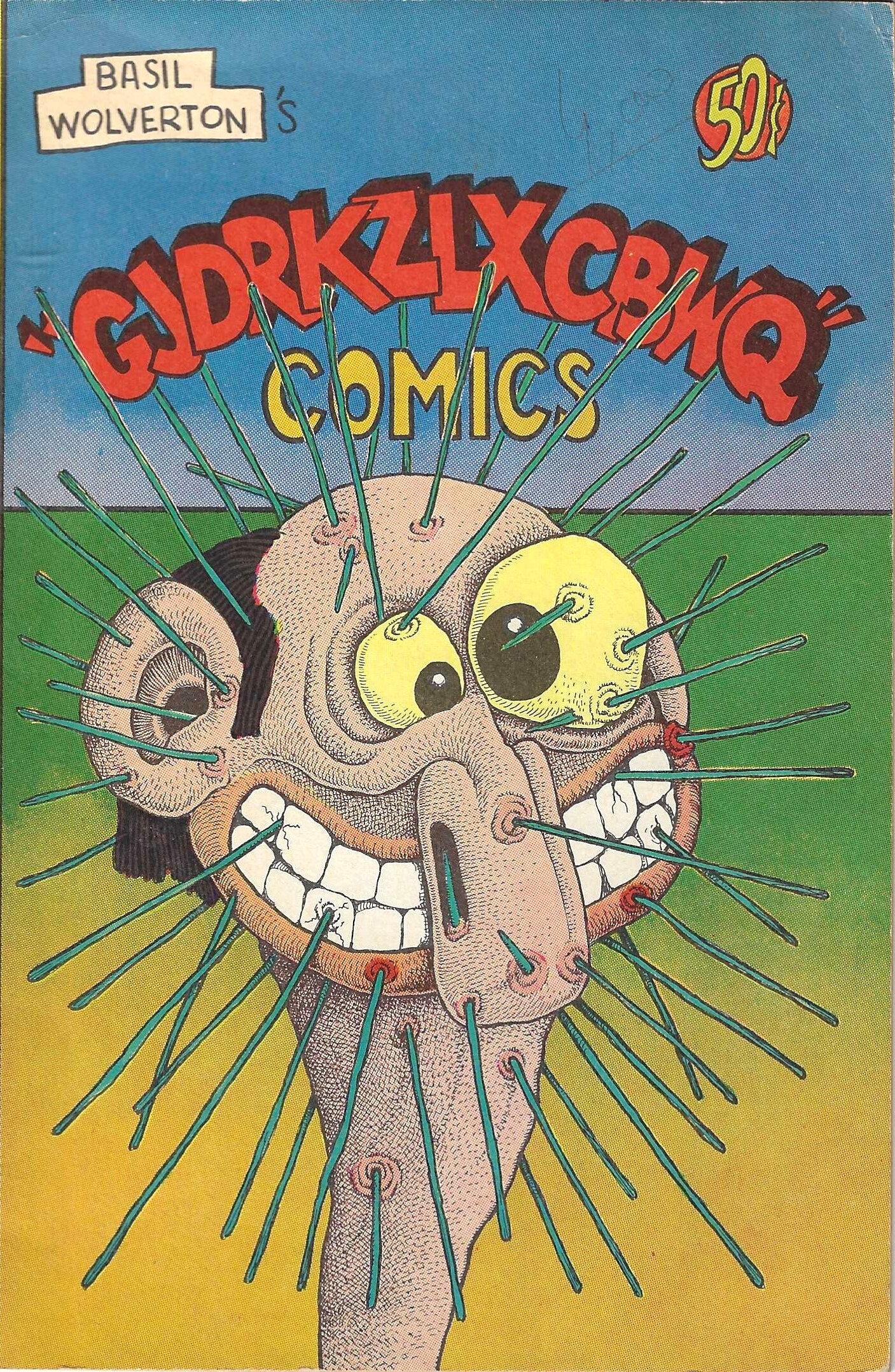

Basil Wolverton, dessin de couverture (je ne vais pas recopier toutes les lettres du nom de la revue, j'en ai déjà marre avec celles du PMQNAPPDG, et toutes en capitales s'il vous plaît... :) / NDLR), Sylmar, San Francisco, 1973.

Mais mon titre le plus séduisant à mes yeux, c'est celui de Régent du Collège de ’Pataphysique, décoré comme Grand Fécial Consort de l'Ordre de la Grande Gidouille. Je suis également Chevalier du Taste-fesses, section entre Haine et Trouille.

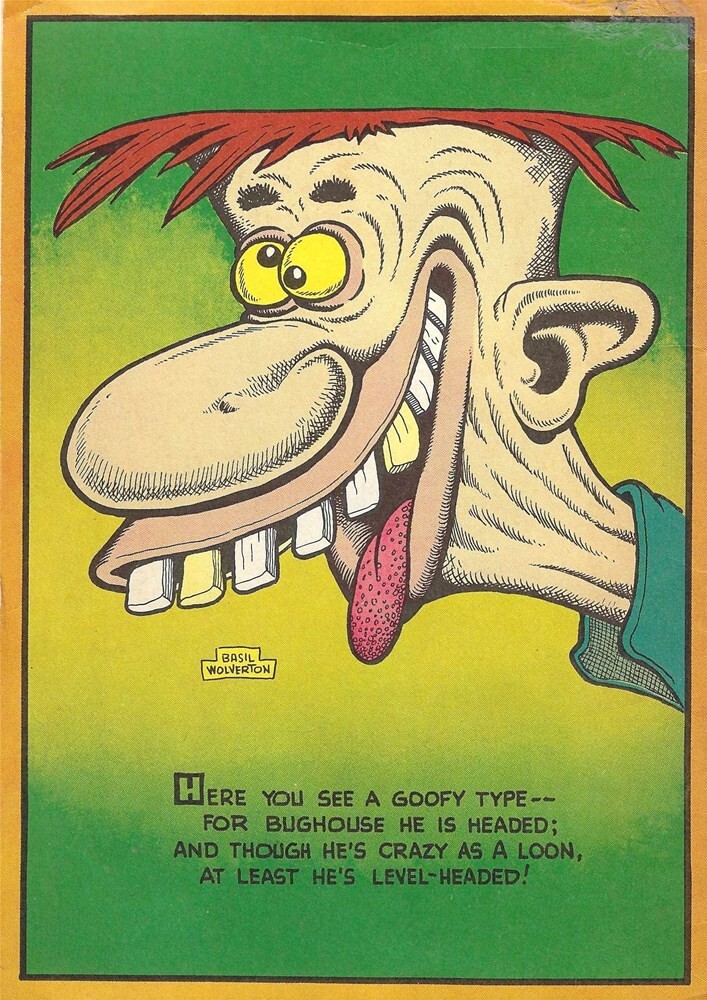

Basil Wolverton, couverture.

La pataphysique nous ramène à Marcel Duchamp : votre position vis-à-vis du surréalisme ?

Même si les surréalistes m'ont fasciné quand j'étais jeune, j'ai toujours été critique envers eux. Aujourd'hui par exemple, on sait que Desnos bluffait, ce qui le rend d'ailleurs sympathique à mes yeux. J'étais Dada plus que surréaliste et j'en reste fidèle. Dada, c'est l'humour, c'est la provocation ; Tzara n'est pas pour moi le plus important du mouvement. Je me sens très proche de tous les groupes de subversifs, tous les cabarets à l'époque du Chat noir, les Incohérents, les Zutistes, les Hirsutes... J'en ai beaucoup parlé dans Fluide glacial, dans ma rubrique sur les grands humoristes.

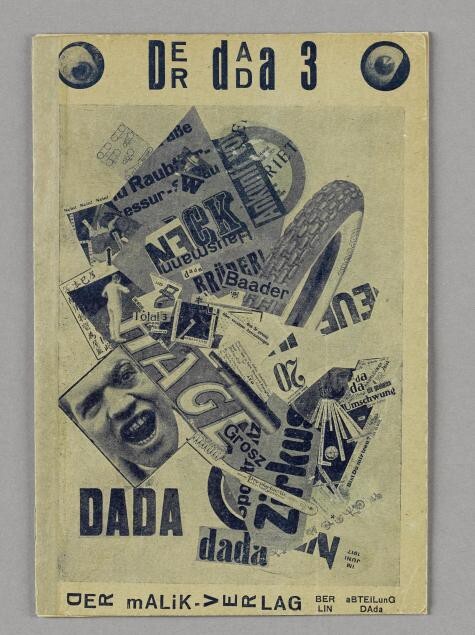

Manifeste, Der Dada 3 / DER MALIK VERLAG, Berlin 1913.

Cette attirance m'a guidé toute ma vie. J'ai fait avoir le prix de l'Humour noir à plusieurs d'entre eux comme Jean-Pierre Verheggen, Noël Godin. Je me suis débrouillé pour être le pote de ces gens-là. Petit à petit, ma rubrique sur les grands humoristes dans Fluide m'a permis d'en côtoyer beaucoup. Souvent j'écrivais sur eux avant de les rencontrer. Ils étaient très épatés, ils prenaient contact avec moi.

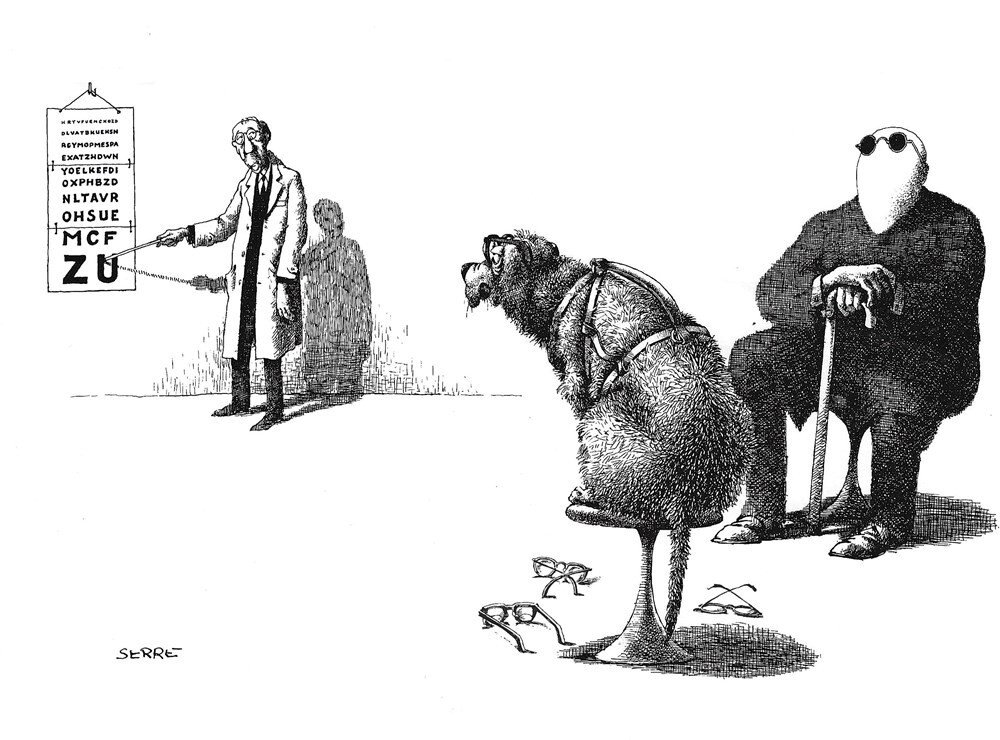

Claude Serre, Humour noir & hommes en blanc, Éditions Jacques Glénat, 1972. Grand prix de l'humour noir 1973.

Dans tout ça, c'est-à-dire dans toutes mes relations de ces années-là, la convivialité a été fondamentale. Quand je démarrais vers 25/30 ans, mes potes dans la bande dessinée étaient aussi mes potes dans la vie. Ils s'appelaient Jean Giraud, Claire Bretécher, Mandryka, Margerin, F'Murrr, Tardi, Gotlib. Après, ils sont devenus des stars, quelquefois inabordables, pas facile de s'approcher d'eux parce qu'il y avait toujours du monde autour. À cette époque, il y avait certainement des gens qui ne s'aimaient pas, mais ça ne se sentait pas.

Gotlib, dessin d'illustration, LPMQNAPSG # 6, 1974.

En tout cas, les dessinateurs de cette génération qui est à la fois celle de Pilote, de Charlie, de L’Écho, ils se croisaient tout le temps, ils travaillaient dans les mêmes canards. C'était extrêmement fraternel. S'il y en avait un qui avait un problème de censure, tous les autres étaient là pour lui.

André Franquin, Lagaffe nous gâte, Dupuis, 1970.

Le concept d'émancipation de la bande dessinée vous paraît-il juste ?

La BD s'est émancipée avec le reste. La source, c'est 68, mais l'underground était là avant, le rock 'n' roll était là avant aussi, la pilule aussi, et c'est elle qui a libéré les mœurs, au moins autant que les fraternisations sur les barricades ou la vie en communauté. Tout ça est lié, c'est la société qui bouge.

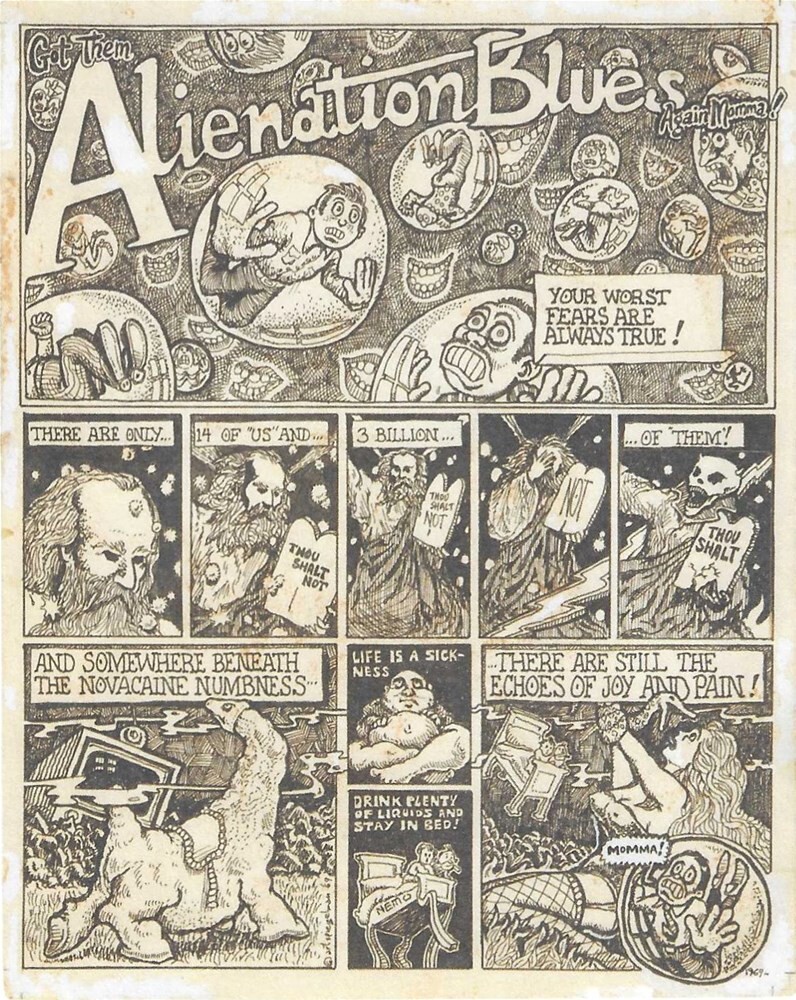

Art Spiegelman, Alienation Blues, 1970, in CO-MIX, Flammarion - 2012.

C'est comme aujourd'hui : la montée des formes fascistes dans le monde entier à la tête des grands États est une évolution globale du monde. Un des grands penseurs de notre époque, qui était Alexandre Zinoviev, un écrivain génial : quand le communisme s'est effondré, il a écrit juste avant que lorsqu'il y a deux grands systèmes politiques qui s'affrontent, si l'un se casse la figure, l'autre s'effondre aussi.

Alexandre Zinoviev, portrait photographique.

En fait, le communisme s'est effondré mais le monde capitaliste aussi. Il a fait place à autre chose. La différence c'est que la filiation du stalinisme et du communisme effondrés, cela donne un Poutine en Russie ou un Xi Jinping en Chine ; l'effondrement du capitalisme, c'est l'ultra-libéralisme qui donne un Trump aux États-Unis. C'est différent, mais c'est la même chose : des dictatures avec des couleurs différentes.

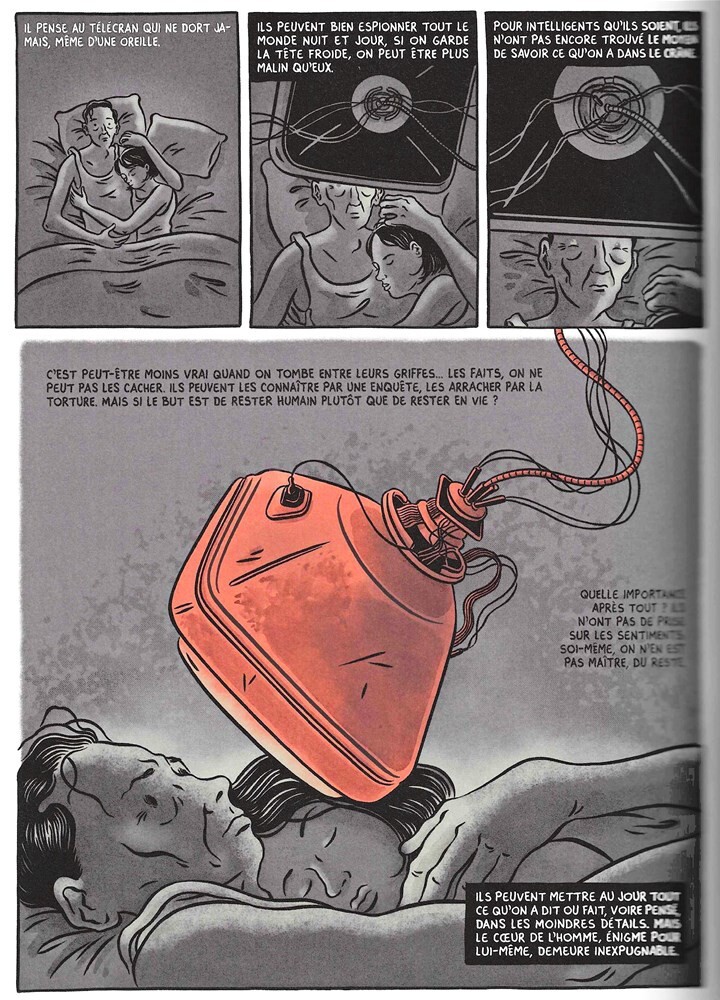

Ces deux évolutions fusionnent très bien ensemble, je n'en suis pas surpris. Il faut lire Les Hauteurs béantes de Zinoviev (paru en 1976 en français – NDLR) pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme 1984 d'Orwell : il ne parle que du stalinisme et du communisme, mais il parle du capitalisme en même temps.

Fido Nesti, 1984 de George Orwell, Grasset, 2020.

J'ai contribué à faire sortir Zinoviev d'Union soviétique car j'avais persuadé la Convention européenne de science-fiction de Bruxelles d'en faire l'invité d'honneur. On l'a laissé sortir pour cette occasion, c'était sous Brejnev si je me souviens bien. Après, il s'est installé en Allemagne. C'est un immense auteur ; ce n'est pas parce qu'on l'a oublié que moi je l'ai oublié.

Visuel de la première Convention européenne de la science-fiction, Trieste, 1972.

Vous avez eu un parcours politique intense après celui tout aussi intense de chroniqueur : pensez-vous avoir touché plus de gens avec l'un plutôt qu'avec l'autre ?

C'est pour moi la même chose. La seule différence majeure, et c'est ça qui m'excite, entre la politique et le monde de l'art, c'est que dans l'art, le créateur est un dictateur absolu. L'artiste décide tout seul. En politique, c'est exactement le contraire. Si vous voulez que les choses bougent, vous devez vous entendre avec des gens que vous n'inviterez jamais à boire un verre, et même des gens que vous détestez. L'articulation des deux est excitante. J'ai adoré.

24 janvier 2026, le temps s'arrêta : Théophraste Épistolier fouilla fébrilement dans les mètres linéaires d'archives de son atelier parisien (NDLR).

Et puis la lumière fut, sur ce qui était, qui ne sera plus. C'est l'effet du temps qui passe sur la vie, souvent sur les souvenirs, jamais sur la nostalgie (NDLR).