Et la bande dessinée devint adulte (partie V : Picotto)

Raconté par celles et ceux qui l'ont créée : Picotto

Firaz et la ville fleur, Druillet scénario, Picotto dessin, Dargaud éditeur, 1980

Si je vous dit seventies, qu'est ce que cela évoque pour vous ?

Picotto :

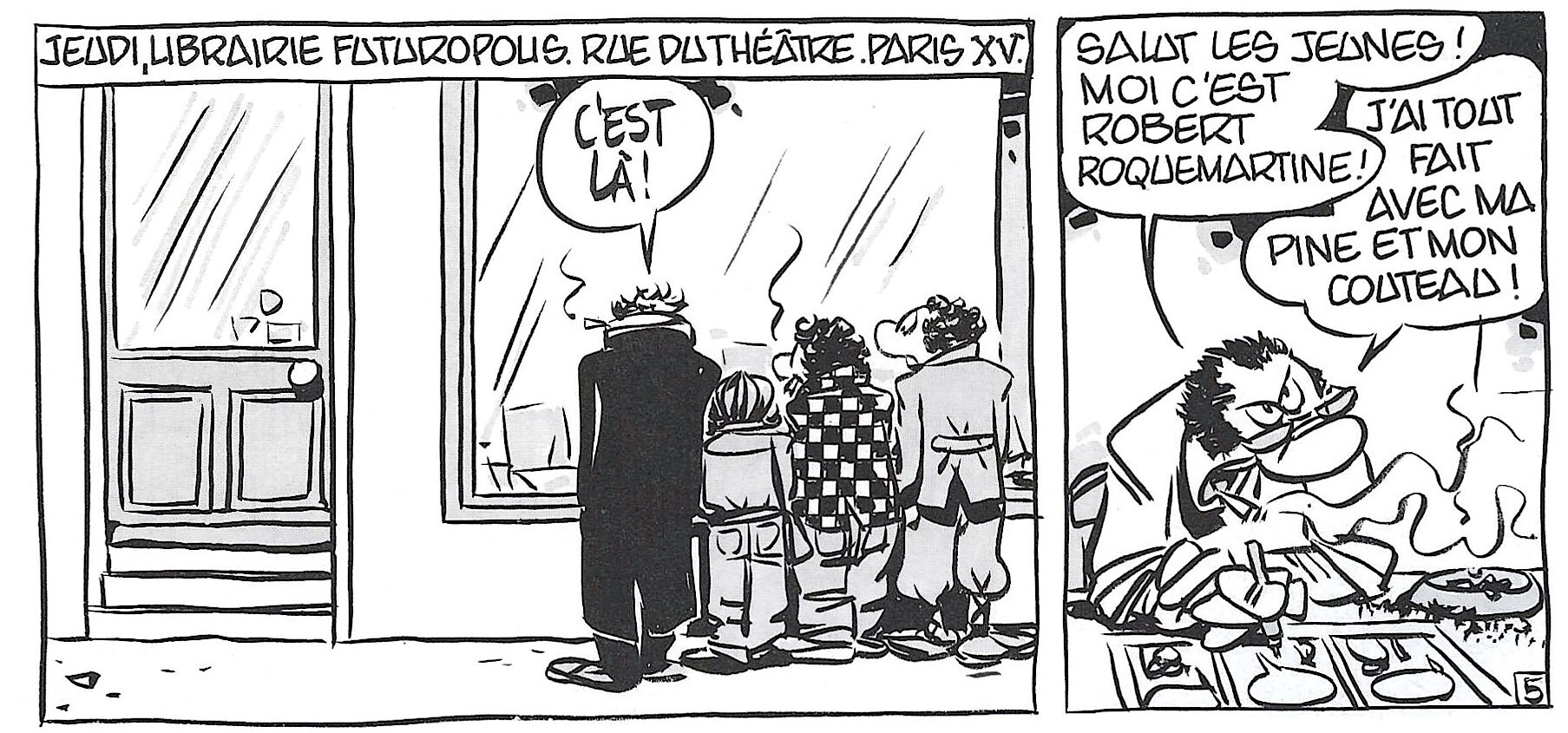

Ma relation avec Moebius. Elle a débuté un peu plus tôt, à la toute fin des années 1960, au moment de l’ouverture de la librairie Futuropolis, créée par Robert Roquemartine. Elle était située au 122, rue du Théâtre, dans le XVᵉ arrondissement de Paris (elle déménagera ensuite au 130 de la même rue, puis fut rachetée par Étienne Robial et Florence Cestac, qui en feront le siège des Éditions Futuropolis / ndrl).

Jean Giraud, caricature de Robert Roquemartine, 1974 (source BD Rareties)

J’avais un copain qui habitait juste à côté de la librairie. Il m’a prévenu, j’y suis allé ventre à terre, et j’ai été un de ses tout premiers clients. C’était une toute petite librairie, la seule librairie spécialisée en BD de Paris, un coiffeur avant. Elle vendait plutôt des magazines anciens de type Hourra, des albums sortant à l’époque, et des éditions pour collectionneurs des années 50. Les amateurs aimaient le dessin et la figuration, sur le modèle des collectionneurs de timbres, très précis, très exigeants.

Librairie Futuropolis à ses tout débuts, Robert Roquemartine et Philippe Druillet (source BD Rareties)

Une autre frange comprenait des lecteurs de Pilote, Actuel, Charlie… On ne lorgnait pas beaucoup sur les États-Unis au début, mais à partir de la diffusion de Batman, on a eu des couvertures de comics américains très visuelles, et l’arrivée de l’underground américain, Zap avec Crumb par exemple (diffusé dans la revue Actuel / ndlr). Le public a été plus large que celui de la BD, c’est-à-dire celui de la contre-culture. Il n’y avait pas beaucoup de librairies où l’on trouvait des journaux américains en France.

Librairie Futuropolis, publicité, début des années 1970 (source BD rareties)

Avec Roquemartine, a gravité autour de la librairie Futuropolis Jean‑Pierre Dionnet, qui avait une culture BD insensée, tout comme Yves Frémion, avec sa connaissance encyclopédique, qui commençait à publier des critiques dans Charlie Mensuel. Wolinski était aussi un très grand connaisseur de BD italienne et anglaise.

La véritable histoire de Futuropolis, Florence Cestac, Éditions Dargaud, 2007

En plus de son travail de lettrage, Robert Roquemartine m’a appris à dessiner au pinceau, comme le faisait Giraud pour Blueberry. Je lui ai tout de suite amené des planches pour avoir son avis. Il s’est trouvé que Jean Giraud est aussi allé voir, tout de suite, dans cette librairie, ce qui s’y passait. Quand il a vu mes planches qui avaient été affichées au‑dessus des bacs de livres, il a dit à Roquemartine que c’était très bien, pensant que c’était lui qui les avait dessinées.

Picotto, dessin de jeunesse, 1971

Roquemartine m’a contacté pour prendre rendez-vous avec Giraud, et c’est comme ça que je l’ai rencontré, du côté de la gare du Nord, où il habitait à l’époque. J’ai entamé une relation régulière avec lui ; j’allais le voir une fois par semaine ou tous les quinze jours. J’y allais avec mes planches : il commençait par dire que c’était bien et puis, au bout de cinq minutes, il pointait tous les défauts : il avait l’œil d’un technicien exceptionnel. Il avait un grand vocabulaire technique, comme les interférences, la mise en scène, comment on créait et on jouait avec un décor. Il savait s’exprimer sur le dessin, ce qui était assez rare chez les dessinateurs : il m’a appris le professionnalisme.

Picotto, dessin préparatoire, 1972

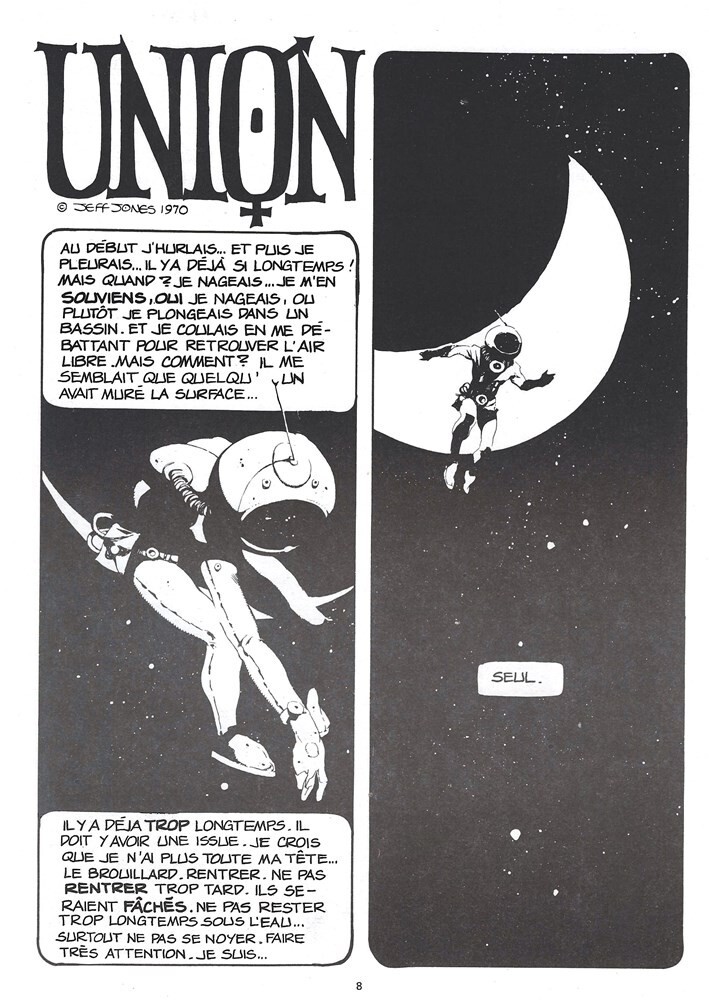

Il m’a transmis énormément de concepts et moi, comme j’étais plus jeune, je me ramenais chez lui avec tout un tas de bandes dessinées qu’il ne connaissait pas ou qu’il n’avait pas encore repérées, comme Jeff Jones, Bernie Wrightson… Du coup, on est devenus très proches jusqu’à ce qu’il quitte son appartement gare du Nord quelques années plus tard.

Jeff Jones, Union, Les éditions du Triton, 1979

Bernie Wrightson, Un en trop, L’Écho des Savanes spécial U.S.A. #3, 1977

D’ailleurs, je me souviens qu’il y avait plusieurs dessinateurs à habiter dans la même zone de la gare du Nord (Druillet, Gotlib, Hara-Kiri était proche rue Choron…) : ils se connaissaient tous, ils se retrouvaient régulièrement. Par exemple, Le Bandard Fou a été conceptualisé durant une de ces réunions à plusieurs, mais c’est finalement Moebius qui l’a fait tout seul. Il y avait pas mal de dessinateurs dans ces réunions, dont Gotlib, Mandryka. Je crois que Druillet était aussi dans le coup, mais de façon plus éloignée.

Le Bandard Fou, Moebius, Éditions du Fromage, 1974

Giraud a ensuite emménagé en province. Je restais alors deux ou trois jours chez lui à chaque fois que j’allais le voir. Je voyageais beaucoup, je revenais toujours avec des histoires qui l’intéressaient : c’était la Norvège, le Maroc, l’Afghanistan… Lui avait déjà voyagé au Mexique quelques années auparavant ; il était très friand de mes aventures. Je revenais toujours avec des carnets de croquis très fournis. Il les regardait avec intérêt, et nous partions dans des conversations qui n’en finissaient pas. C’était quelqu’un qui adorait rester debout à discuter de tout et de n’importe quoi jusqu’à très tard dans la nuit : c’était très agréable.

Picotto, dessin de voyage, Les grands Boudha de Damian, 1976

Un jour, alors que j’étais chez lui, Druillet a téléphoné en demandant s’il connaissait des dessinateurs qui accepteraient de travailler sur ses scénarios. Giraud répond qu’il connaît un petit jeune, mais qui ne sera pas intéressé car il écrit lui-même ses scénarios : il était en train de répondre pour moi ! Je l’entends parler et je lui dis :

- Mais attends, qui c’est au téléphone ?

- C’est Druillet.

- Bon alors passe-le-moi.

Du coup, je suis allé chez Druillet avec qui, au fil du temps, j’ai développé le même type de relation qu’avec Giraud.

Firaz et la ville fleur, couverture, Druillet scénario - Picotto dessins, éditions Dargaud, 1980

Druillet m’a écrit le scénario de Firaz : c’était au moment de la création de Métal Hurlant. Le jour où on avait rendez-vous avec Jean-Pierre Dionnet, que je connaissais bien car c’était aussi un fidèle de la librairie Futuropolis, est apparu Franck Margerin, qui était mon grand pote. Dionnet est resté très longtemps avec lui, il nous a complètement oubliés alors qu’on avait rendez-vous avec lui. Ça n’a pas plu du tout à Druillet, il en a eu marre : il s’est barré. Finalement, rien ne s’est fait chez Métal, on est allé plus tard chez Pilote.

Firaz et la ville fleur, p. 18, Picotto dessins, Druillet scénario, éditions Dargaud, 1980

Dans la foulée, chez Métal, on a d’ailleurs commencé à s’embrouiller pas mal, surtout depuis l’arrivée de Philippe Manœuvre. La science-fiction ne l’intéressait pas, il voulait faire de Métal Hurlant un journal de rock. Druillet et Giraud (sous le pseudo de Moebius chez Métal / ndlr), qui avaient créé la revue avec Dionnet et Farkas, sentaient qu’ils n’étaient plus vraiment associés à la ligne éditoriale et que le journal leur échappait. Moebius a commencé à s’en désintéresser, d’autant plus qu’il avait de nombreux autres projets, tout comme Druillet qui, de son côté, était beaucoup plus virulent. Il y a eu une scission avec Manœuvre.

La Déviation, planche 5 / Abstract, Moebius, Éditions Les Humanoïdes Associés, 1980

J’ai assisté à des réunions de création comme observateur chez Métal. Il y eut un intérêt croissant pour les travaux de Franck Margerin, Serge Clerc, et pour Denis Sire, qui avait aussi un groupe de musique, Los Crados, dont j’étais le présentateur. Margerin en était aussi le fondateur, il jouait dans ce groupe. Ils reprenaient tous les standards, comme Le Blues du Secrétaire, par exemple. De mon côté, j’avais fait des dessins pour Rock & Folk, mais dont le style n’avait déjà pas plu à Manœuvre. Dionnet a bien tenté de me récupérer, mais sans succès.

Denis Twist, pochette extérieure et intérieure, Vogue France, 1986

Druillet était un type adorable, il était aussi très revendicatif et un grand dingo. À un moment sont apparues des tensions entre Moebius et Druillet, qui considérait que Moebius lui avait « piqué tout un tas de trucs ». Mais pour Moebius, c’était normal : dès qu’il voyait quelque chose qui lui plaisait, il l’intégrait à son travail ; il faisait même mieux que le modèle, car il avait une technique phénoménale et un grand esprit de compétition.

Moebius, Arzach, dernier chapitre !, Métal Hurlant #5, 1976

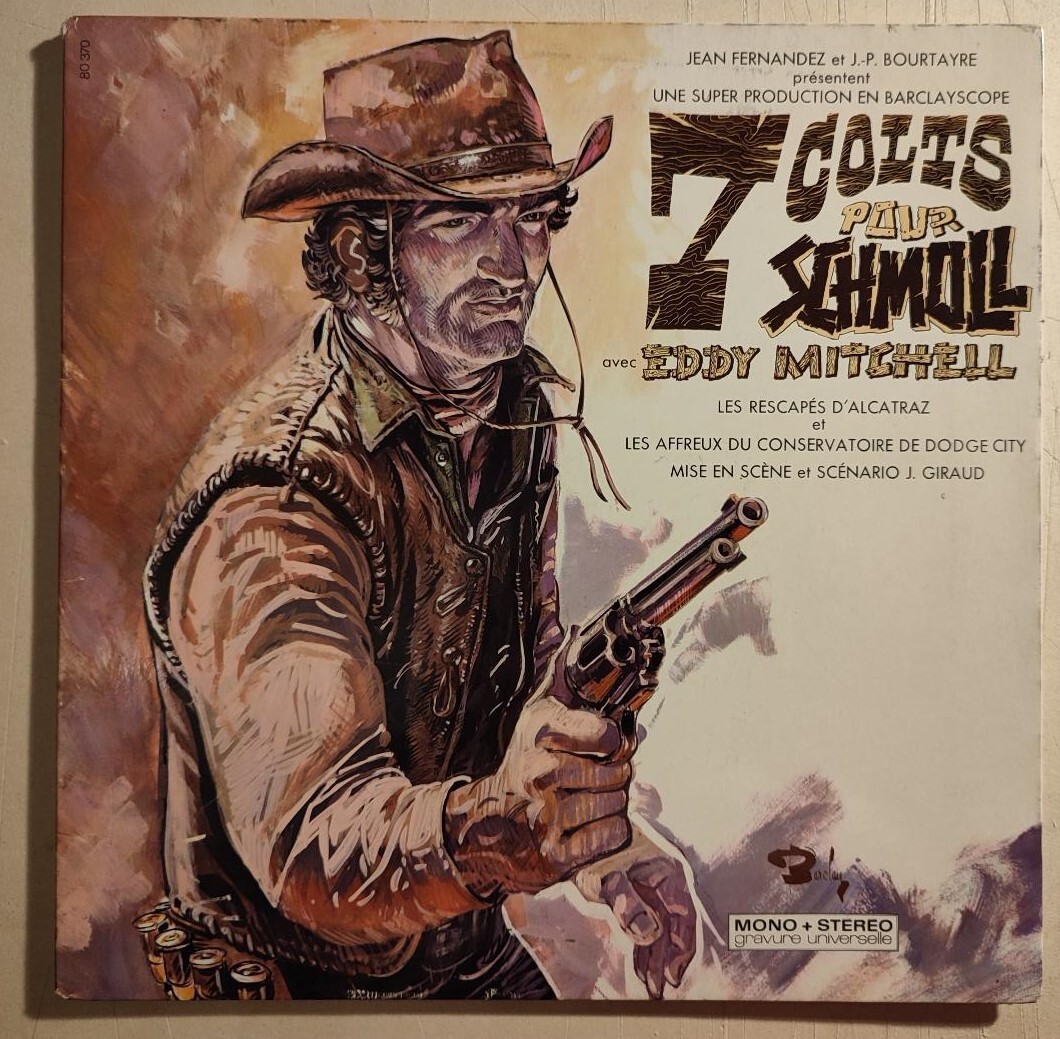

J’ai d’ailleurs une anecdote personnelle amusante. C’était au tout début de ma rencontre avec Moebius. À ce moment-là, il réfléchissait à une pochette de disque pour Eddy Mitchell. Je venais de faire une bande dessinée qui avait fait marrer Moebius : elle n’était pas terrible mais elle était amusante. C’était une parodie de western avec un ton un peu original qui s’appelait Sept Colts pour Gina. Je signais à l’époque « Schmock ».

Du coup, sans s’en rendre vraiment compte, Moebius a commencé à appeler Eddy Mitchell « Schmoll ». Ils ont décidé tous les deux que ce serait son surnom. Moebius a dessiné pour sa pochette une bande dessinée de western avec Eddy Mitchell en cow-boy : l’album s’est appelé Sept Colts pour Schmoll. Pour Moebius, reprendre le titre de ma série a été parfaitement naturel. Moi, cela m’a plutôt flatté.

7 Colts pour Schmoll, Eddy Mitchell, 33T, pochette et bande dessinée sur double page intérieure, Éditions Barclay, 1968

Jean Giraud s’est cherché un bon moment dans son style science-fiction : c’est La Déviation qui a déclenché le style Moebius, qui selon lui-même était une absence de style graphique. Ce fut une création clé, il était parfaitement conscient que cela lui ouvrait une nouvelle porte. Il disait : « Tu comprends, Druillet c’est un styliste, moi j’ai une absence de style graphique. » En fait, il en a fait son style à part entière, même s’il ne s’en est pas forcément rendu compte quand il l’a mis en place. Il était très réaliste, très lucide, très dans l’air du temps, très à l’écoute des influences. Il cherchait à avoir un dessin très équilibré. Mais il a fait évoluer sa technique. À ses débuts, son modèle était Jijé. Tout Blueberry est au pinceau, avec des pleins et des déliés ; par contre, tout Moebius est à la plume, plutôt hérité de la « ligne claire » mais habillée avec des petits traits, des hachures, dont il s’est débarrassé progressivement.

Moebius, L’Homme est-il bon – Ballade, Éditions Les Humanoïdes Associés, 1977

Pour revenir aux critiques de Druillet à l’encontre de Moebius, cela a correspondu à une petite période, pas très longue, avant L’Homme est-il bon. Selon moi, cela a été une petite guéguerre complètement stérile, face à laquelle je n’étais pas d’accord avec Druillet, même si je l’aimais beaucoup. Je lui avais dit que je trouvais idiot de s’embrouiller pour ça.

La Déviation, planche 7, Moebius, Éditions Les Humanoïdes Associés, 1980

Il semble que vous ayez eu une relation particulière avec Philippe Druillet, pouvez-vous nous la détailler ?

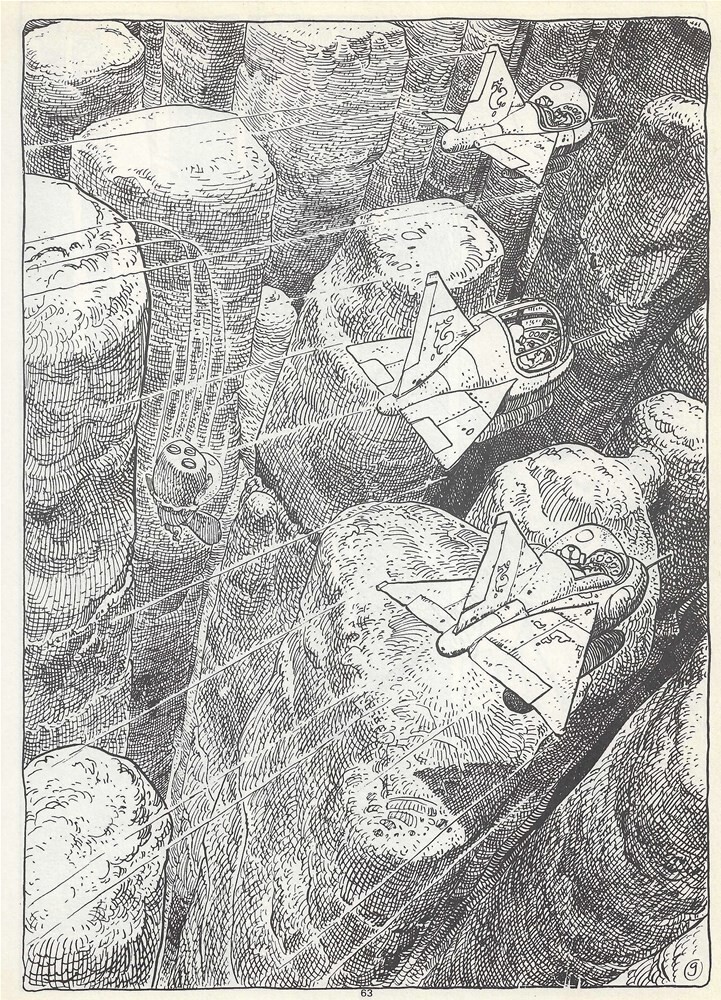

Je ne le connaissais pas quand ses bandes dessinées sont sorties. Pour moi, ça a été incroyable, car j’ai pu voir ses premières planches originales qui furent exposées à Futuropolis : il les avait prêtées à Roquemartine. Il y avait en particulier une planche de Lone Sloane, sublime, avec des ponts entre des planètes ; j’étais complètement subjugué. Le personnage était fabuleux, en soi c’était le Baron Fou de Livry-Gargant. On dînait souvent chez lui, où il y avait aussi plein de gens, comme Jeanne Moreau, Hugo Pratt, qui était un narrateur exceptionnel. Druillet avait été acteur au Théâtre du Soleil, où il avait croisé beaucoup de monde : Patrick Bouchitey était son grand copain.

Philippe Druillet, Les Six Voyages de Lone Sloane, Éditions Dargaud, 1972

On n’avait jamais rien vu d’équivalent, c’était un style complètement original, et c’est pour ça que Moebius, comme tout le monde, avait été très impressionné. Druillet avait fait une autre bande dessinée de Lone Sloane chez Losfeld, c’était du temps de Barbarella, qu’avait créée Jean-Claude Forest, un scénariste exceptionnel qui m’a beaucoup marqué. Quand Druillet a été diffusé dans Pilote avec Les Sept Voyages de Lone Sloane, ça a été absolument nouveau et extraordinaire : il a ouvert des portes à tout le monde.

Les Six Voyages de Lone Sloane, Philippe Druillet, revue Pilote #569, 1970

Nous sommes devenus très amis, nous nous sommes vus longtemps. Lorsque sa femme a disparu, ce qui fut un événement colossal dans sa vie, il a été complètement détruit. Craignant qu’il puisse faire une grosse bêtise, la rejoindre, je suis allé bosser une dizaine de jours chez lui, où j’ai réalisé une partie des planches de Firaz. Ce fut un moment super aigu ; il m’en a gardé une grâce infinie, moi j’en ai gardé une amitié totale pour lui.

La Nuit, Philippe Druillet, Éditions Les Humanoïdes Associés, 1976

La disparition de sa femme l’a profondément marqué, certainement aussi influencé dans ses créations. Ce fut le moment où il a fait un doublon de L’Île des morts de Böcklin, où il a intégré la présence de sa femme dans La Nuit, ouvrage qui lui fut dédié. Ses bandes dessinées devinrent très sombres pendant longtemps ; il a porté sa détresse comme une croix, tant dans son œuvre que dans sa vie privée.

L’Île des morts, Arnold Böcklin, huile sur bois, 80 × 150 cm, 1986

Qu’est-ce que vous avez gardé de votre proximité avec Philippe Druillet ?

Ça a été un moment fugace, ça a duré une dizaine de jours, pas plus. Je me souviens que nous avons beaucoup écouté de musique. Il était très étonné de ce que j’écoutais : aussi bien de l’opéra qu’Édith Piaf, Léo Ferré, les Rolling Stones. Le mélange l’épatait totalement, j’écoutais tout et n’importe quoi. Lui, il avait une discothèque phénoménale qu’il avait montée depuis longtemps ; il n’écoutait que du rock, du métal plutôt dur. Mais finalement, il était content que je lui mette des disques qu’il n’écoutait plus. On avait une très grande complicité tous les deux, il me disait que, du côté de la musique, on se rejoignait.

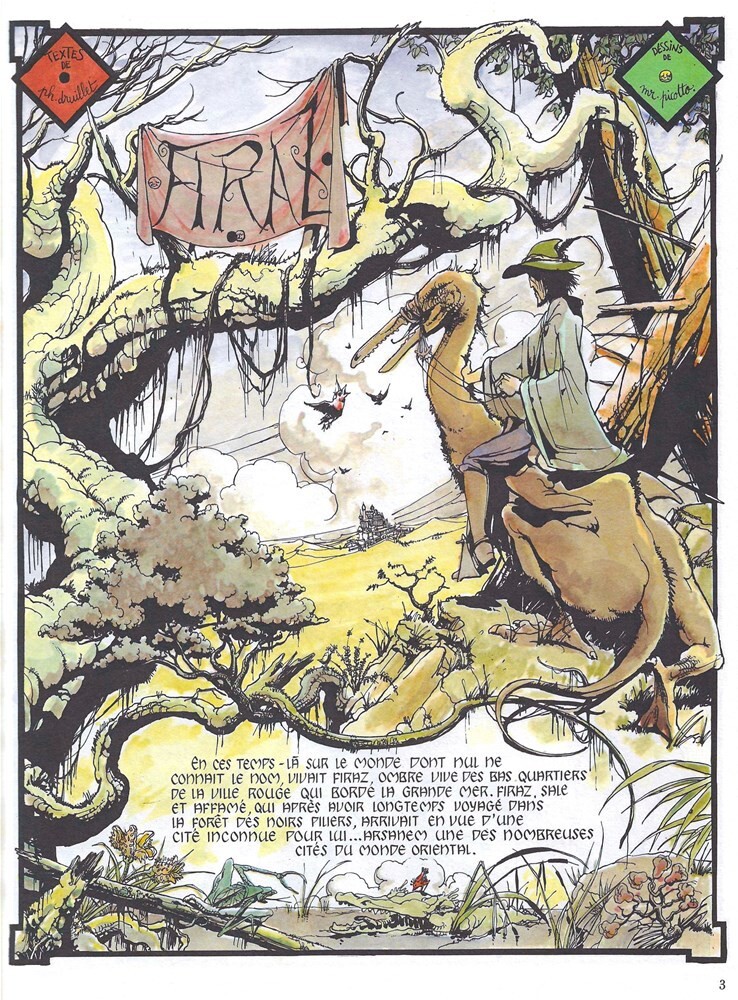

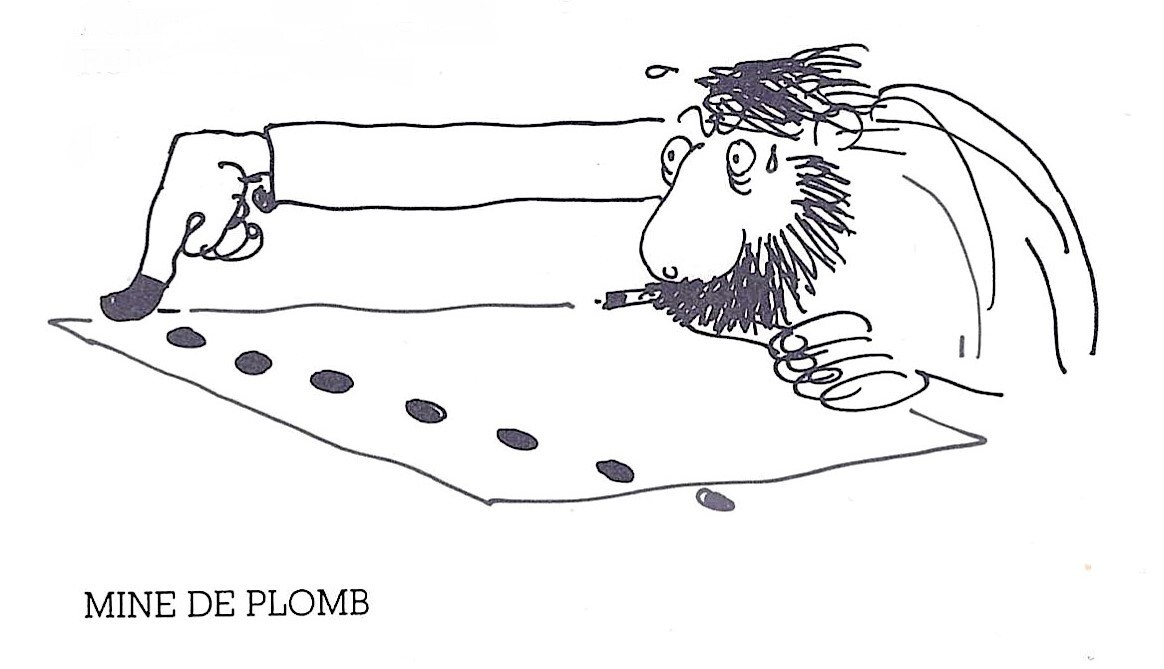

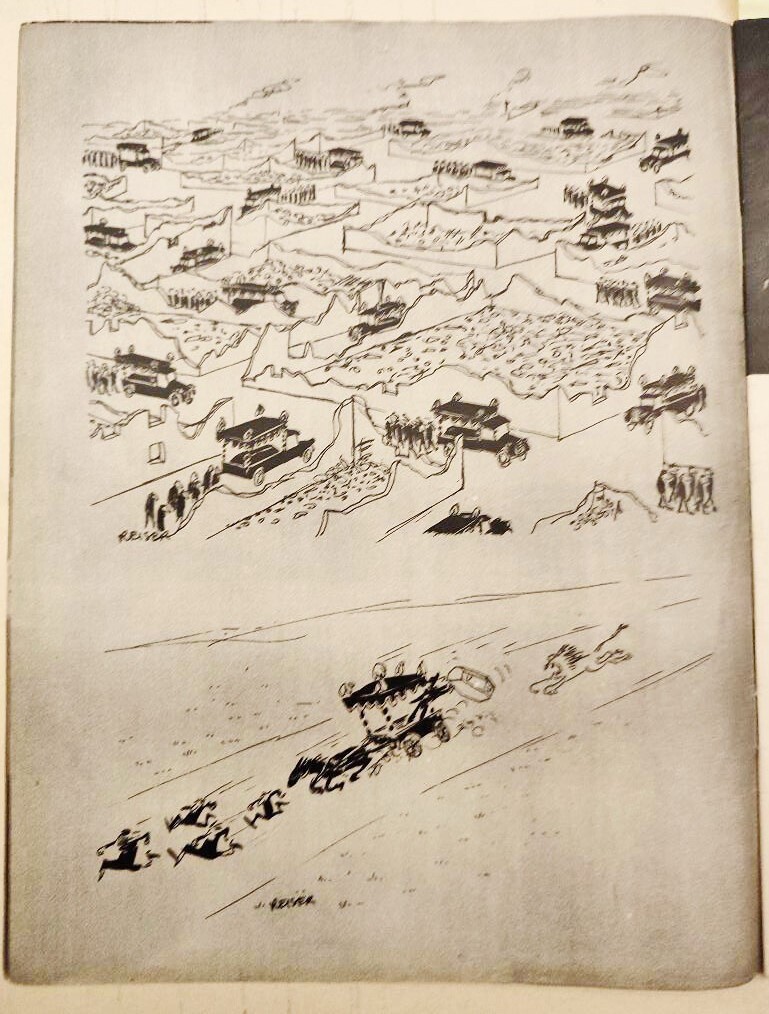

Firaz et la ville fleur, planche 1, Philippe Druillet – scénario & textes ; Picotto – dessins, Éditions Dargaud, 1980

Pour ce qui est de notre collaboration sur Firaz, j’inventais totalement. Je sortais des trucs pseudo XIXᵉ, il ne s’y attendait pas du tout, j’avais un style très personnel qui n’appartenait pas à la sphère classique et qu’il adorait. J’étais plutôt dans la mouvance de ce qu’a créé Terry Gilliam.

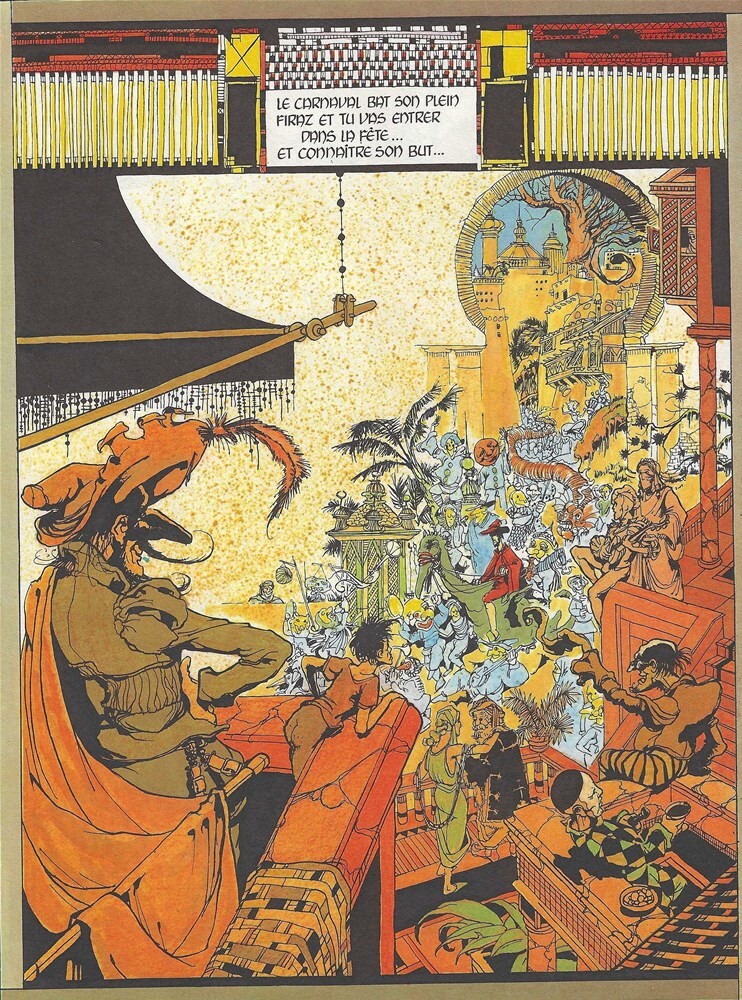

Firaz et la ville fleur, planche 37, Philippe Druillet – scénario & textes ; Picotto – dessins, Éditions Dargaud, 1980

Il est intervenu quelques fois, comme par exemple à un moment où je voulais mettre des tanks, mais où il m’a dit que ce n’était pas cohérent par rapport à l’époque à laquelle je travaillais… Je l’ai toujours suivi, c’était un gars qui connaissait bien son boulot, il savait ce qu’il voulait, je ne me suis pas du tout battu pour imposer mes idées.

Firaz et la ville fleur, planche 42, Philippe Druillet – scénario & textes (le texte de cette page fait directement allusion aux conditions de la disparition de la femme de Philippe Druillet) ; Picotto – dessins, Éditions Dargaud, 1980

Les planches originales de Firaz sont en format raisin, 50 × 70 cm, je les ai encore toutes. À la longue, j’ai lâché ce grand format pour une raison idiote : comme je circulais à vélo, ce n’était pas vraiment pratique de me balader avec un carton à dessin grand format. Et puis j’ai fait une connerie que m’a toujours reprochée tout le monde, que ce soit Moebius ou Goscinny (Druillet, ça l’amusait par contre) : c’est qu’à chaque fois que j’ai fait un nouvel album, j’ai changé de style. J’essayais de me réinventer.

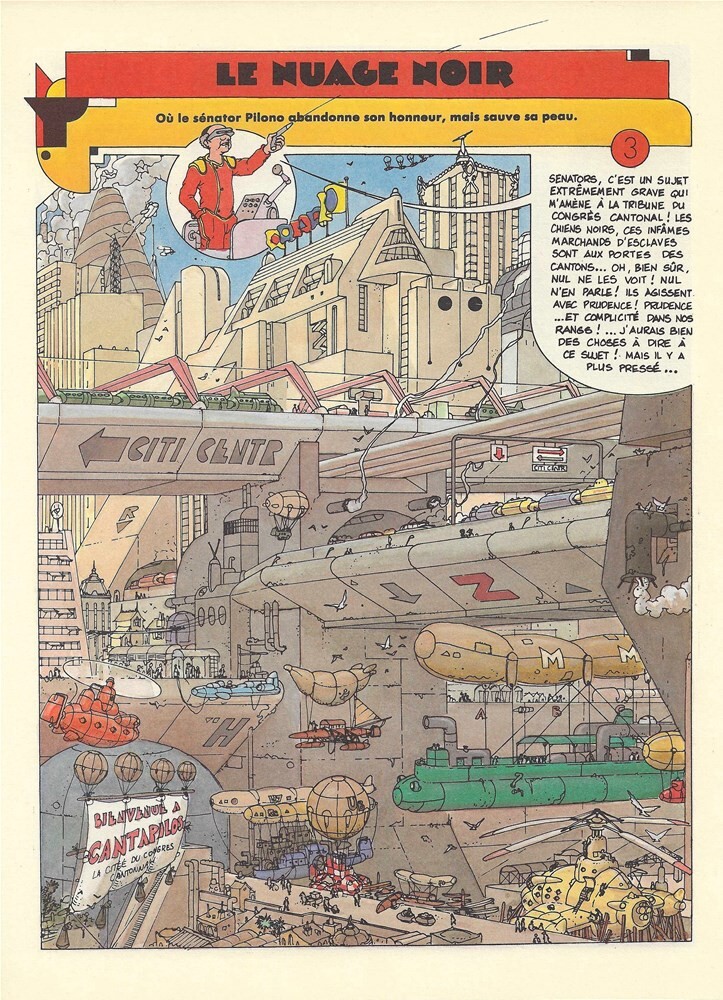

Picotto, Le Nuage noir, planche 3 originale, Éditions Futuropolis, 1984

Ça, c’est une erreur totale dans la mesure où, si tu veux fidéliser un lectorat, il faut toujours dessiner dans une certaine continuité dans la façon d’être et de progresser. Moi, je progressais en zigzag, ayant en tête le modèle de Moebius qui n’arrêtait pas de changer d’écriture, de se réinventer graphiquement.

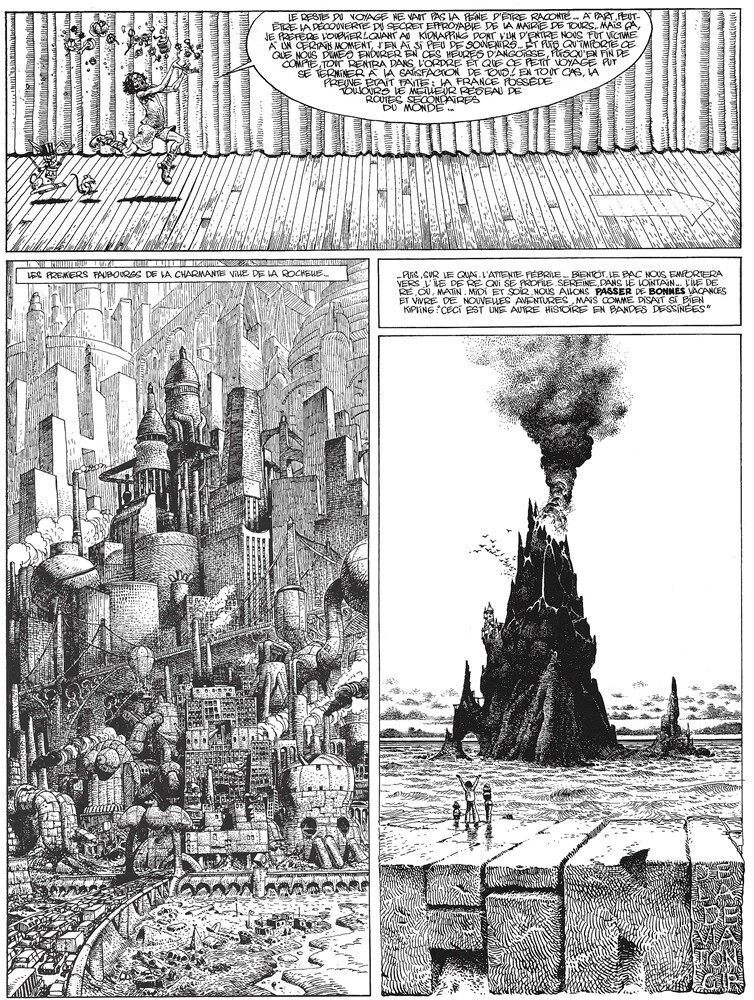

Picotto, Les Aventures de Monsieur Picotto, Éditions Futuropolis, 1979

Picotto, Les Aventures de Richard Lenoir – Victime de l’amour, Éditions Futuropolis, 1985

Par contre, j’étais très barré sur la mise en page, j’avais eu des cours solides par Moebius, et puis je regardais beaucoup ce qui se passait aux États-Unis ; je piquais un peu partout, sur Michael Kaluta, Bernie Wrightson, Jeff Jones… J’essayais de refaire tout ça à ma sauce, j’avais un côté très cinéma : dans Firaz, il y a beaucoup de références à l’univers de Jean Cocteau. Quand j’étais môme, j’ai été très marqué par son film La Belle et la Bête ; son esthétique m’a influencé très longtemps.

Michael Kaluta, peinture monumentale originale, L’Homme sait, 2000

Vous avez également collaboré avec Jacques Tardi ?

Je l’ai rencontré très tôt, c’était chez Moebius, alors qu’il arrivait de Lyon. Il venait de réaliser une bande dessinée de western, il voulait l’avis de Moebius. C’était aussi un grand ami de Druillet, on s’est rencontrés très souvent ; il m’a écrit des scénarios, dont deux sont passés dans Pilote. Je passais régulièrement le voir dans le XIVᵉ arrondissement où il habitait. Il a toujours dit que je n’étais pas un dessinateur de bandes dessinées mais un illustrateur ; je n’étais pas du tout d’accord avec lui.

Josiane et Bruno, Jacques Tardi, scénario – Picotto, dessin, Éditions Futuropolis, 1979

Je l’ai connu à une époque où il aimait bien bouger et sortir, mais très vite il est resté dans son coin, il a passé son temps à travailler. Cela a été plus compliqué pour moi de le voir : j’habitais dans les Cévennes, j’avais un trajet professionnel particulier, il était toujours enfermé chez lui à bosser ; ça, c’est Tardi, c’est la clé de sa prolixité.

Jacques Tardi, La Torpedo rouge-sang, revue Pilote #567, 1970

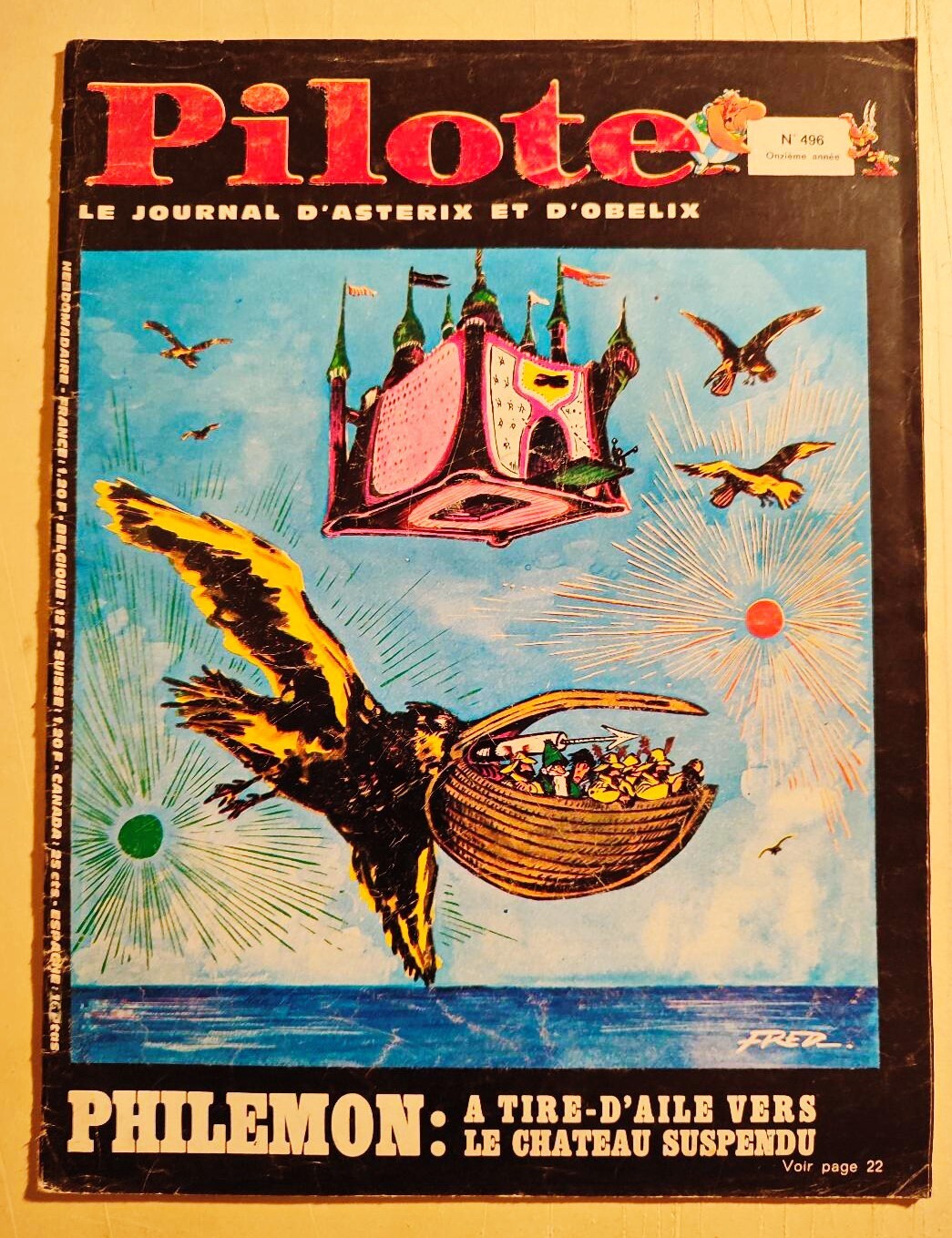

J’ai appris une chose très particulière grâce à Tardi, c’est la gravure en « bois debout ». Par exemple, il a réalisé une planche d’essai technique, la présentation de l’album Le Démon des glaces, avec tous les outils de graveur. Cela correspond à toutes les gravures qu’on trouve, par exemple, dans l’ancienne revue L’Illustration.

Jacques Tardi, Le Démon des glaces, Éditions Dargaud, 1974

C’est une technique de gravure sur une planche de bois de noyer ou de tilleul, placée verticalement dans le sens de ses fibres : dans ces conditions, le bois est très résistant à la compression. À l’époque, j’étais fou de ce genre de travail, mais je n’ai jamais utilisé cette technique, sinon celle de la carte à gratter. Tardi faisait toutes ses gravures superfines sur de la carte à gratter blanche qu’il rayait avec des outils de graveur.

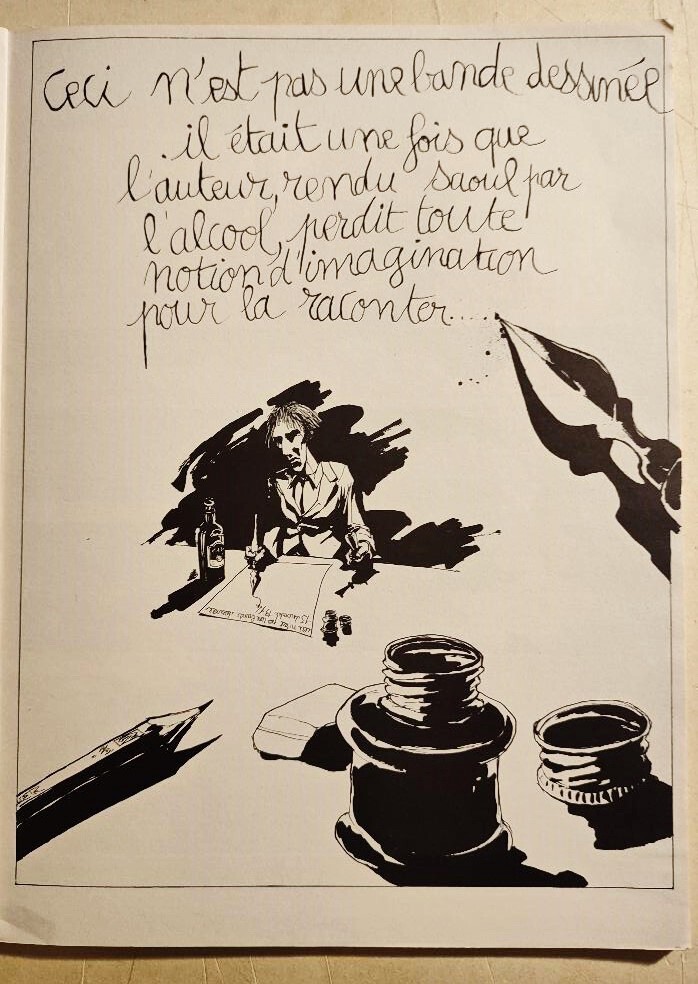

Jacques Tardi, auto-caricature – mine de plomb, chiure de gomme, Éditions Futuropolis, 1985

J’ai eu une très belle relation avec Tardi, du même genre que celle que j’ai eue avec Druillet sur le plan professionnel. Il se fait que j’ai aussi collaboré avec sa femme, Dominique Grange, dans la revue BD qu’avait créée Hara-Kiri. J’ai réalisé plein de dessins sous la rédaction en chef de Jean-Patrick Manchette, auteur de polars très célèbres à l’époque (scénariste de Griffu, dessins de Jacques Tardi).

San Passadena, expérience pénitentiaire fédérale – Jacques Tardi, scénario ; Picotto, dessins – in Les Aventures de Monsieur Picotto, Éditions Futuropolis, 1979

Selon vous, pourquoi la bande dessinée a-t-elle évolué si radicalement autour des années 1970 ?

C’est grâce aux auteurs, et ça a commencé avec Forest et Barbarella. Mais c’est Hugo Pratt qui a scellé définitivement le fait que la bande dessinée soit de la littérature, avec La Ballade de la mer salée. Leurs sources étaient la littérature, leurs histoires étaient très documentées. Les Italiens étaient très forts : Pratt, Crepax avec Valentina…

Hugo Pratt, La Ballade de la mer salée, Éditions Casterman, 1989

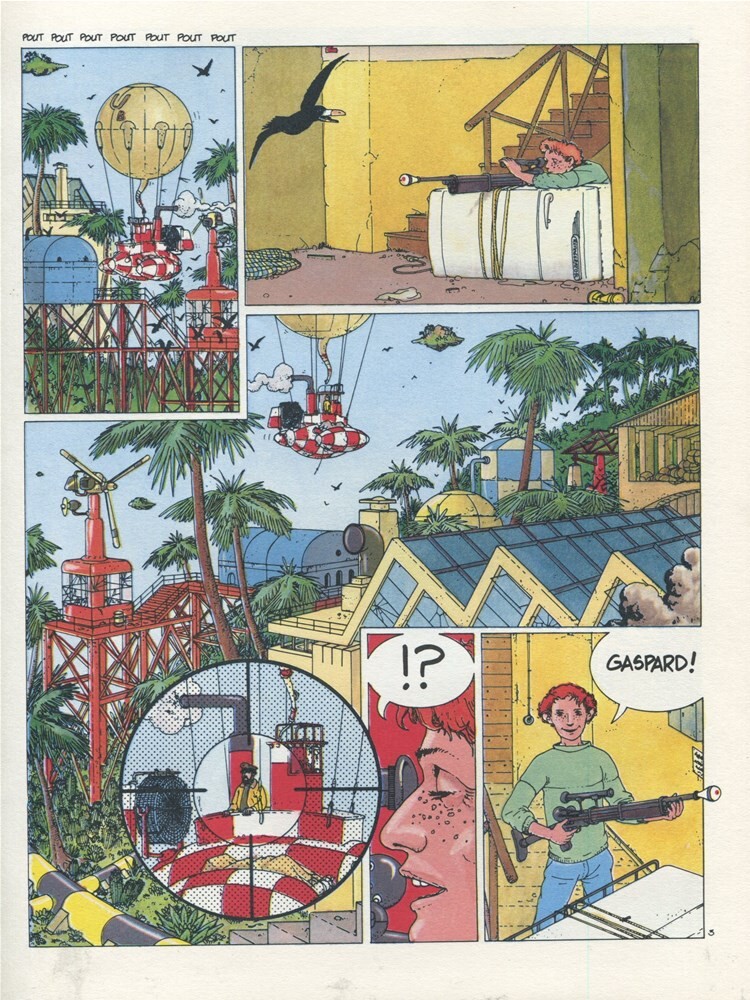

Avec Moebius, on a beaucoup parlé du succès de la bande dessinée à cette époque et de son importance dans l’histoire des arts graphiques : la bande dessinée est devenue une littérature. Pilote a intégré dans ses publications Blueberry, Valérian, Philémon ; les histoires étaient beaucoup plus complexes qu’auparavant. Elles s’adressaient à des mômes qui avaient déjà 17-18 ans, ils étaient dans leur formation d’adulte. L’Écho des Savanes et Métal Hurlant les ont récupérés un peu plus tard comme lecteurs.

Fred, Une aventure fantastique de Philémon – Le Château suspendu, revue Pilote #496, 1969

Jean Giraud, Les Aventures de Blueberry – La Mine de l’Allemand perdu, page de promotion, revue Pilote #496, 1969

Petit à petit, par exemple à travers Spiegelman, la bande dessinée s’est développée sous une forme littéraire. Spiegelman a été récompensé du prix Pulitzer : c’est le plus prestigieux prix littéraire qui existe au monde, il n’avait jamais été attribué à une bande dessinée. Il a eu une influence considérable sur tout un nouveau style de BD : le roman graphique. Il a inventé un nouveau format, qui plus est avec un dessin assez précaire. Il était déjà un graphiste exceptionnel.

Art Spiegelman, Breakdowns, Éditions Casterman, 2008

Quand je l’ai connu, il avait un plan de New York dessiné qu’il éditait dans son atelier avec son imprimante Heidelberg. Il y mettait les librairies avec lesquelles il travaillait, mais aussi tous les commerçants qui le désiraient, comme le faisaient beaucoup de graphistes édités aux États-Unis. Il faisait également le design des gadgets vendus dans les chewing-gums Bazooka : il en était très fier. Il avait déjà sorti des BD depuis longtemps, il était très pote avec Étienne Robial, et c’est d’ailleurs par son intermédiaire que je l’ai rencontré.

Art Spiegelman, À l'ombre des tours mortes, Éditions Casterman, 2004

La théorie de Moebius était que la bande dessinée fut la dernière école de figuration du XXᵉ siècle. Le reste des arts graphiques, depuis les années 1920, a été bouffé par l’abstraction et la conceptualisation. Quand est apparu Roy Lichtenstein, tout le milieu de la bande dessinée a été remué par ses agrandissements de BD. Il sortait le pointillisme des trames d’impression grâce à ses agrandissements. Ce fut la première reconnaissance de la bande dessinée par le milieu de la peinture.

La bande dessinée allait devenir un art majeur. Et d’ailleurs, la figuration en peinture s’est reconstruite après la BD, grâce à des artistes comme Combas, les peintres punk et prépunk.

Roy Lichtenstein, Whaam!, adaptation du comic book All-American Men of War, 400 × 170 cm en deux panneaux, 1963, Tate Modern, Londres

Robert Combas, Greatest Hit du monde, 1996

Le fait que des artistes aient su dessiner des bonshommes qui tiennent debout, avec des mains et des pieds, qui savent les faire bouger, parler dans une histoire dont ils sont les sujets, les héros, ça a eu un impact colossal, comme le démontre le prix des originaux de BD des plus célèbres, comme ceux de Hergé par exemple.

Picotto, L’Attaque du chat trop fort, dessin inédit, allusion au Chat botté illustré par Gustave Doré, 1990

Dans l’art moderne de la dernière moitié du XXᵉ siècle, la bande dessinée a compté énormément. Plus ça ira, et plus elle occupera sa place. Elle a été le refuge de la figuration et elle a été adorée non seulement par les amateurs de BD, mais aussi par les amateurs de dessin en général. La bande dessinée moderne a été créée par certains dessinateurs exceptionnels, dont Moebius a été l’un des plus grands.

Picotto, Les Aventures de Polymorphique, dessin inédit, 1991

Comment se sont diversifiées vos activités à la suite, ou en parallèle, de vos créations pour la bande dessinée ?

La bande dessinée a représenté environ la moitié de ma carrière, puis ce sont mes affiches de cinéma qui m’ont amené dans un processus très long, jusqu’au dessin sur informatique. Ma première affiche de cinéma date de 1981. Par l’intermédiaire de Véronique Colucci, Claude Berri m’a contacté pour réaliser l’affiche du Maître d’école. Coluche l’a beaucoup appréciée, il m’a demandé d’être son affichiste attitré. Cela a duré deux ou trois ans, où j’allais souvent chez lui pour travailler sur ses projets. Cela m’a ouvert une carrière d’affichiste à laquelle je ne m’attendais pas.

Picotto, affiche, Le Maître d’école, Claude Berri, réalisateur, 1981

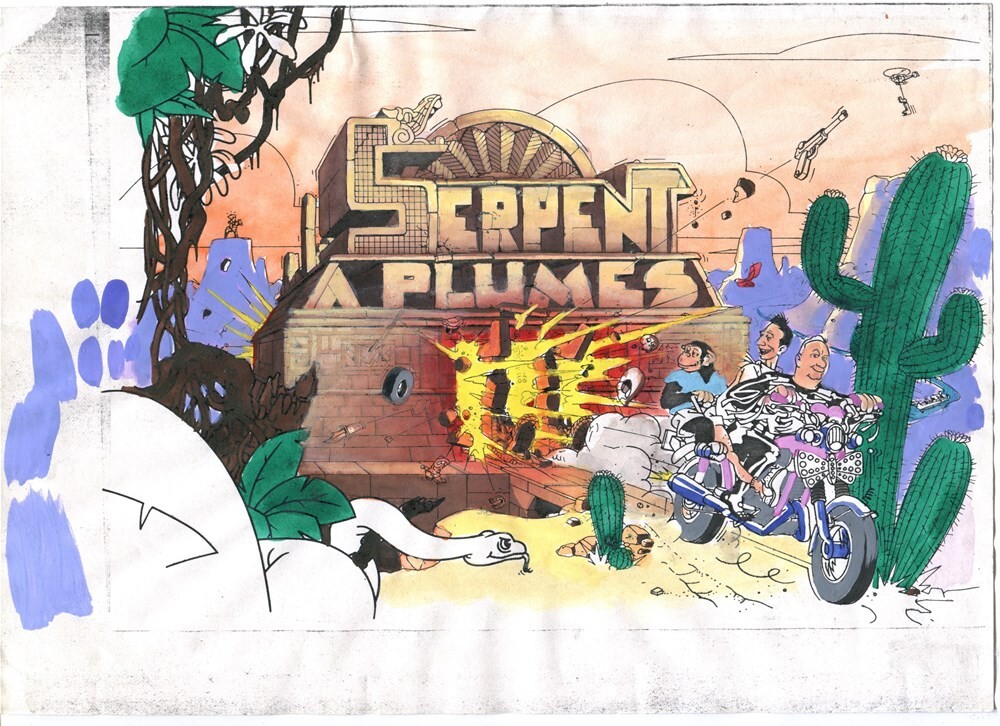

Picotto, dessin préparatoire original inédit, La Vengeance du serpent à plumes, Pathé Films, 1984

Je suis par la suite intervenu comme conseiller artistique dans la maison de production de Claude Berri, qui, à l’époque, était l’une des plus importantes de France. Cela m’a permis de pousser certaines collaborations : d’abord avec Druillet pour La Guerre du feu, réalisé par Jean-Jacques Annaud, puis avec Tardi pour Uranus de Claude Berri.

Philippe Druillet, affiche, La Guerre du feu, Jean-Jacques Annaud, réalisateur, 1990

Jacques Tardi, affiche, Uranus, Claude Berri, réalisateur, 1990

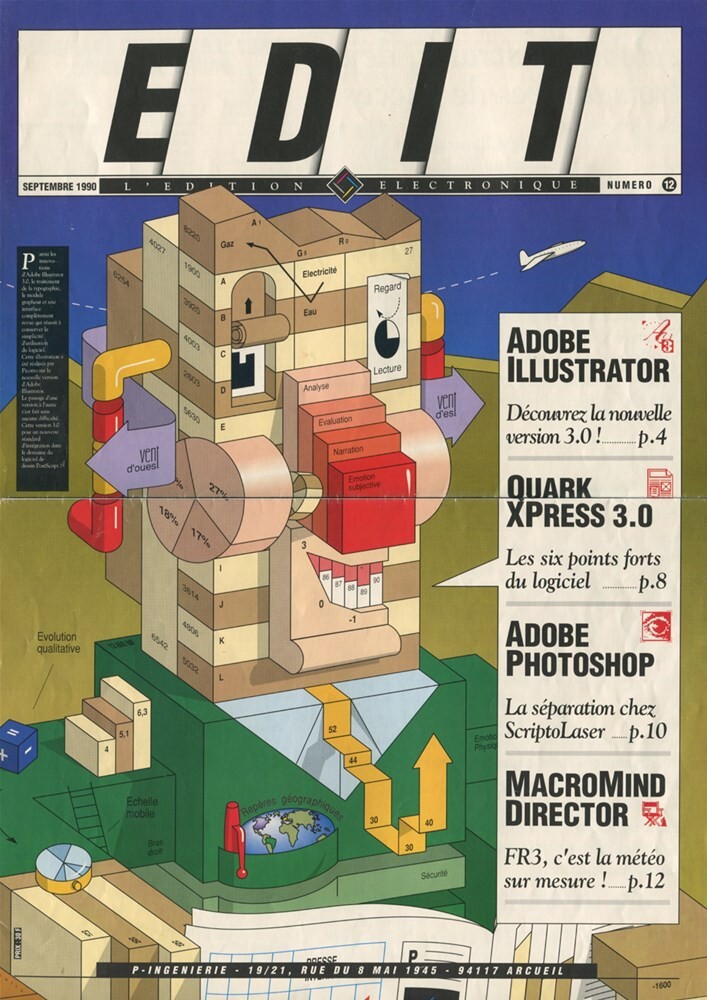

J’ai aussi toujours été intéressé par le graphisme, c’est-à-dire la mise en page de textes. J’ai eu des professeurs aux Arts déco et aux arts appliqués qui m’ont ouvert à ce travail. Il m’est arrivé d’avoir plusieurs conversations avec Étienne Robial sur ce sujet : il m’avait proposé de venir le voir à Canal+. À l’époque, je voulais faire du dessin animé, ce qui m’avait amené à découvrir ce qu’on pouvait faire sur les ordinateurs Macintosh (Mac). Finalement, j’ai fait de l’illustration pour Apple, qui fut intéressé par le travail que j’avais fait sur Adobe Illustrator. Ils m’ont commandé des dessins pour leur packaging et pour le journal interne de la compagnie. C’était en 1990.

Picotto, revue Edit #12, couverture, dessin sur logiciel Adobe Illustrator, 1990

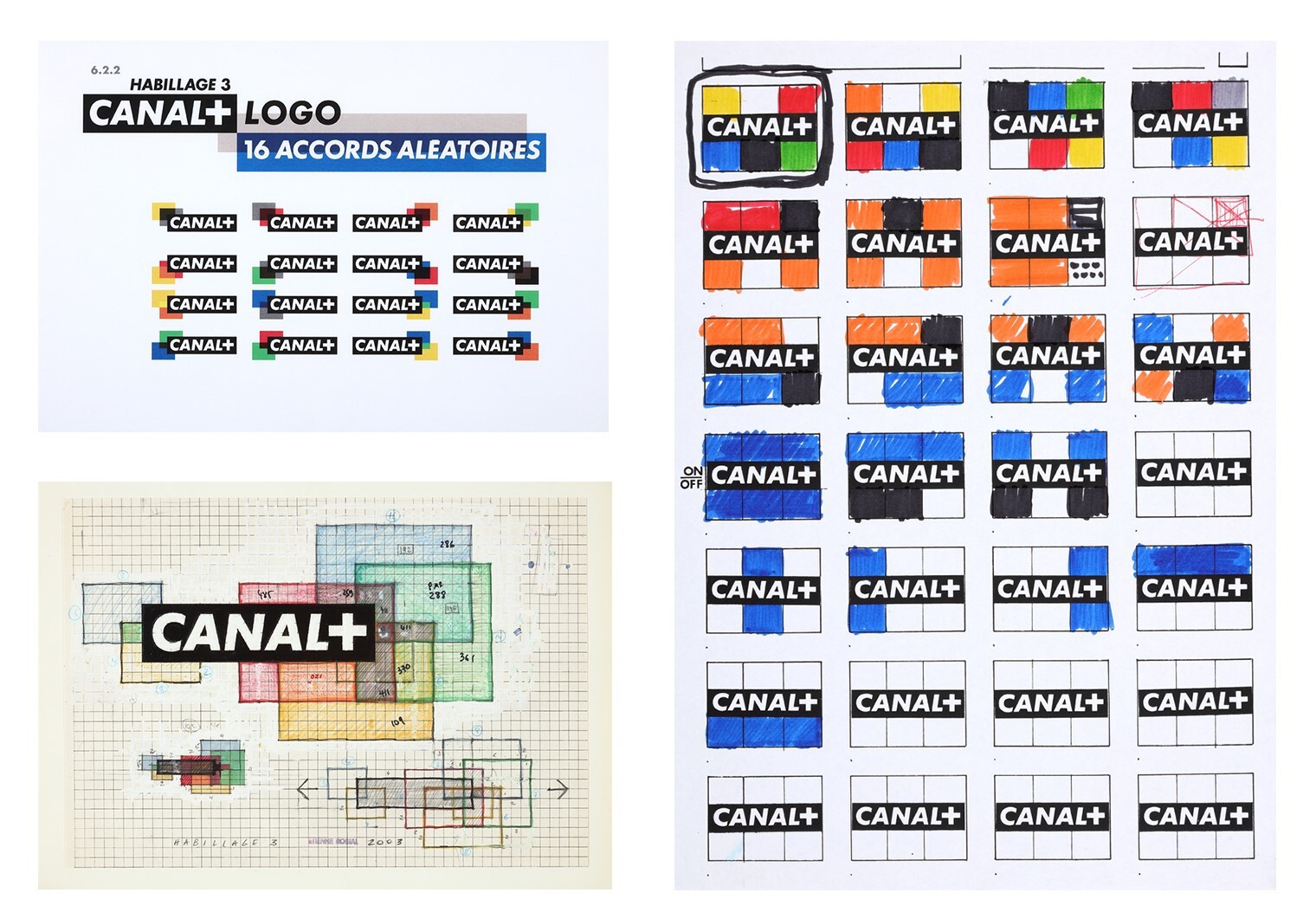

À l’époque, Étienne Robial était déjà une bible. Il avait créé la maquette et le look de la revue Métal Hurlant, À Suivre, et des éditions Futuropolis, dont il était le créateur avec Florence Cestac. Ça a été un véritable bouleversement dans le monde de l’édition de la bande dessinée. J’ai été très impressionné par le modernisme de son travail. C’est grâce à cette modernité qu’il a aussi réalisé le look graphique de Canal+, M6, du journal L’Équipe…

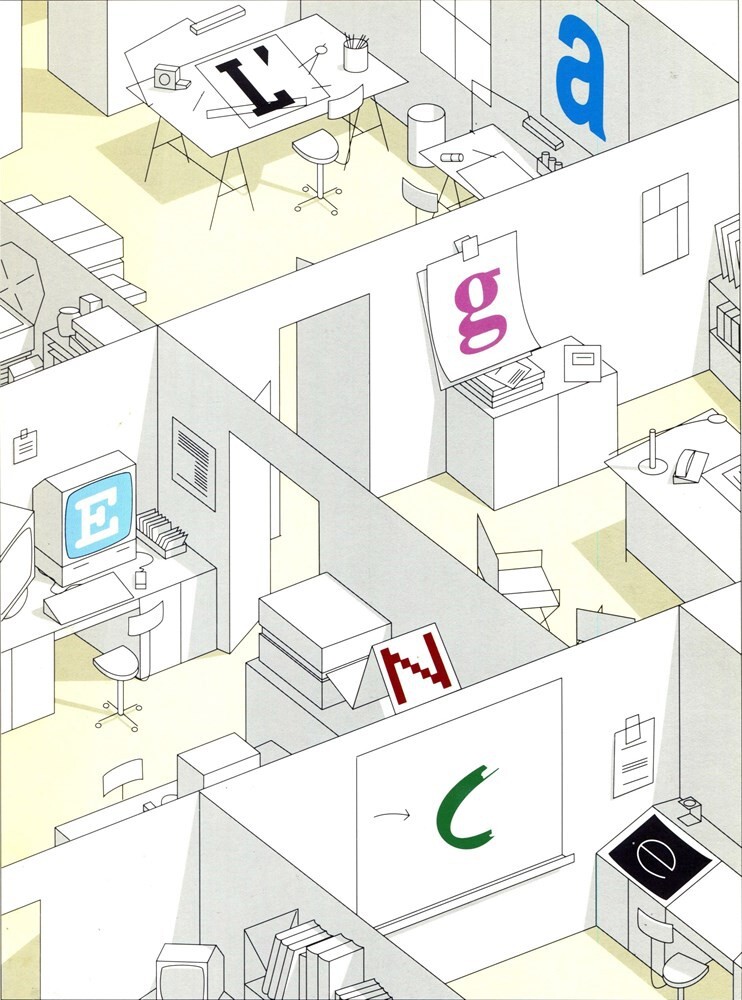

Étienne Robial, lignes graphiques pour la collection des livres de la série 30 × 40, Éditions Futuropolis, exposition Musée des Arts décoratifs, 2023

Étienne Robial, études préparatoires pour habillage visuel chaîne Canal+, 1984

Dans quelles conditions avez-vous basculé professionnellement vers la création graphique sur ordinateur ?

Mon premier dessin informatique date de la fin des années 1980. Les premiers ordinateurs Mac ont permis de dessiner avec les modes de l’imprimerie. On a commencé à s’intéresser à la construction de journaux via l’informatique : on pouvait taper du texte, il y avait des polices de caractères à n’en plus finir, on avait des outils de dessin (logiciels Adobe Photoshop et Adobe Illustrator).

Picotto, pour la société L’Agence, directeur artistique Francis Lambert, dessins sur Adobe Illustrator, 1989

Avec tous ces outils, on réalisait des films offset, il n’y avait plus besoin de photogravure. Cela a révolutionné toute la filière de l’imprimerie, en modernisant l’imprimerie classique telle qu’on l’avait connue jusqu’alors. Cela a été un gain de budget conséquent que de ne plus devoir passer par le stade de la photogravure.

Par contre, cela a été un bouleversement pour la typographie, qui s’est alors faite sur ordinateur. C’était le tout début de la révolution informatique, rien n’était encore très au point. À cette époque, les gens ne se rendaient pas encore compte de ce qu’on pouvait réellement faire avec cette nouvelle technologie. Pour ma part, j’ai eu un panel de création très large, très pixelisé.

Picotto, publicité Petro pour Apple Mag, dessin sur Adobe Illustrator, 1991

En tant qu’auteur de BD, j’ai toujours bénéficié de l’estime de la part des lecteurs et d’une bonne presse, mais je n’ai jamais vendu beaucoup d’albums. Néanmoins, j’ai utilisé la technique d’écriture de la bande dessinée pour mes travaux de communication d’entreprise.

Picotto, rough pour Télérama, dessins à la main, 1985

J’ai été roughman chez Publicis avec Michel Persitz, qui était créateur de concepts (roughman : dessinateur ou maquettiste spécialisé dans la création d’esquisses préliminaires qui servent de première visualisation à un projet de design, de publicité ou d’architecture / ndlr).

Je me suis permis d’inventer des choses, j’ai conçu assez rapidement des campagnes de publicité pour la marque automobile Renault : par exemple, j’ai réalisé une affiche pour la Renault 4 Jogging qui a eu un grand succès.

Picotto, affiche, Renault 4 Jogging, dessin Adobe Illustrator, Agence Publicis, 1981

Il faut bien se dire qu’avant de dessiner sur informatique, c’est-à-dire avant les années 1990, si je devais faire un changement de format pour une affiche, je la concevais à la verticale ; quand on passait au double panneau en 30 × 40, il fallait que je la redessine entièrement. Le moindre changement était difficile à faire par-dessus des dessins directs en couleur, c’était énormément de boulot.

À partir des années 1990, au moment où le dessin a commencé à se vulgariser sur ordinateur, les modifications et les corrections furent beaucoup plus rapides ; cela a créé beaucoup de pistes créatives pour la réalisation et la mise en page.

Picotto, storyboard, réalisation sur Adobe Illustrator, années 1990

Tout un nouveau type de presse est apparu, celle réalisée en P.A.O. (publication assistée par ordinateur), qui s’est occupée des journaux d’entreprise. Beaucoup d’agences se sont créées : j’ai travaillé pour certaines d’entre elles, comme Textuel, Éditorial, Creapress et L’Agence.

Pour revenir à mon expérience chez Mac, cela m’a ouvert une carrière assez folle qui a duré une quinzaine d’années. J’ai travaillé pour un grand nombre de sociétés françaises de communication. À cette époque, au milieu des années quatre-vingt, les entreprises ont découvert que la communication était super importante. J’avais inventé plusieurs scénarios de storyboards pour des films de publicité, et on m’avait déjà repéré grâce à mes affiches pour le cinéma sur les murs de Paris.

Picotto, illustration pour un groupe industriel producteur d’alcool, dessin sur Adobe Illustrator, 1985

Lors de mes premières réalisations avec Illustrator, j’ai employé un style à moitié Hergé, à moitié Moebius, avec une référence très nette à la ligne claire, que j’ai adaptée à mon travail sur informatique. Cela convenait bien aux responsables de communication qui commençaient à créer des journaux internes d’entreprise.

Ils voulaient expliquer tout un tas de choses dedans ; un gars comme moi était hyper pratique. J’ai monté un studio avec François Blanc, créateur de l’agence Creapress, éditeur d’Apple Magazine, avec lequel je bossais : ce studio s’est appelé Imac’s.

Picotto, illustration murale pour garage de collectionneurs, dessin sur Adobe Illustrator mélangé avec des dessins à la main, 1989

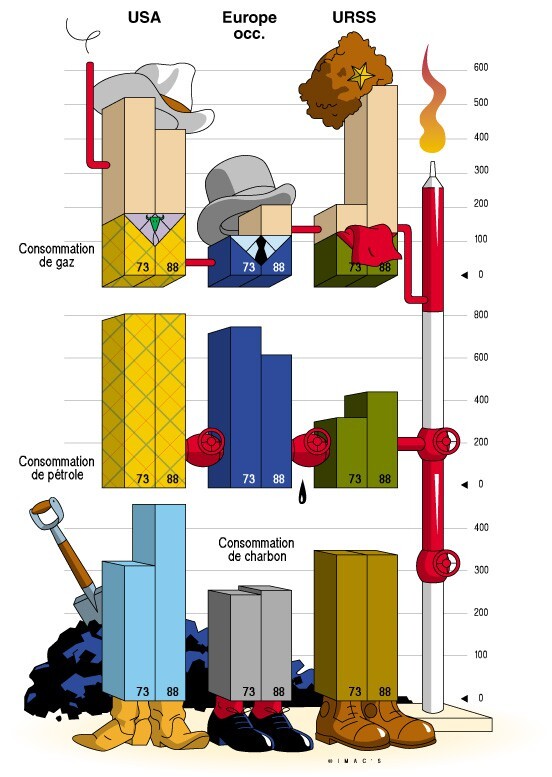

Avec l’agence Imac’s, on a travaillé comme des malades sur des illustrations qu’on appelait infographie. On s’est fait un book d’enfer, mais comme cette boîte n’a pas rapporté d’argent à ses créateurs, on s’est séparés, et j’ai pu récupérer la clientèle avec laquelle j’ai collaboré en indépendant tout le reste de ma carrière.

Picotto, série illustrative pour article sur l’importation de produits de la pêche, dessins sur Adobe Illustrator, magazine Géo, 1997

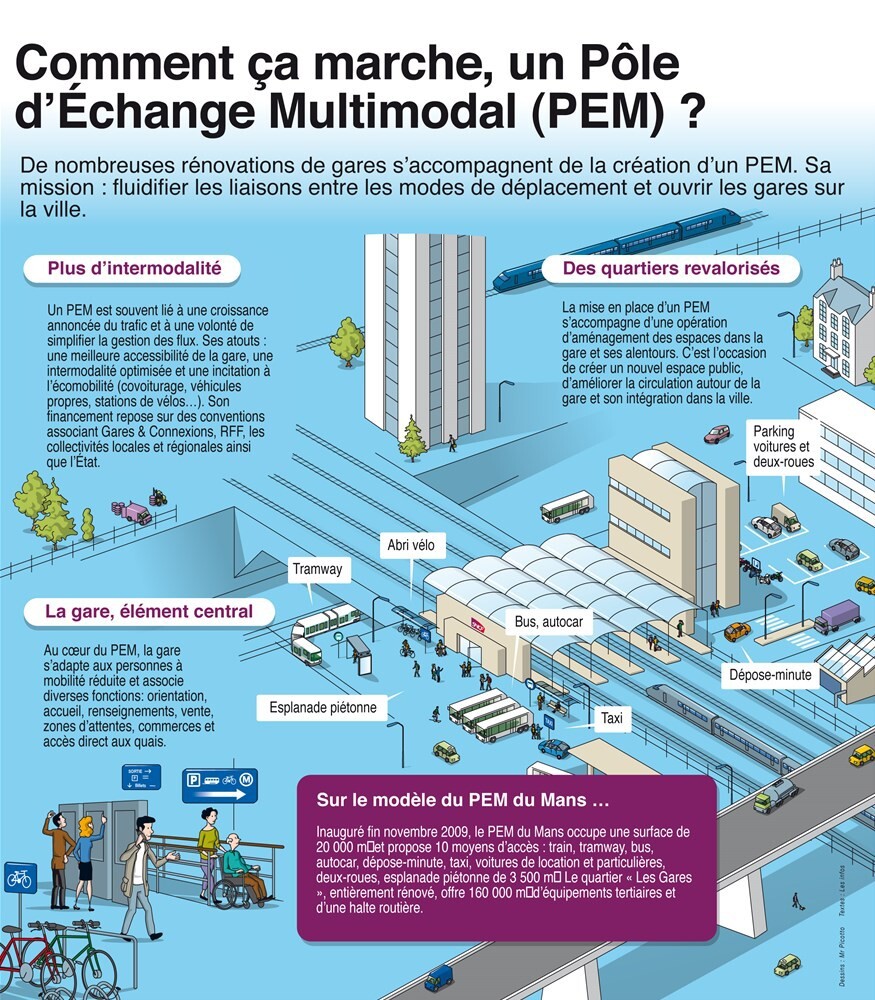

J’ai intensifié l’utilisation des codes de la bande dessinée dans mes travaux pour la communication d’entreprise. J’ai fait de l’infographie, des dessins qui expliquaient les processus de fabrication. Pour la société Saint-Gobain, j’ai dû faire une bonne cinquantaine de dessins, dont des doubles pages pour leur journal interne, où j’expliquais tout ce qu’ils faisaient dans l’aviation, la marine, le ferroviaire.

Picotto, illustration pour la société Saint-Gobain, gare TGV, journal interne, 1987

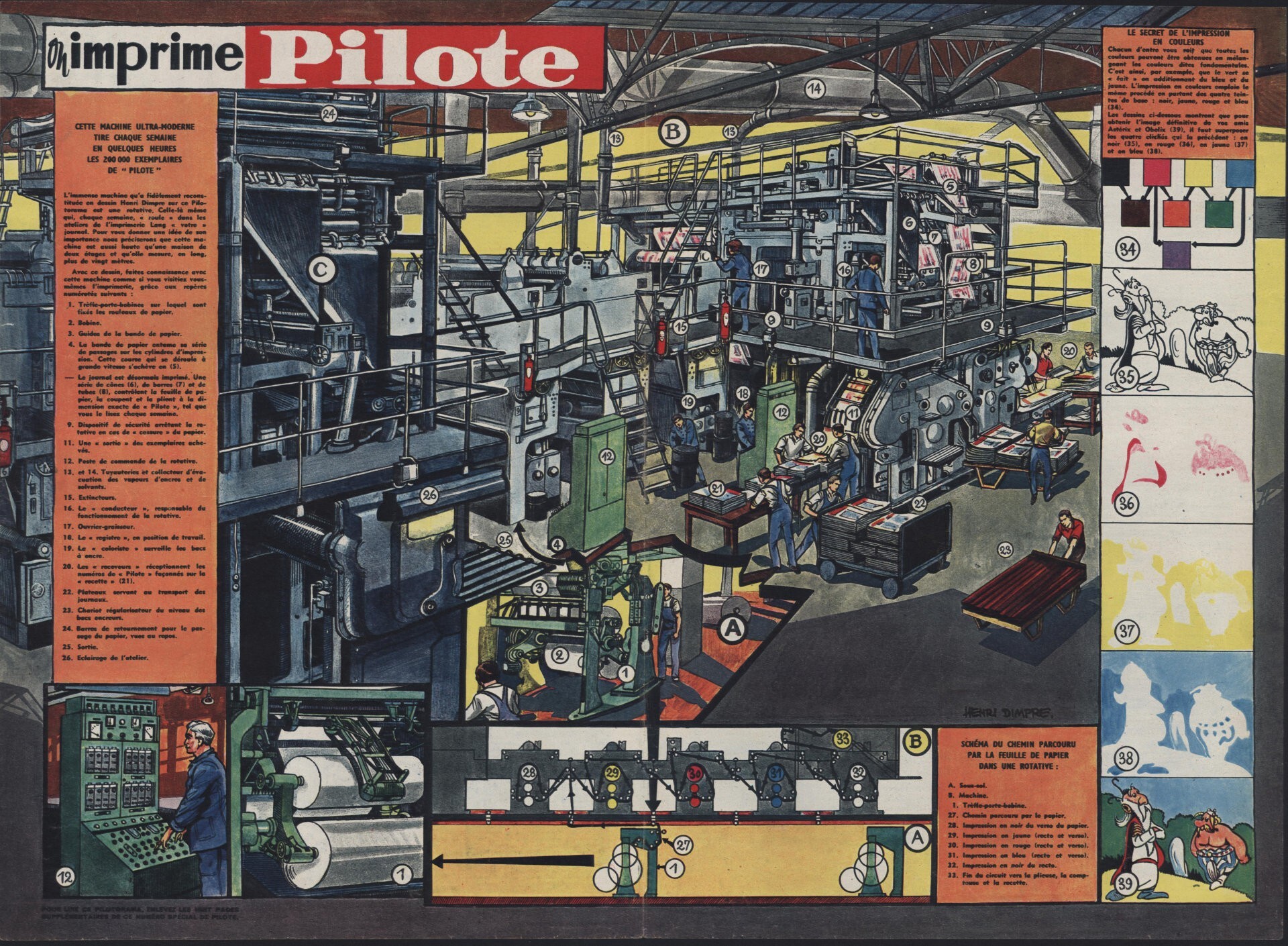

J’ai fait beaucoup de présentations en doubles pages du type Pilotorama (dépliant pédagogique inséré dans les pages centrales du journal Pilote, avec des scènes panoramiques de centaines de sujets techniques, scientifiques, historiques / ndlr) sur des brochures, en me servant de la technique de narration de la bande dessinée.

Pilotorama, revue Pilote, années 1970, s.d.

Toujours, j’accompagnais les textes fournis par les entreprises, que je redécoupais à la façon bande dessinée. Je créais une communication qui était très inspirée des techniques narratives de la bande dessinée. On développait tout ce qu’on pouvait exclusivement avec un ordinateur. C’était dans les années 1990 et au début des années 2000.

Picotto, Comment ça marche, documentation explicative pour un journal de la SNCF, réalisation sur Adobe Illustrator, 2010

Picotto, Comment ça marche, documentation explicative pour un journal de la SNCF, réalisation sur Adobe Illustrator, 2010

Tu as dû être un des premiers illustrateurs à travailler sur ordinateur ?

Oui, c’est possible, mais il y avait plein de sociétés qui utilisaient déjà des illustrateurs sur ordinateur dans d’autres domaines. J’ai travaillé pour beaucoup d’industriels pour leur communication interne : ça les arrangeait bien de trouver en France un dessinateur aguerri qui savait se servir de l’informatique, tout particulièrement d’Adobe Illustrator.

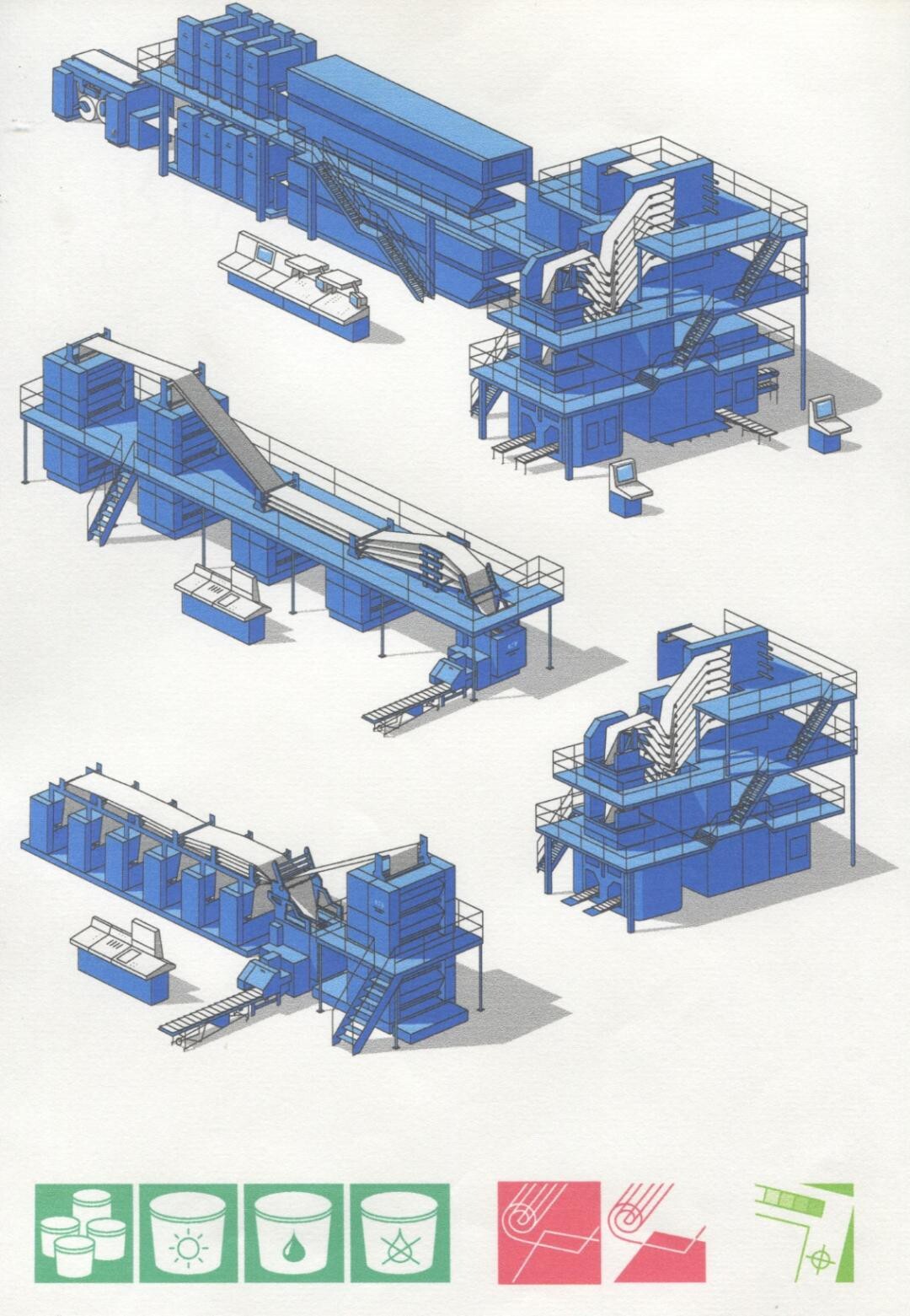

Picotto, dessins pour machines d’impression Heidelberg, dessins sur Adobe Illustrator, 1995

Revenons à vos premières expériences de dessinateur de bandes dessinées, si vous voulez bien. Vous avez passé un moment important aux États-Unis ?

Ça a été au milieu des années 1980, ça a été un trip un peu spécial. C’était avec la société américaine DHL. Dès qu’ils se sont installés en France, mon frangin a trouvé la combine pour travailler avec eux : on s’est inscrits comme coursiers DHL. On a eu des billets d’avion gratuits aller-retour pour aller à Londres et à New York.

Picotto, sur des textes de Jean Delmas, Éditions Hachette, 1980

Le truc, c’était qu’on transportait, sous notre responsabilité administrative, des sacs de courrier DHL en bagages accompagnés. On restait quinze jours à New York et, au retour, on acheminait d’autres sacs de courrier des États-Unis vers la France. Je suis allé plusieurs fois zoner aux États-Unis et à Londres comme ça.

Picotto, scénario Rodolphe, Éditions Futuropolis, 1984

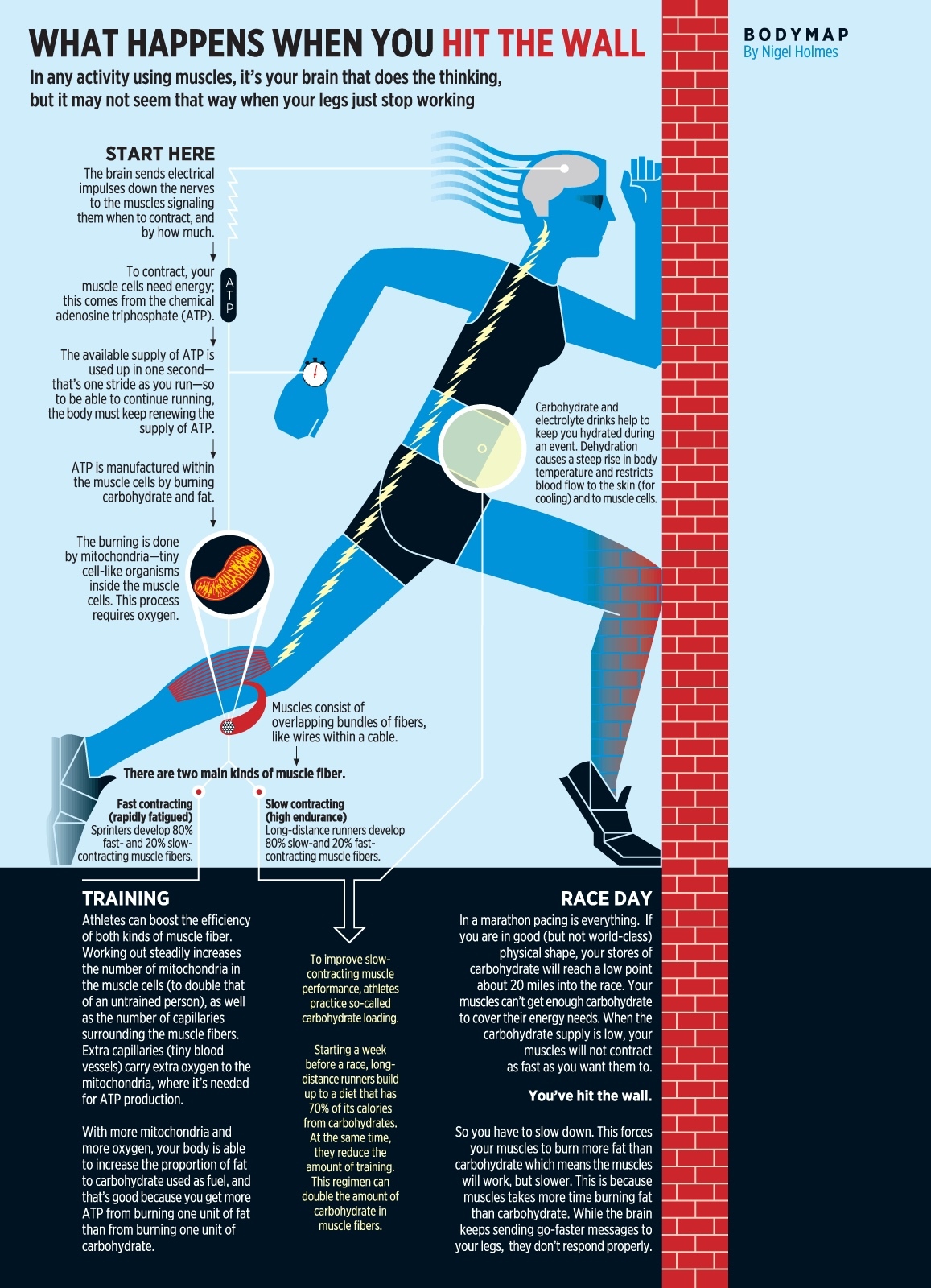

À New York, j’ai un peu bossé au New York Times, où j’ai rencontré Nigel Holmes, un gars très important qui a inventé les premières infographies. Il était directeur artistique, je lui ai fait quelques dessins, il m’a surtout expliqué son travail, qui était très novateur à cette époque. Il m’a beaucoup inspiré. Et puis, grâce à Étienne Robial, j’ai eu les coordonnées de plein de dessinateurs de BD que je suis allé rencontrer (Jeff Jones, Bernie Wrightson, Burne Hogarth…).

Nigel Holmes, infographie, années 1980

Par exemple, quand j’ai rencontré Spiegelman dans son atelier à Soho, il m’a montré son travail ; il était en train de travailler sur Maus. J’ai trouvé ça vachement bien, mais je n’ai pas compris, quand il m’a fait lire ses planches, à quel point c’était génial, à quel point ça allait être une révolution dans la BD. Je ne l’ai compris que bien plus tard, quand j’ai lu son livre. Il n’était pas du tout sûr de son coup, il n’était pas certain d’avoir du succès, mais il voulait absolument diffuser son livre.

Art Spiegelman, dessin promotionnel pour la diffusion de son livre Maus, s.d.

Cela m’a aussi donné l’occasion d’être édité à New York, même si ce fut un peu confidentiel, je dois l’avouer. J’ai fait quelques dessins pour un supplément publicitaire duty-free qui allait accompagner une édition du New Yorker. J’ai aussi laissé quelques dessins à Spiegelman pour sa revue Raw. Je ne sais pas s’ils ont été édités.

Picotto, deux dessins publicitaires, supplément publicitaire, journal The New Yorker, milieu des années 1980

Je suis allé au siège de la revue Heavy Metal, qui publiait justement Firaz au même moment. On m’a conseillé de m’installer aux États-Unis, mais la vie à New York était complètement folle, hyper chère. J’étais tellement bien à Paris que je ne me voyais pas débarquer à New York sans connaître personne, louer un appartement et tout le tralala, d’autant plus qu’ils payaient très peu la BD.

En conclusion de notre rencontre, voudriez-vous nous parler de vos lectures de jeunesse, de vos attirances artistiques et de la façon dont vous êtes venu à la bande dessinée ?

Je suis né en sachant dessiner, ou pratiquement… Mon premier grand succès de dessinateur a été à la maternelle. J’ai fait un dessin de père Noël, avec des collages par-dessus ; il a été repéré à l’époque par tout le monde. On m’avait demandé si j’avais été aidé : j’avais répondu que non, je l’avais fait tout seul. Alors on avait fait une enquête, on avait carrément appelé ma mère, qui avait répondu aussi par la négative. Il avait été affiché dans l’école, j’avais été extrêmement fier.

André Franquin, publicité pour la sortie de l'album Noël et l'Elaoin, Journal Spirou, 1978

En fait, cette aptitude pour le dessin m’a accompagné toute mon enfance : j’étais celui qui dessinait le mieux de la bande, je savais que c’était mon point fort. Le dessin m’a sauvé durant toutes mes études, où je n’étais pas plus brillant que les autres, mais je n’ai jamais été pris pour un con, car je savais faire un truc que la plupart de mes profs ne savaient pas faire, c’est-à-dire très bien dessiner.

J’avais acquis une reconnaissance pour quelque chose qui n’était pas une matière scolaire. C’est d’ailleurs ça que j’ai expliqué ensuite aux enfants quand je suis intervenu fréquemment dans des écoles : s’ils savaient faire un truc que ne savaient pas faire leurs profs, ils auraient tout de suite une forme de reconnaissance, ils auraient plus de chances qu’on leur fiche un peu plus la paix pour le reste.

Cabu, in Tout Cabu, Editions Les Arènes, 2010

Ce dont je me souviens aussi, c’est qu’un jour, quand j’avais dix ans, un de mes cousins m’a filé toute sa collection de BD : Blek le Roc, Akim, Tipi, Kali, Kiwi… J’étais très conscient que tout ça, c’était pas très bien dessiné, mais je les lisais parce que c’était vachement agréable.

Néanmoins, j’ai flashé sur une série qui s’appelait Indian. Je me suis aperçu quinze ans plus tard que c’était Frank Frazetta qui faisait ça. Même en étant môme, sans expérience et alors que je n’étais pas mûr du tout pour le dessin, j’avais été capable de repérer des dessins bien faits.

Frank Frazetta, Dan Brand Tipi, s.d.

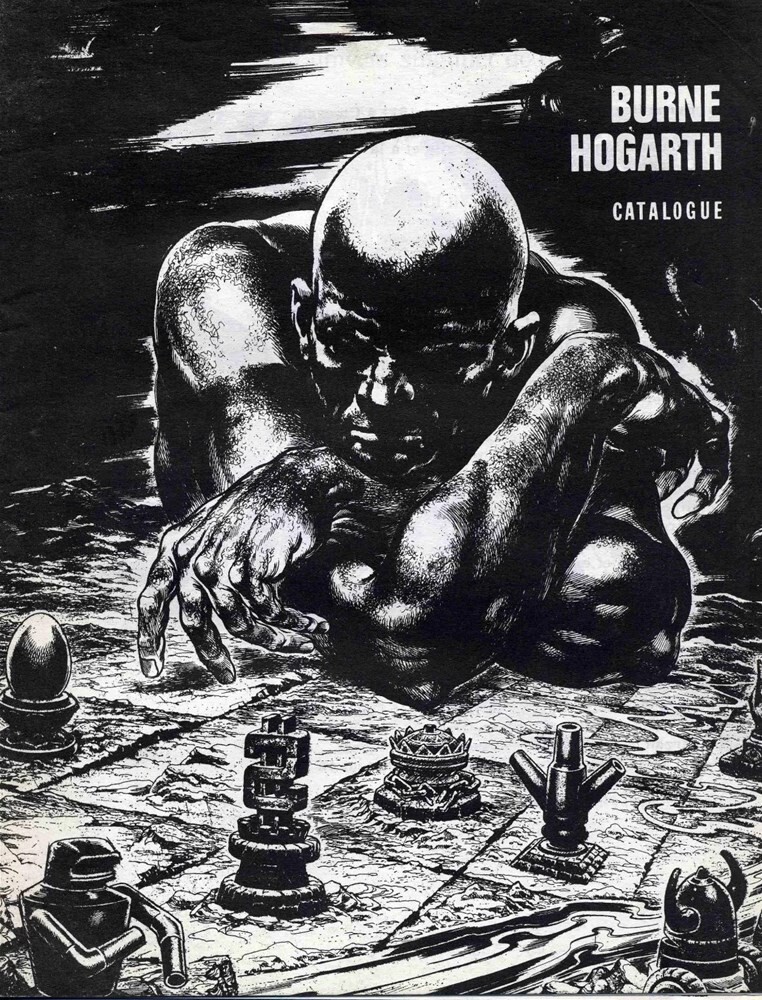

Mais ma vocation pour le dessin s’est concrétisée de façon très particulière. À mes 12 ou 13 ans, j’ai vu à la télé qu’il y avait une exposition des planches de Tarzan de Burne Hogarth (à la galerie de la Société française de photographie en 1966, voir interview de Henri Filippini dans 2D Galleries / ndlr). Burne Hogarth a été le premier dessinateur pour qui on a fait des agrandissements afin de montrer à quel point son art était fabuleux, que c’était une écriture pop de première importance.

Burne Hogarth, catalogue, exposition de la Socerlid, galerie de la Société française de photographie, 1966

C’est à partir de ce reportage à la télé que j’ai compris que dessinateur de bandes dessinées, c’était un métier. J’ai décidé que ce serait le mien parce que ça rend célèbre : cela a été un cap dans ma démarche, l’idée a fait son chemin petit à petit.

Je n’en ai pas vraiment parlé à mes parents. Mon père en a entendu parler très tard, en fait quand j’ai rencontré Druillet. J’avais été publié dans Pilote, et pour lui Pilote, c’était Goscinny ; c’était bien de gagner sa vie comme ça. Le succès d’Astérix a changé le regard sur la bande dessinée, qui avait été jusqu’alors considérée comme une sous-littérature.

Astérix le guerrier gaulois – texte René Goscinny ; dessin Albert Uderzo – revue Pilote n° 68, 1961

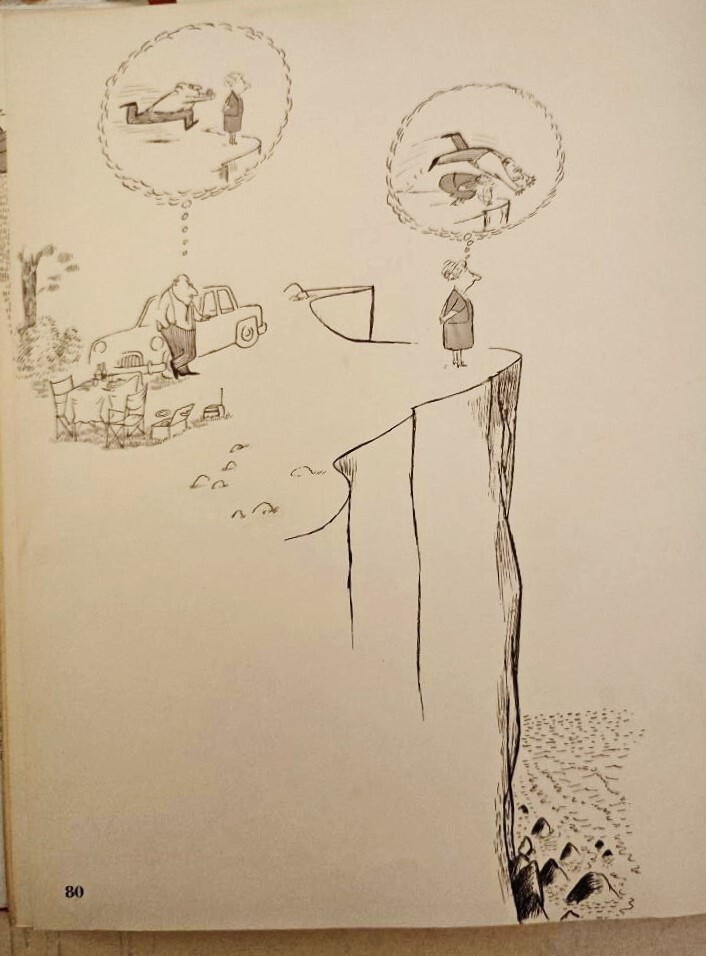

Il me faut aussi citer Sempé, et puis Roland Topor, cocréateur avec Fred et Cavanna du journal Hara-Kiri, avant que Wolinski, Gébé et Cabu se ramènent. Le professeur Choron s’appelait encore Bernier ; il était kiosquier, puis est devenu l’homme d’affaires du journal avant de se trouver une verve éditoriale.

Sempé, Rien n’est simple, Éditions Denoël, 1963

Roland Topor, Les Jeux et les Ris, revue Hara-Kiri n° 39, 1964

Reiser est arrivé aussi dans la foulée : il était un personnage absolument étonnant, super doux, super gentil, le premier écologiste que j’aie jamais rencontré. Il a beaucoup aiguillé toute la bande vers l’écologie, c’est lui qui a influencé Gébé pour L’An 01. Il avait une personnalité d’un contraste étonnant avec les histoires qu’il mettait sur le papier. J’ai adoré l’ambiance d’Hara-Kiri, que j’ai eu la chance de côtoyer quelque temps.

Reiser, revue Hara-Kiri n° 40, 1964

J’en ai parlé lors d’une de mes interventions à la Sorbonne, pour un ami qui donnait des cours sur l’emploi de l’image à l’école de journalisme (SNPJ). J’ai fait scandale en disant que le journal ultime, c’était Hara-Kiri, parce qu’il avait été créé par ses concepteurs, comme l’avait été Le Canard enchaîné. Les enseignants ont levé les bras au ciel, mais pour les élèves, c’était une aubaine : ils comprenaient très bien ce que je voulais dire.

Moebius, Hara-Kiri n° 40, 1964

En fait, à cette époque, on ne se prenait pas trop au sérieux, tout le monde se marrait bien en essayant d’être transgressif et de sortir du cadre. Il ne faut pas oublier qu’une des principales activités d’Hara-Kiri, avec irrévérence et en récupérant les tentatives artistiques des situationnistes qu’ils considéraient comme des « intellos clownesques » (photo-romans, photos détournées, légendes en écart avec l’iconographie… / ndlr), c’était qu’on se fendait la gueule !

In Hara-Kiri n° 40, 1964

Merci à Pascal Legris d’avoir permis la rencontre avec Picotto.

Picotto, dessin à la plume, 1986