Dans la collection de MV9957

Commentaire

Sensacionales – LA LEY DEL REVOLVER - Roberto Castro

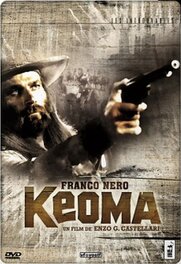

Hollywood - Cinecittà – Mexico connection : KEOMA

Je recherchais une belle œuvre de Roberto Castro pour compléter ma collection. Cette illustration était d’une très belle facture : composition, couleurs, coup de pinceau, et surtout thématique : la scène de crucifixion, inusuelle dans le western, m’a attiré et piqué ma curiosité. En cherchant je n’ai trouvé qu’une crucifixion dans le western, celle de Keoma.

C’est un film étrange, le dernier grand western spaghetti, réalisé en 1976, au crépuscule d’un genre qui s’éteignait d’une façon bouffonne avec des films comme Trinita ou Mon nom est Personne. Son réalisateur, Enzo G. Castellari, s’inscrivait dans les pas du film culte Django de Sergio Corbucci de 1966, mais développait dans Keoma une thématique très originale. Django, vénéré par Quentin Tarentino qui en a fait un remake (Django Unchained) (*1), s’ouvrait par une longue séquence au cours de laquelle un homme solitaire marchait seul dans la pampa en traînant derrière lui un cercueil, puis libérait une femme maltraitée, puis affrontait deux bandes, une de mexicains et une autre qui terrorisait une ville où il était revenu pour se venger. On retrouve quasiment tout ça dans Keoma, et si on ne s’en tenait qu’à ces éléments scénaristiques, on pourrait parler de plagiat. Et ce d’autant plus que c’est le même acteur italien, Franco Nero, qui incarnait à 10 ans de distance les deux personnages, Django et Keoma.

Mais Castellari récupère ces éléments et en fait une histoire très différente, presque surnaturelle. Keoma, le héros, est un métis indien maltraité et humilié depuis son enfance, qui revient de la guerre civile à laquelle il a participé et sur laquelle il s’interroge avec amertume. L’apparence de Keoma est christique, longs cheveux, longue barbe et portant une tunique (indienne). Les villes et villages sont à moitié ou totalement dévastés et en ruines, encore fumants, une bande règne par la terreur et met en servage les villageois dans une mine (*2), et enfin une maladie, qualifiée de peste, complète un tableau apocalyptique de désolation. Keoma sera crucifié sur une grande roue (le réalisateur a sans doute eu peur de blasphémer en le faisant sur une vraie croix) mais en réchappera, bien entendu, et pour qu’il n’y ait aucun doute sur le message, le réalisateur filme quelques plans qu’on avait vus dans les scènes de crucifixion du Christ dans les péplums. Rien ne sera épargné à Keoma puisqu’il devra également affronter ses propres demi-frères (non-métis), donnant ainsi une coloration raciale au thème de Cain et Abel. Keoma n’est pas revenu pour régler une vengeance personnelle ; ce vengeur messianique est là pour délivrer l’humanité souffrante du Mal. La structure du récit est celle de la tragédie, et une vieille femme apparaît de temps en temps, de façon fantomatique et onirique, à la fois chœur de tragédie grecque et symbole de la mort.

On retrouve dans Keoma nombre des éléments de base :

- de la mystique du western classique : les grands espaces fordiens, le métis renvoyé à ses origines (La Porte du Diable), le conflit/vengeance entre frères (Winchester 73, La Vallée de la Peur), la meute de bandits malfaisants, éventuellement mexicains (La Horde Sauvage, Les 7 mercenaires), le vieux pistolero qui veut se ranger des voitures mais n’y arrive pas (La cible humaine, puis plus tard Impitoyable), la ville fantôme (La Ville abandonnée),

- et de la grammaire baroque du western italien : les morts (très nombreuses) filmées au ralenti façon Sam Peckinpah, les gros plans leonesques, l’individualisme du héros - vengeur gâchette ultra-rapide (Clint Eastwood… mais qu’on trouvait déjà dans L’Homme des Vallées Perdues), le pessimisme radical (Le Grand Silence), le sadisme et la noirceur.

Mais après tout, comme en cuisine, les ingrédients sont toujours les mêmes et l’important c’est comment on les accommode.

Il n’y a pas de bimbo dans Keoma. La bimbo de cette couverture est obligatoire dans les productions mexicaines de cette époque, c’est simplement un impératif commercial. Le western est une affaire d’hommes où les femmes occupent une place marginale et très rarement la première. Au rayon des exceptions notables : Barbara Stanwyck dans 40 Tueurs, Shirley McLane dans Sierra Torride, Joan Crawford dans Johnny Guitar, Jennifer Jones dans Duel au Soleil, ainsi que, pour la magnifique mise en valeur de leur plastique : Marylin Monroe dans Rivière sans retour, Claudia Cardinale dans Il était une fois dans l’Ouest, et Raquel Welch dans Les 100 Fusils (*3).

(*1) Quentin Tarentino a toujours été beaucoup plus attiré par la violence et le sadisme du western spaghetti que par le western classique fordien.

(*2) La topographie/décor de l’entrée de la mine dans Keoma, est une sorte de cul-de-sac dans une montagne désertique et pelée, auquel on accède par un rétrécissement fermé par une palissade de pieux de bois. Ça me fait furieusement penser au Trading Post de Fort Bowie au début de Nez Cassé (Lt Blueberry).

(*3) Film intéressant car révolutionnaire pour l’époque (1969). Le héros, le seul porteur de valeurs positives, est noir, et Raquel Welch se donne à lui de façon plus qu’explicite. Le film finit de toute façon sur l’air désabusé du « il faut que tout change pour que rien ne change ».

Hollywood - Cinecittà – Mexico connection : KEOMA

Je recherchais une belle œuvre de Roberto Castro pour compléter ma collection. Cette illustration était d’une très belle facture : composition, couleurs, coup de pinceau, et surtout thématique : la scène de crucifixion, inusuelle dans le western, m’a attiré et piqué ma curiosité. En cherchant je n’ai trouvé qu’une crucifixion dans le western, celle de Keoma.

C’est un film étrange, le dernier grand western spaghetti, réalisé en 1976, au crépuscule d’un genre qui s’éteignait d’une façon bouffonne avec des films comme Trinita ou Mon nom est Personne. Son réalisateur, Enzo G. Castellari, s’inscrivait dans les pas du film culte Django de Sergio Corbucci de 1966, mais développait dans Keoma une thématique très originale. Django, vénéré par Quentin Tarentino qui en a fait un remake (Django Unchained) (*1), s’ouvrait par une longue séquence au cours de laquelle un homme solitaire marchait seul dans la pampa en traînant derrière lui un cercueil, puis libérait une femme maltraitée, puis affrontait deux bandes, une de mexicains et une autre qui terrorisait une ville où il était revenu pour se venger. On retrouve quasiment tout ça dans Keoma, et si on ne s’en tenait qu’à ces éléments scénaristiques, on pourrait parler de plagiat. Et ce d’autant plus que c’est le même acteur italien, Franco Nero, qui incarnait à 10 ans de distance les deux personnages, Django et Keoma.

Mais Castellari récupère ces éléments et en fait une histoire très différente, presque surnaturelle. Keoma, le héros, est un métis indien maltraité et humilié depuis son enfance, qui revient de la guerre civile à laquelle il a participé et sur laquelle il s’interroge avec amertume. L’apparence de Keoma est christique, longs cheveux, longue barbe et portant une tunique (indienne). Les villes et villages sont à moitié ou totalement dévastés et en ruines, encore fumants, une bande règne par la terreur et met en servage les villageois dans une mine (*2), et enfin une maladie, qualifiée de peste, complète un tableau apocalyptique de désolation. Keoma sera crucifié sur une grande roue (le réalisateur a sans doute eu peur de blasphémer en le faisant sur une vraie croix) mais en réchappera, bien entendu, et pour qu’il n’y ait aucun doute sur le message, le réalisateur filme quelques plans qu’on avait vus dans les scènes de crucifixion du Christ dans les péplums. Rien ne sera épargné à Keoma puisqu’il devra également affronter ses propres demi-frères (non-métis), donnant ainsi une coloration raciale au thème de Cain et Abel. Keoma n’est pas revenu pour régler une vengeance personnelle ; ce vengeur messianique est là pour délivrer l’humanité souffrante du Mal. La structure du récit est celle de la tragédie, et une vieille femme apparaît de temps en temps, de façon fantomatique et onirique, à la fois chœur de tragédie grecque et symbole de la mort.

On retrouve dans Keoma nombre des éléments de base :

- de la mystique du western classique : les grands espaces fordiens, le métis renvoyé à ses origines (La Porte du Diable), le conflit/vengeance entre frères (Winchester 73, La Vallée de la Peur), la meute de bandits malfaisants, éventuellement mexicains (La Horde Sauvage, Les 7 mercenaires), le vieux pistolero qui veut se ranger des voitures mais n’y arrive pas (La cible humaine, puis plus tard Impitoyable), la ville fantôme (La Ville abandonnée),

- et de la grammaire baroque du western italien : les morts (très nombreuses) filmées au ralenti façon Sam Peckinpah, les gros plans leonesques, l’individualisme du héros - vengeur gâchette ultra-rapide (Clint Eastwood… mais qu’on trouvait déjà dans L’Homme des Vallées Perdues), le pessimisme radical (Le Grand Silence), le sadisme et la noirceur.

Mais après tout, comme en cuisine, les ingrédients sont toujours les mêmes et l’important c’est comment on les accommode.

Il n’y a pas de bimbo dans Keoma. La bimbo de cette couverture est obligatoire dans les productions mexicaines de cette époque, c’est simplement un impératif commercial. Le western est une affaire d’hommes où les femmes occupent une place marginale et très rarement la première. Au rayon des exceptions notables : Barbara Stanwyck dans 40 Tueurs, Shirley McLane dans Sierra Torride, Joan Crawford dans Johnny Guitar, Jennifer Jones dans Duel au Soleil, ainsi que, pour la magnifique mise en valeur de leur plastique : Marylin Monroe dans Rivière sans retour, Claudia Cardinale dans Il était une fois dans l’Ouest, et Raquel Welch dans Les 100 Fusils (*3).

(*1) Quentin Tarentino a toujours été beaucoup plus attiré par la violence et le sadisme du western spaghetti que par le western classique fordien.

(*2) La topographie/décor de l’entrée de la mine dans Keoma, est une sorte de cul-de-sac dans une montagne désertique et pelée, auquel on accède par un rétrécissement fermé par une palissade de pieux de bois. Ça me fait furieusement penser au Trading Post de Fort Bowie au début de Nez Cassé (Lt Blueberry).

(*3) Film intéressant car révolutionnaire pour l’époque (1969). Le héros, le seul porteur de valeurs positives, est noir, et Raquel Welch se donne à lui de façon plus qu’explicite. Le film finit de toute façon sur l’air désabusé du « il faut que tout change pour que rien ne change ».

15 commentaires

Pour laisser un commentaire sur cette œuvre, veuillez vous connecter

A propos de Roberto Castro

Roberto Castro ou, de son nom et surnom complet, Roberto « Rocas » CASTRO MÁRQUEZ : dessinateur péruvien, né en 1955 à Lima où il est passé par les Beaux-Arts.

Il commença sa carrière dans la presse en tant que caricaturiste et illustrateur, jusqu’à l’expropriation des journaux privés en 1974 par le gouvernement « révolutionnaire » des militaires (1969-1976). Il travailla ensuite au magazine X – L’hebdomadaire du peuple péruvien (auquel Mario Vargas Llosa collabora également), ainsi que pour les revues OJO et Gente. Il décide pourtant de quitter le Pérou avec nombre d’artistes péruviens faute de marché local pour se développer dans la BD. Il arriva donc en 1980 à Mexico en plein boom éditorial et travailla pour la plupart des éditeurs jusqu’à la mort de ce marché. Il s’installa alors aux USA, dans une trajectoire similaire à celles des autres grands illustrateurs Gallur et Bazaldúa. Sur le marché américain, Castro a travaillé chez DC et Marvel, en tant que créateur (Domenic, Venger, Marysal, Queen Erin, Kadesh Base) et dessinateur sur des titres tels que Star Trek, Spiderman, New Exiles, Adam : Legend of the Blue Marvel, Doctor Strange.